上月開始在本刊討論美國最多人討論的Darsee案,上兩文討論造假案的Dr. Darsee在被發現前的豐功偉業,上司的Dr. Eugene Braunwald,想私了及自我調查的問題。哈佛心臟科內的自我調查,顯然大錯,主要就是因為黑箱作業、有利益衝突以及不詳盡的調查。自我調查會有偏見,好像要「掩蓋、遮羞」。繼續探討此案其他不少問題,有台灣很可參考及借鏡的教訓。

再度強調就是同一造假、同一調查,甚至看同一報告,觀點不同寫出很不同的報導,Dr. Braunwald自己寫的文章,跟《紐約時報》、《科學(Science)》、《自然(Nature) 》及《美國醫學會會刊(JAMA) 》上寫的就很不同。當然各雜誌的重點也不盡相同,較詳細探討,因為這案例有很多的教訓。以下所寫參考多方的不少文章,最主要是想嘗試找出,台灣可以學習的地方。假如對這些文獻有興趣,請來聯絡。

一再忽略造假的跡象鑄成大錯

此Darsee案很重要的教訓,像Dr. Darsee的成就有太好到不太可能時,早該懷疑他的研究有否造假?為什麼發生前看不出造假,事後就會看來很明顯(seems obvious)?同樣地Dr. Braunwald,一看到Darsee跟別人如Emory大學的論文或演講摘要,就知道那些報告造假,為什麼看不出自己屬下而自己掛名的論文造假?不但看不出來,還一再地忽略研究室人員提供的各種造假跡象,是否就是拙文一再講的「下意識」的「遮羞」偏見!

上章談1981年5月Dr. Darsee現場被抓造假前,早就有人懷疑,他發表有漂亮數據的論文,JAMA的文中說,實驗室有好幾位,分別跟上司提過,他們沒看過Darsee做過這些試驗,甚至於實驗室會議提出懷疑,但因沒確實的證據,沒調查沒處理。Dr. Braunwald 的文章說,他及另一實驗室監督Dr. Kloner,沒接到這些懷疑的報告。

實驗室兩位年輕同僚及一技術員們,暗中注意他的試驗,甚至有的文章說埋伏觀察。上章談當場被逮到造假的一星期前(5月14日),狗的心臟必須取出做進一步的試驗,Dr. Darsee試驗完後,把那條D-35狗放入袋中時,狗的心臟根本沒取出還在體內。實驗室有人,還把那D-35狗的心臟取出留當證據。

以後Darsee的報告中,還是有D-35心臟的試驗數據。就是有這樣的捏造證據,上司們還是沒去調查!! 為什麼上司們一再地忽略檢舉造假?有一文說上司們認為實驗室的同級的研究員,不能證明那心臟真來自D-35狗,上司甚至懷疑年輕同僚們忌妒Darsee的成就而檢舉,所以不願相信。

警覺高、要多疑

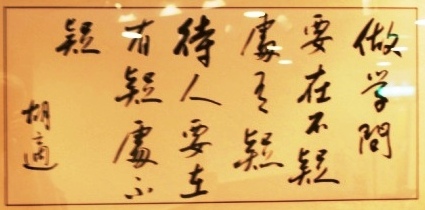

討論這類造假議題時,我很喜歡引用胡適的名句「要在不疑處去疑」(圖1)。訪問Darsee的上司時,記者問Dr. Braunwald文為什麼不去查, 他自嘲地說我們那時還沒有被訓練成「警犬(sleuth)」或「沒有福爾摩斯的眼光(Sherlock Holmes perspective)」。上述自嘲談話是在Darsee案發生約兩年後的文中看到,所以要有高度警覺是預防造假的良方,應是此案給大家一很好的教訓。

更有意義的,或許可說是Dr. Braunwald的「反省」,對上述以前看不出造假,事後看或看跟自己沒關的研究,一看就知道有明顯造假。為什麼案發前看不出自己研究室的造假?他說的一句話: It takes a different mind set, to look at a paper and think total fraud,或可說「場合不同心態不同」,跟自己有關或無關,心態就不同,所以自我調查是大忌。

胡適的名言(謹謝和信醫院讓我拍照及使用)

Charming的造假明星

有聰明才智及高成就的上司們,為何對D-35狗心臟的證據,「視而不信」反寧願相信Dr. Darsee的謊言?我曾探討過的一些超級職業性「騙家」,每位最平常的共同點之一,他們能言善道,而且非常”charming”。他們的騙術,如我家鄉常講的大騙子,可以講到把樹上的鳥騙到手上來。

對Darsee這類技高的學術騙家不少,若有興趣請上拙部落格《求真及造假 (http://albertjenyihchu.blogspot.com/2014/07/blog-post_81.html) 》,可連接一些文章討論這類超級「明星」,如Mark Spector, Paolo Macchiarini(卡羅琳醜聞案) ,Elias Alsabti, Vijay Soman等,多瞭解超級的造假工夫,更可預防或提早嗅出造假。

更多造假更多教訓

Dr. Braunwald體諒Darsee.的才華(其實更該是他系統性的騙術),還說不願破壞Darsee的將來前途,讓他繼續留在醫院的心臟科內以及他與其他人的合作計畫的研究,寫研究論文以及到會議上發表成果。以後從此發現Darsee更多造假的問題,尤其國家衛生院(NIH)與其他3醫學中心的研究計畫,學術論文及學術會議摘要的造假。

有了更多的造假證據後,牽涉更廣泛如NIH及研究合作計畫的另3中心,哈佛的其他合作計畫,以及Emory大學等,當然不能再以私了及自我調查來解決了。更多的造假,導致Darsee案的以後幾次的調查,這些調查還有更多的教訓。

NIH合作計畫造假

NIH的研究合作計畫AMPIM(Animal Models of Protecting Ischemic Myocardium),哈佛的部分,一項由Dr. Darsee做狗的試驗及提供數據。1981年5月造假被抓後,Darsee仍繼續但Dr. Kloner監督得更嚴格。1981年10月計劃主持人發現,哈佛跟其他3醫學中心的很多數據很不同。最讓人注意的是哈佛的數據變異很小,哈佛的標準差(Standard Deviation ;SD)比其他中心小得很多。Darsee的SD 只0.04-0.05,其他中心是0.25-0.33。Darsee辯稱因為他的實驗技術較好,所以標準差特別小。

比較Darsee造假被抓的5月22日以前及以後的數據,發現前後的數據的標準差相差很多, 5月22日以前的SD 是0.04-0.05,以後就跟其他中心類似的0.31。1981年10月底研究計畫合作者的共同會議的結論,哈佛的結果不同,因為Darsee送造假數據。其他3研究中心以及NIH,這時才知道幾個月前(5月)哈佛早曾發現Darsee造假之事。

哈佛未早早於5月通知NIH及其他三醫學中心,最受人批評。破壞這花費高昂的研究,後來哈佛被要求退回NIH研究補助款。這是台灣應該學習的教訓,若有造假應早早通知有關機構。台大前校長李嗣涔主持的研究計畫,其助理論文抄襲鬧到成國際醜聞,台大帶頭打迷糊存心私了,未向主管科技部(當時為國科會)通報 ,台大沒學到哈佛30幾年前的錯誤。

上述的研究看來,5月22日以後上司較嚴格地監督下,他的試驗就不敢造假,試驗照實報導,之前送出的數據,有些根本沒做而捏造,有些則竄改過。最大的教訓,上司須好好監督手下的研究,不能隨便相信屬下,尤其是too good to be true的明星。

哈佛的Darsee案,有很多台灣可學習/借鏡的經典案件,希望30幾年後不會再重蹈哈佛的錯誤。此案哈佛大學給世界的最大教訓:「調查處置造假案不應該如此」,以後再繼續討論更多後續的問題。

【Darsee造假案的教訓 系列專欄】

《Darsee造假案的教訓-1)發現造假前的偉業》

《Darsee造假案的教訓-2)造假被抓及自我調查》

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。