今年是二二八事件70週年,也是鄭南榕和陳永興醫師、李勝雄律師等推動「二二八和平日運動」30週年,鄭南榕基金會今(13)日在「台北國際書展」舉行《名單之外:你也是受害者之一?》新書發表會,鄭南榕遺孀、前總統府秘書長葉菊蘭表示,二二八大屠殺是面鏡子,將來絕不能再發生,但放假不是「慶祝」,還有很多沒有在名單上的受害者,我們必須反省歷史、思考未來,台灣民主自由不能倒退,人民不能沈默冷漠,必須關心、參與公共事務,做對的事。

《名單之外:你也是受害者之一?》新書發表會今天在「台北國際書展」世貿一館主題廣場舉行,由其中兩位作者葉菊蘭及共生音樂節發起人藍士博座談,本書扼要敍述二二八事件,作為歷史導讀,以半自傳方式描寫鄭南榕的成長過程,及後來辦黨外雜誌、參與社運與二二八的關係,並重新檢視二二、探討轉型正義,「名單之外不為人知的故事,整個台灣社會都是二二八事件間接受害者」。

葉菊蘭表示,30年前「二二八」這幾個字是禁忌,很多人不知道二二八是怎麼回事,當時被長輩交待不要管政治,考試當律師、醫生賺錢較重要,所以鄭南榕要辦二二八平反運動,對當時的社會是種挑戰,她在聯廣的老董事長也好意提醒,不要去挑動這件事,「人應往前看,不要在傷口上挖洞」。

但鄭南榕認為,二二八經過了40年竟沒人提起,後輩對犧牲的前輩們根本沒有盡到責任,葉菊蘭指出,當時還是戒嚴時期,國民黨當然不願人民知道「這見不得人的大屠殺」,受難家屬直到現在都尚未撫平傷痛,甚至不知父、祖死在哪裡、屍體在哪?

藍士博強調,每個台灣人都和二二八有關,這不是族群衝突也非菁英事件,而是大家共同經歷的苦難。圖/林冠妙

「旁人將他們當瘟疫看待」,她悲痛的說,花蓮張七郎醫生的太太,將被刑求到面目全非的屍體帶回家清洗,默默的埋屍,但沒人敢跟他們講話,「二二八就像一把刀,在台灣土地上用血劃下一道很深的傷痕」,這道鴻溝造成台灣社會無法互相信賴,對公共事務無感、冷漠、恐懼,只有把事件翻出來,讓大家了解真相,讓受難者回復名譽、受難家屬心靈獲得撫慰,才能彌平傷口。

「聽到年輕人講『慶祝』二二八,我非常難過、憂心,甚至有政治人物和媒體也這樣講」,葉菊蘭語重心長表示,這不是節慶,大家應沈靜下來反省歷史,思考現在及台灣未來,台灣的民主進程能不能往前,二二八是很關鍵的事,還存在許多人心裡陰暗的角落,不敢講出來,很多人受此事件深深影響,但都沒有在名單上,出版這本書希望大家了解這塊土地上發生的事,避免新世紀的二二八事件再發生。

「二二八是族群衝突嗎?」,藍士博指出,從鄭南榕來看,二二八不是族群問題,我們要共同面對這個歷史的錯誤,導正、化解傷痕及悲傷,台灣社會從戒解殖民統治迅速進入後現代,「我們沒有轉型正義,台灣的民主分期付款,台灣的轉型正義是擠牙膏式的」。

《名單之外:你也是受害者之一?》今天在「台北國際書展」舉行新書發表會。圖/林冠妙

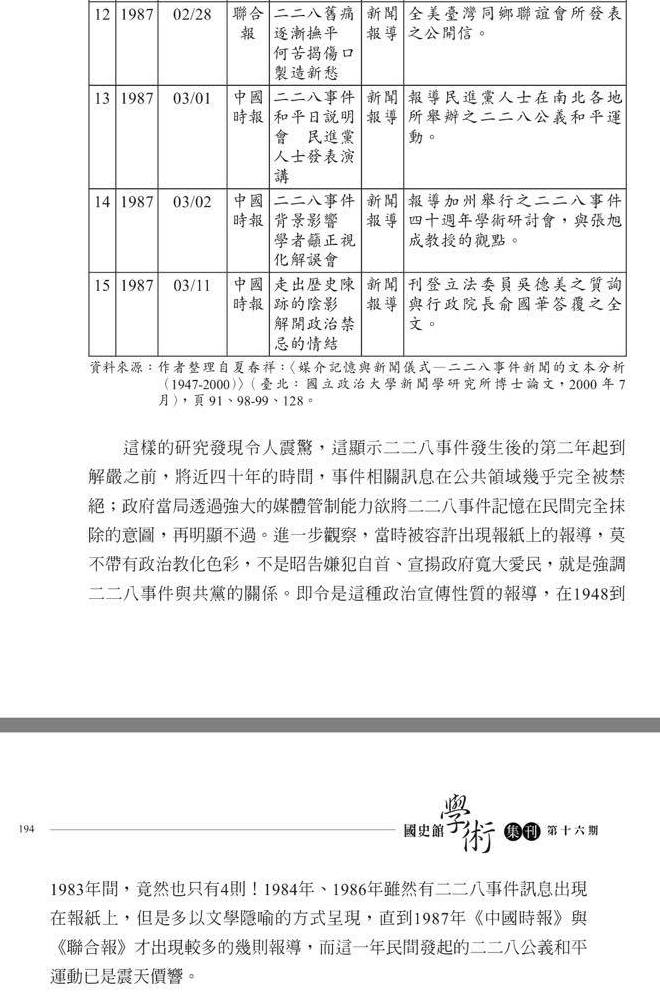

當年不能談、不能寫二二八,藍士博提及,台大歷史系教授陳翠蓮曾說,「 40年來的報紙,只有4則二二八新聞」,但現在面對的情境是,雖然有放假,卻不知為什麼放假,課本雖然有寫到二二八,卻不告訴人民全貌,也不給人民討論的機會。

藍士博認為,必須調整推廣方式,因此2013年開始舉辦「共生音樂會」,讓年輕人參加,他強調,音樂會並不是在慶祝,他們每屆都花了至少半年時間準備手冊、展覽,讓年輕人了解,邀各團體以自己的母語演出,感受什麼是台灣的現在,一起追尋台灣的未來。

藍士博表示,每個台灣人都和二二八有關聯,二二八雖然有很多知識分子、文化菁英犧牲,但這不是「菁英事件」,而是大家共同經歷的苦難,這些人在歷史迷霧中消失,我們留不住他們的身影,但我們應把他們放在心中,跟隨他們的腳步為台灣努力,這是二二八留給我們最大的價值。

228事件後次年到解嚴將近40年,只有4則新聞報導。圖/藍士博提供