今年的母親節已離遠。反哺感恩,舉世皆然。尤其在講究孝道的東方,「母親」一詞即擁有崇高地位。然而母親節,在商業的推波助瀾之下,其精神意義已日漸淡泊,但其文化產業性質的節慶意義卻日益擴大。在普世價值中,雖然母親擁有崇高的意義與地位,但各國對母愛與孝行的詮釋,則各不同,尤其日本實例,引人深省。為了不影響籌備多時的佳節商機,我特別延至此時提筆。

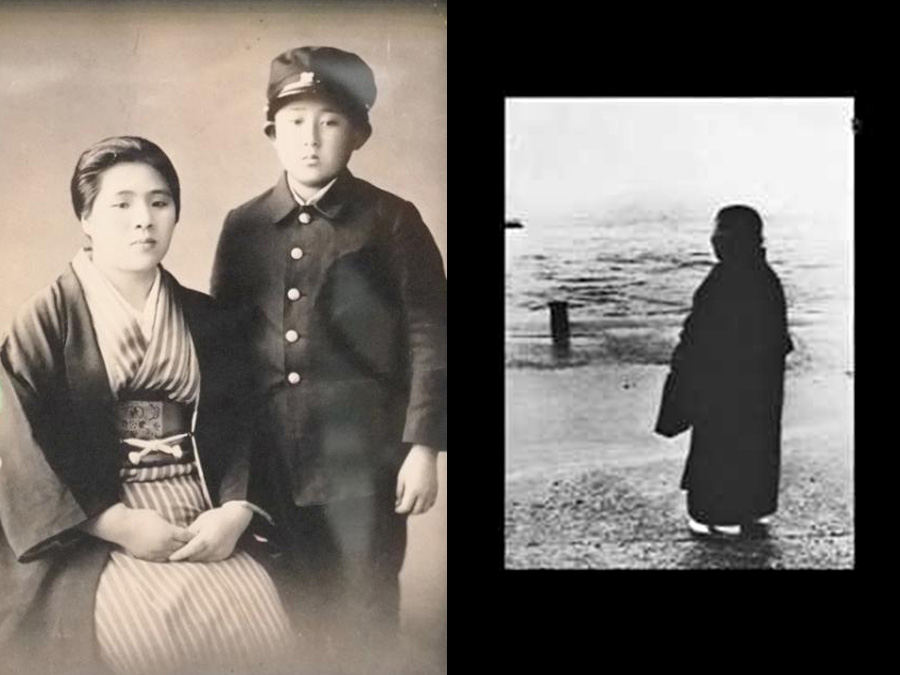

1944年11月,東京立教大學的學生端野新二(HASHINO Shinji)被徵調入伍,隨軍遠赴西伯利亞參戰。他的母親端野伊勢(HASHINO Ise)在碼頭送行時,千萬叮嚀:「一定要平安回家,不能戰死。」

1945年第二次大戰結束後,隨軍出征海外的日本青年們開始隨軍一批批的回到日本。

戰後,想念兒子的端野伊勢寧可相信兒子沒有辜負她的期盼,又擔心兒子返鄉找不到原來的家,或到了家卻找不到親人,所以她選擇留在家鄉東京等待兒子歸來。1950年1月,第一班滿載士兵從西伯利亞撤退的「引揚(撤退)船」,開始回到日本。京都舞鶴軍港是被指定的引揚船入港碼頭。伊勢每遇「引揚船」歸國時,總是從東京到京都舞鶴軍港碼頭,佇立岸壁(碼頭),班班等待,不論刮風下雨,不論豔陽高照,年復一年,引頸盼望著兒子歸來。然而,撤退的高潮過去了,政府提供的引揚船運送也結束了。盼望愛子歸來的希望也越來越渺茫,但伊勢不灰心,仍頻繁往返於「東京」-「京都」-「舞鶴」之間,天下父母心,就是望眼欲穿。

當時,新幹線尚未開通,從「東京」往返「京都」的快速火車,需花一整個晚上的時間,到了京都車站之後,還得花4小時搭乘普通列車,才能到達舞鶴碼頭。如此的奔波、等待的歲月,她的身影,終於被注意到了,經媒體報導之後,引起共鳴,母親的淚眼震動全國。

1954年,伊勢的故事,經配樂譜曲,即成了家喻戶曉的「岸壁之母」(Ganpekinohaha),創下銷售100萬張的唱片紀錄。可是兩年後的1956年,伊勢收日本政府寄來「死亡認定理由書」,內容記載著:「1945年8月15日,端野新二在中國牡丹江,因受到蘇聯軍隊攻擊,戰死。」可是這個鐵證並沒有擊垮伊勢的信心,她寧願相信兒子一定會回家,還是天天佇立碼頭,一直熬等下去。伊勢,成為「岸壁之母」,也成為反戰的標誌。1972年,同一首歌,由另一家公司發行,還是創下300萬張的唱片銷售佳績。1976年,伊勢的母愛又被改寫成劇本,搬上銀幕,她成為偉大母親的代名詞。偉大的母親,仍然偉大,因為伊勢仍然繼續佇立碼頭,盼望兒子回家,並且在家的門板上掛上嶄新的「端野新二」的名牌,好讓兒子回家容易識別。雖然她相信兒子仍然活著至死不渝,可是等了37年,辛苦的奔波,漫長的等待,仍未能等到,終於再也無力等待下去。1981年7月,伊勢以81歲的高齡去世。

不可思議的是,2000年8月,京都新聞報導:伊勢的兒子「新二」,尚存活人間,且在上海已經與上海女子結婚生子。這件新聞驚天動地,而且可由中國政府所發行的身分証明書,得到證實。接受訪問時,端野新二表示:「早就知道母親在日本家喻戶曉,只是因全國陷入沸騰的情緒之中,如果束裝回國的話,恐破壞母親在國人心中的偉大形象」。一語道破,「親情渴望」與「偉大母親」間,天人永隔的無奈。

端野新二為了成就「偉大的母親」,而隱忍著親情團圓的渴望。這種日本式的精神性「孝行」,恐怕不是重視「行孝」的台灣社會所可理解。很期待下一次的「母親節」來臨時,文化產業不但要提醒國人「行孝」而慶祝一番,也要呼籲國人重視精神性的「孝行」。透過這則實例,讓我們再度重新省思節慶的意義與價值。但願天下人子,都能將康乃馨的恩典,永佩心中。