紐約市的華裔人口為全美城市之冠,2011-2016年,華裔共有 562,205人,佔全市人口的6.6%;曼哈頓南區的中國城,華裔人口更高達66 %。

下城醫院鄰近中國城,2015年華裔佔住院病人的60 %以上。我們 1994年因為曼哈頓北區居民中風研究(NOMAS)的啟發,對下城醫院的華裔中風病人做了個回顧性研究。下城醫院的華裔中風的平均年齡是73歲,比曼哈頓北區居民的80歲,早了7年。檢查認為自己沒有中風危險因子的華裔社區人士,33% 有血壓高,43%膽固醇高,20%血糖高。這些病人中出血性中風佔24%, 要比美國公民的17.4% 高很多。中風後傷殘的比例和嚴重性當然也比缺血性中風高。我私下以為,華裔社區健康一定比其他族裔差。

下面,我要用紐約州政府最新發表2015年全州規劃和研究合作系統(SPARCS)的數據,探討紐約市華裔的中風和社區健康的情況。可惜因為人數的關係,州政府發表的民族/種族的分別,只歸類為白人,西班牙人,黑人和其他亞裔四種。不將華裔細分出來。因為2014年,華裔居民共573,388人,只有紐約全市人口的6.8%。紐約市2015 年,847,108名住院病人中,亞裔出血性中風佔中風病人的21.73%,白人是17.12%,差別顯著。這些數據支持我以上的看法。

不過根據2015年紐約市的數據,亞裔、白人、西班牙人、黑人,年齡調整後每千人的死亡率為3.6:5.0:6.1:6.9。亞裔中風年齡調整後每千人的死亡率為16.4%,白人為17.1%,這個區別顯示華裔(亞裔)的中風死亡率比較低。

根據美國疾病預防與控制中心(CDC)2016年美國健康報告,美國人的死亡年齡為78.8(男76.3,女81.2),白人(男76.3,女81.1),西班牙人(男79.3,女84.3)和黑人(男71.8,女78.1),可惜沒有亞裔的資料。在 2015年,65歲的美國人,還能活19.4年。從紐約市死亡率來推測,因為華裔每千人的死亡率最低,所以華裔的平均壽命也應該比美國人的78.8高,但也許不能和台灣(2015)的80.2歲相比。

2015年世界各國的平均壽命,日本(83.7)、瑞士(83.4)、新加坡(83.1)居首。台灣(80.2)居29位,比美國(79.3)排31與中國(76.1)53強。如果用HALE(Health-adjusted life expectancy)健康調整的預期壽命來看,日本、新加坡、南韓居首,台灣不列名, 而美國的36名比中國的41名好。

由公佈的數據判斷,美國華裔的平均壽命(健康)高過美國其他族裔。只由這點來看, 應該說美國華裔比其他族裔健康,而台灣(2015)的80.2歲平均壽命比美國更好。

根據聯合國可持續發展解決方案網絡2018年發布的「世界幸福報告」,前五名是芬蘭、挪威、丹麥、冰島和瑞士。計算用的六個指標是國家生產總值、預期壽命、社會支持、慷慨、自由和腐敗。李冬香認為「從出生到死亡都充滿競爭和壓力的是中國人」。當然,平均壽命長,只是健康的一個指標,用健康調整(HALE)後的預期壽命比較合宜。但對個人來說,活的長不一定快樂、不一定值得。快樂的原因也因人而異,不過人要『活的快樂』最是重要。

雖然華裔出血性中風的比例高,傷殘的比率高,但是華裔中風的死亡率卻居低。李文輝博士和我提起,從公共衛生的角度來看,這些數據並不能代表全部。比如三文魚效應(salmon effect), 就是「落葉歸根」,老移民回鄉去了,所以這個族群在新社區的死亡率自然就減少了。移民效應(Immigrant effect)則是不健康的移民還沒落根前就死了,到新世界的移民體力好,所以比原地民族長壽。不知這些效應對上面的數據有沒有影響。

總體來說,美國華裔的健康還好,但這不表示華人社區沒有醫療保健的差距,一些華人社區特有或高患病率的疾病如B型肝炎、煙癮、鼻咽癌、糖尿病、肺癆、出血性中風等都有待大家的繼續努力。增進華人、亞裔社區的醫療保健正是亞裔醫師協會(CAIPA)努力的目標。

更多醫病平台精彩文章請至:【醫病平台專區】

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

【醫病平台】

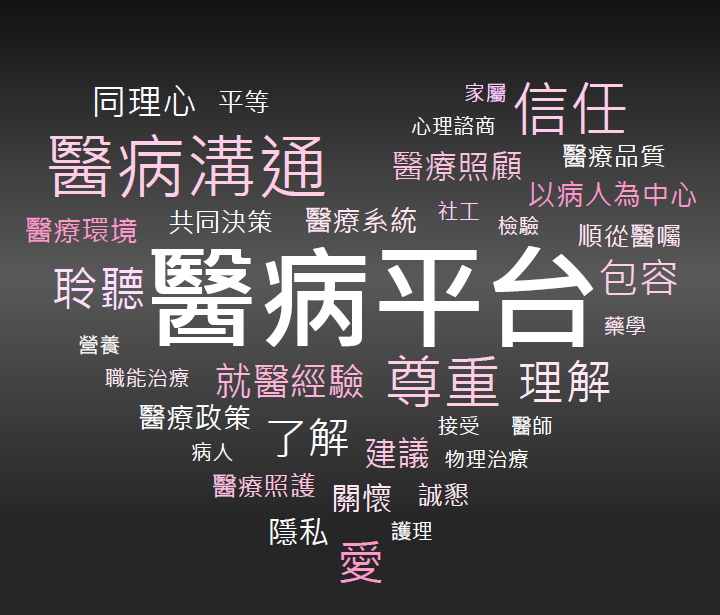

由老、中、青醫師及非醫界朋友發起的【醫病平台】,期待藉此促進醫病相互理解,降低醫病認知差距,減少誤解及糾紛,找回醫病之間尊重與信任的美好。期改善醫師診療行為、民眾就醫態度,進而帶動改善醫療政策、環境及品質。歡迎各界踴躍投稿、討論齊進步。

如蒙賜稿,請寄:DrPtPlatform@gmail.com,文章字數 1500-2000。

因篇幅有限,本報保留刪節權,一經採用,刊出後奉上薄酬。

來稿請附真實姓名(如欲以筆名發表,煩請註明筆名與真實姓名)、簡單的自我介紹、身分證字號、通訊及完整戶籍地址(包括里或村、鄰)、聯絡電話和電子信箱,以及銀行(註明分行)或郵局帳號,若要捐出稿費也請附上受款單位及帳號,也可直接贈與「醫病平台」。