余輩時值青年,血氣未定,爲事不慎,一言一行,動輒得咎,將恐日陷於惡,而不自知矣。 --汪壽華

1950年冬,中共開始鎮反運動,清除國民黨遺留的黨政軍人員以及民間秘密會黨。

汪壽華被中共作假的「血衣」

上海當局將1927年被杜月笙誘殺的工運領袖汪壽華的屍骸挖出並厚葬,將其血衣放在工人文化館展覽。參與殺害汪壽華的馬祥生和葉焯山已是六十歲以上的老翁,安土重遷,不願離開上海。誰知共產黨念念不忘1927年共進會消滅工人糾察隊的「血海深仇」,兩人很快就逮,被押到滬西公審。當局組織成千上萬民眾前往「觀審」。

馬祥生年紀大了,猶在剌剌不休的申辯;葉焯山則自始至終傲然屹立,不屑一語。主審官高聲一問:「當年暗殺汪壽華,你們兩個有份嗎?」至此,馬祥生亦無話可說。隨即,兩人被牽下公審台,當眾執行槍決。

與此同時,杜月笙的另一名得力助手杜維藩自香港冒險化裝北上,潛入滬濱,前後逗留一年多時間。杜維藩在上海時,親眼看見「汪壽華的血衣展覽」在被改成工人文化宮的東方大飯店舉行,旁邊有文字說明指出,那套血衣是汪壽華被害時所穿的。

杜維藩看了暗笑不已。回到香港之後,杜維藩向杜月笙、顧嘉棠報告此事。杜月笙搖搖頭說:「共產黨總歸免不了要騙人。」當初負責誘殺汪壽華的顧嘉棠回首前塵往事,這才說出汪壽華還未被掐死就被活埋的秘密,因汪壽華只是被打昏過去,衣服上絕對不會有血跡:「芮慶榮那一陣手勁,力道不曾用足,其實是稀鬆平常的事。偏偏芮慶榮把它當作奇恥大辱。」頓一頓,顧嘉棠繼續追憶:「如果那一天我不去攔住芮慶榮,不讓他再請汪壽華吃一頓鐵鏟,那麼,共產黨現在展覽的那套血衣,可能就是真的了。」

「魔鬼藏在細節裡」,這是工商管理界的名言。中共的歷史敘事和文教宣傳,卻從來不注重細節的真實。偽造汪壽華的血衣可以激發民眾對國民黨以及投靠國民黨的幫會的仇恨,卻被當事人揭穿了真相。

二十世紀的工人運動史,被共產黨理所當然地當作黨史的一部分,彷彿共產黨真如其黨章所說,是工人階級的「先鋒隊」。實際上,工人運動跟共產黨的奪權運動並不完全重合,有時甚至南轅北轍、針鋒相對。

共產黨當然不會提及作為「革命烈士」的汪壽華跟殺害他的杜月笙具有同樣的身分——青幫弟子。早期的工人運動,不可能脫離青幫和洪門等有數百年歷史的傳統組織系統。共產黨用「階級鬥爭」之類的革命言辭來標榜,但要將工人組織起來,就「必須依靠『封建』組織的協助」。1920年代中期,中共在組織工運方面取得了令人激動的成功,但誠如裴宜理(Elizabeth J. Perry)在《上海罷工:中國工人政治研究》一書所言:「每一步勝利都離不開一些臭名昭著且朝三暮四的盟友的參加。這種聯合是多麽的不可靠,以至第三次武裝起義勝利後不過數星期,悲劇便出現了」。

中國歷史上的劇烈變革運動基本可以分為兩大派別:一個是以知識分子爲中心,對既成政治展開批判的運動。從東漢黨錮事件的清流派士大夫,到宋代的王安石變法、明代的東林黨和復社,再到清末的維新派和立憲派,他們是連綿相繼、脈脈相稱的。另一個是從秦末陳勝、吳廣暴動,到太平道、白蓮教、太平天國和義和團這種底層民眾的造反系統。這兩大派別在二十世紀以前基本上是持續對立或平行發展,兩者之間互不應援。努力使兩者攜手合作的最初嘗試始於孫文的革命運動。

到了1920年代,國共第一次合作期間,設立農民部和工人部,致力於「喚醒民眾」。1926年夏天開始的北伐戰爭的急速發展與工農運動的高漲,使得國民革命的衝擊波很快遍及全國。此時,擁有悠久歷史並曾在歷史轉折關頭發揮過重要作用的各種民間秘密結社也被席捲進來,並採取各種各樣的辦法來對應新的局面。於是,便發生了汪壽華與杜月笙在上海灘的對決。他們同是幫會中人,而他們身後分別是共產黨和國民黨,他們的勝負也就預示著共產黨和國民黨的勝負。

從五四青年,走向左派青年

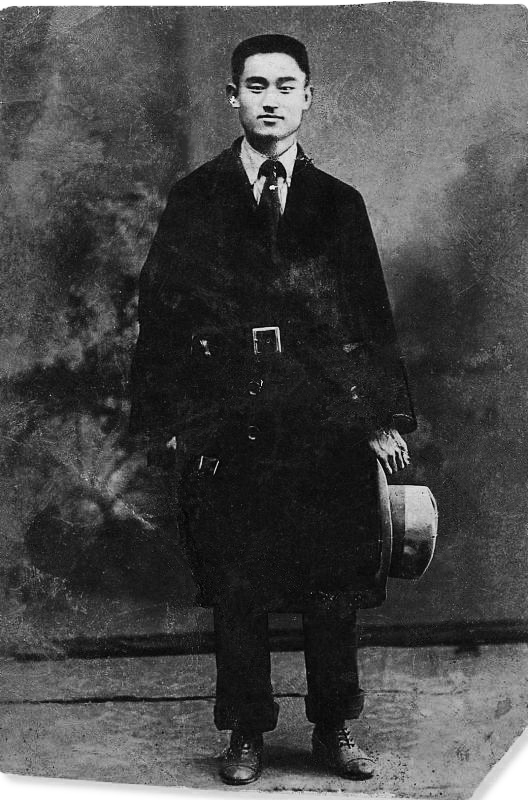

汪壽華並非根正苗紅的工人出身,而是受五四思潮影響的知識青年。那一代的莘莘學子,誰不是思想左傾的「五四青年」?

1901年,汪壽華,原名何景亮,生於浙江諸暨檀溪鄉泉畈村。父親是一名秀才,原本做著千百年來士大夫「學而優則仕」的美夢,清廷廢除科舉,使之永遠被凝固在秀才這個最低的功名之上,不情願地以基層士紳的身分終老於鄉間。汪父與山西鄉紳劉大鵬的人生極為相似,是轉型時代被某種看不見的力量甩出既定軌道的傳統讀書人,其理想的破滅和家庭的衰敗構成了中國二十世紀變革的一部分,儘管他們的故事很少被歷史書寫。

幸運的是,浙江的鄉村遠比山西的鄉村富庶,汪家靠著田產和商舖過著富足的生活,汪壽華不必像劉大鵬家的孩子那樣下地幹活。汪父教導兒子學習傳統的四書五經,也送兒子去新式學堂學習新文化。

1917年,汪壽華考入浙江省立第一師範學校。學費對普通人而言相當昂貴,汪家可以支撐,汪壽華往返家庭和學校之間,還能僱傭腳伕搬運行李。兩年後,五四思潮從北方奔騰到南方,一師成為杭州引領新思想的先鋒。五四不單單指1919年5月4日那一天學生上街抗議、火燒趙家樓的活動,更是指塑造了整整一代人精神結構的、持續十數年之久的新文化運動。羅家倫所說的「使中國『動』」這一頗富戲劇性動主張,成為五四運動神話的精髓,顯示了與過去無可避免的徹底決裂。

經過五四的洗禮,傳統的士大夫轉型為新時代的公共知識分子,對中國和對世界的看法與前一代人有了天壤之別。對很多年輕人而言,最具吸引力的理念,不是民主和科學,乃是更為激進的民族主義和社會主義的意識形態。五四運動的傾向幾乎決定了以後幾十年中國的思想、社會和政治的發展。

一師學風趨新,設有英文、博物、足球、體操等新式課程,汪壽華在日記載了學習踢足球的經過。國文老師是最早翻譯《共產黨宣言》的經濟學家陳望道,或許汪壽華的馬克思主義思想來自於陳望道。汪壽華在日記中對某些虛偽的共產主義者的「單面道德」不以為然:「共產主義——見人有物說共產,自己有物,一聲不響,這真是現在底講共產主義者。」汪壽華與一般學生不同,反對分數至上,「分數為虛名,今堂堂丈夫,甘犧牲其生命,爲分數奴隸者,亦可怪矣」。在國文考試中,他就「今後之學生當如何」這個題目回答說:「研究科學」和「開啓民智」。他從各種新雜誌中曉得,青年的責任是「養成身心健全的人,做純粹神經用的事」。他更發誓要「苦學」,要改造「我國真正的弱點」,「努力,努力,無時無息,製造文明的武器,來做國家的根基」。

在此期間,汪壽華大量閱讀新潮書刊,思想日漸左傾。他在日記中記載,從《星期評論》上讀到中國代表在巴黎和會上受辱的情形,並評論說:「此次外交失敗,全從自己取來的。所以雖有美國極力幫忙,總是無能為力,你看可憐不可憐?」此時,他對美國的態度還算友好。還有一次,他因穿著一件用日本棉紗做的衣服,遭到一名市民質問:「此日本貨也,你們還可買麼?」汪回答說:「此已早出中國錢購來,明是中國貨,則買無妨。」對方繼續反問:「如此,你們何必奔走東西,去勸導人不買日貨。」汪在日記中記載,自己當時「愧憤交集」,「自後宜謹慎小心」。幾年後,他報紙上發表文章譴責外國工廠對中國的壓搾:「中國人的衣、食、住都發生問題,處處要靠外國人,弄成不死自僵的現象。」

1920年9月,經同學俞秀松介紹,汪壽華加入上海社會主義青年團。三年之後,加入中國共產黨。李大釗對蘇俄十月革命的鼓吹,使汪壽華等左傾青年將蘇俄視為人間天堂,自發組織「留俄團」到蘇俄考察,卻在哈爾濱邊境遭到奉軍逮捕。1921年,他再度從海參崴赴莫斯科,卻因白俄軍隊阻隔交通,只好在伯力、上烏金斯克一帶的華工中活動,組織華工團體,「以革命知識爲訓練,頗著成績」。

1923年,汪壽華當選爲赤塔遠東職工會中國工人部主任,次年又當選爲海參崴職工蘇維埃委員,並創辦「五一俱樂部」於海參崴北京街,又組織遠東一帶的中國礦工工會,還設工人補習學校於各地。汪壽華出色的組織管理能力受到莫斯科注意,讓他作為遠東職工代表,赴莫斯科出席國際反帝同盟會議。挑選有發展前景的左派青年到莫斯科開會、參觀、受訓,是蘇俄「演變」中國的重要策略之一。

汪壽華在蘇俄停留長達三年時間,與工人同吃同住,與蘇共幹部廣泛接觸,其閱歷之廣、見識之豐,遠超過只是在學校唸書的鄧小平、王明、蔣經國等留學生。1924年底,莫斯科認為汪壽華才堪大用,可以派他回國攪動中國的「一團死水」了。

上海工運:亂哄哄你方唱罷我登場

1925年初,汪壽華在家鄉結婚後的第三天,便趕赴上海參加中共第四次全國代表大會,在大會上作了一個關於工人運動的報告。會後,他留在上海發動工運。他生命中的最後兩年是在上海這座空氣中瀰漫著金錢和血腥味道的城市度過的。

1843年上海剛剛那個開埠時,誰也沒想到這個長江入海口的小漁村,會變魔術般地成為中國乃至遠東的第一大都市。中國工人主要集中在少數的工業密集區:南滿、上海、香港-廣州地區。在上海,工業和運輸業的勞工佔總人口的兩成以上,他們是第一代勞工。在中國所有城市當中,有組織的工人運動的影響,以作為產業中心的上海最為顯著。

過去數十年裡,預示全國政治形式變化的工人運動呈周期性爆發,其背後有一個有規則的模式,即每隔二十年發生一次大事件。也許,正如托馬斯·傑斐遜描述美國那樣,每一代新人都發現有必要採取自己的革命行動。上海工人的抗議具有很大的政治影響力,黨派、政權和個人命運的興衰,都與這個城市的集體行動有關。在五四運動時,北洋政府向民意作出讓步,並非害怕北京學生的罷課,而是難以承受來自上海的商人罷市、工人罷工所造成的經濟壓力。

汪壽華不是產業工人,要像楔子一樣打入工人社群,最快的捷徑便是加入幫會。自古以來,幫會主宰著中國社會的潛規則。無論是傳統的農民起義還是近代意義上的暴力革命,都離不開幫會的參與。在1920年代中期的上海,百分之八十的工人屬於四種秘密會社(青幫、理教、紅幫、天地會)中的一個,其中勢力最大的是青幫。中共勞動部門負責人李立三認為,「上海勞動運動最大的問題是幫會問題」,主張共產黨員應當重視幫會工作。

從五四青年和工運能手搖身一變成為幫會分子,對汪壽華來說似乎並不困難。青幫原來是圍繞大運河沿線的苦力組成的標榜反清復明的秘密組織,而隨著上海經濟的崛起,它成為以上海基地的具有近代化特徵的黑社會組織。青幫很歡迎汪壽華這位知書達禮且有留洋經歷的年輕人加入,此類新鮮血液可以幫助青幫改善在一般民眾心目中的猙獰形象。汪壽華成為青幫中人,且是「通」字輩,比杜月笙的「悟」字輩還高出一輩。他比杜月笙年輕,但若論資排輩,杜月笙該叫他一聲師叔。

靠著在蘇俄所受的訓練,汪壽華在工人中影響力迅速躍升,在中共黨內的地位也節節高升。他先後擔任中共江浙區委(上海區委)委員、常委、區委農工部主任委員、區委職工運動委員會書記等職。五卅運動爆發時,轉任上海總工會宣傳部主任,協助李立三、劉華、劉少奇領導工人運動。五卅運動結束後,李立三、劉少奇相繼離滬,汪壽華遂任上海總工會代理委員長。

1926年,北伐軍揮師東南,共產黨也想火中取栗。汪壽華作為上海區委軍事特別委員會成員,多次發動上海各行業工人大規模罷工,並參與領導上海工人第一、二次暴動。第二次暴動失敗後,孫傳芳下令查封上海總工會,四處搜捕汪壽華。汪壽華改名換姓、東躲西藏。

1927年2月23日,中共中央總書記陳獨秀主持召開中共中央和上海區委聯席會議,決定組織特別委員會作為武裝起義的最高領導機關,準備第三次武裝起義。特別委員會以陳獨秀為首,主要成員有周恩來、羅亦農、趙世炎、汪壽華、尹寬、彭述之等。汪壽華「專做政治活動,與小資產階級周旋」。

汪壽華頗懂得「統戰」之術。在第二次工人暴動時,他一再強調:「我們的目標是對付軍閥,而非對付資本家。」為了確保第三次暴動的成功,他積極活動,與上海的國民黨人士、資產階級代表人物、青洪幫頭目等頻繁聯繫。汪壽華負責「統戰」的頭號人物,是上海商界大老虞洽卿。此前,虞表示支持罷工,參與勞資雙方的調解,還幫忙找律師處理受傷工人起訴事宜,共產黨的宣傳媒體稱讚其為「紅色商人」。汪壽華常常出入虞洽卿住宅,密談至深夜。雙方的合作並無意識形態一致的前提,只是利益上的互相利用。

1926年10月,孫傳芳對江浙和上海的統治搖搖欲墜。虞會見汪,策劃召開一場工商代表臨時會,商議以「上海市民維持會」的名義組織政府。對此機構,中共謊稱不會佔主要地位,只是暗中指導。然而,當孫傳芳的軍隊崩潰,第三次上海工人暴動勝利之後,共產黨以為大權在握,立即讓虞靠邊站。虞洽卿也悄然改變態度,在上海各報發表啓事,表示不會參與共產黨控制的上海臨時市政府。4月9日,汪壽華把一份中共起草的〈告全上海市民〉的宣言送給虞,希望他參加聯署,虞未同意。這是兩人最後一次會面。

虞的變臉意味著上海的權力已悄然發生轉移。此後,直到抗戰期間在重慶去世,虞洽卿長期與蔣介石密切合作,成為蔣介石與江浙財團之間的重要紐帶。政治投資是風險最大、收益也可能最大的投資,投資蔣介石使得虞洽卿在個人的工商生意中、在日益隆升的社會地位上,都獲得豐厚回報,這一切是汪壽華與共產黨不可能給予他的。虞洽卿與蔣介石的關係,正代表著南京政府成立之後一種全新的「政商」體制悄然成形。

自命上海王,魂斷楓林橋

1927年3月,北伐軍東路軍第一師薛岳部佔領上海龍華。21日,中共發佈總罷工命令,制訂各部作戰計劃。罷工後一小時,轉入暴動,上海七個區的工人糾察隊開始攻擊員警以及正在與北伐軍接洽歸降的直魯聯軍部隊。汪壽華和周恩來、羅亦農、趙世炎等全面指揮戰鬥,日夜不息。

上海工人第三次武裝暴動的成功,離不開汪壽華的準備和籌劃。1927年2月底,上海總工會所屬工會會員達到二十八萬九千人,對外號稱八十萬人。3月4日,汪壽華主持召開工會幹部會議,決定組織五千人的工人糾察隊,還請來軍事教官對糾察隊員進行作戰訓練。

3月22日,上海工人佔據上海的政府機關和交通樞紐,上海成了汪壽華夢想的「赤旗的世界」。當天,中共主導的上海市民代表大會舉行第二次會議,選出臨時市政府委員十九人。汪壽華名列其中。次日,在市政府委員會議上,經汪壽華的說明,決定接受總工會在第三次起義前提出的〈二十二條政治經濟總要求〉。

在這二十天左右的時間內,汪壽華儼然是上海的新主人,根本不把臥榻之畔的國民黨軍隊放在眼中,更不服從中共中央那些白面書生的指揮。

3月23日,汪壽華下令工人糾察隊協助北伐軍維持地方治安。24日,上海總工會遷至富麗堂皇的湖州會館辦公。27日,在汪壽華的主持下,上海總工會召開全市工人代表大會,有一千多名工人代表參加。會上,汪壽華報告起義經過,並提出收回租界、肅清一切反動派、工人武裝自衛、改善工人生活、發展和整頓工會組織等十七項任務。會後,汪壽華檢閱工人糾察隊,以此炫燿武力。次日,執行委員會推選汪壽華為上海總工會委員長,區委主席團會議又內定汪壽華兼任市政府勞動局局長。

汪壽華瘦小的身軀似乎蘊含著無窮的能量,他可以幾天幾夜不闔眼,處理千頭萬緒的事務。登上人生顛峰的汪壽華並未意識到,共產黨的失敗和他個人的死亡已指日可待。擁有四千多枝步槍和二十多挺機槍的工人武裝,連杜月笙等人組織的黑幫武裝「共進會」都打不過,更不可能與蔣介石的正規軍對抗。

3月27日,汪壽華面見蔣介石。在第二天的中共上海區委主席團會議上,汪壽華彙報了會見蔣的情況:「昨見老蔣,先加慰勞,他並無讚揚上海工人。我報告一點上海工人暴動的經過,他不大注意。……蔣介石提出外交方面要工會方面聽軍事當局指揮,我沒有答覆。」其實,汪當時的答覆是:「糾察隊不同於軍隊,性質完全是工人自衛組織。」連蔣介石都不放在眼中,汪壽華志得意滿,沉浸在個人英雄主義的幻想中。

蔣沒有當場捕殺汪,不是不敢,而是不願手上沾滿鮮血。蔣並沒有放汪一條生路,他早已宣判汪的死刑,只是執行者另有其人。

4月11日晚,綽號「杜大耳朵」的杜月笙正式下帖子邀請汪壽華到剛落成到華格臬路的杜公館喝茶。

當時,雙方已然劍拔弩張。中共上海區委書記羅亦農勸汪不要赴鴻門宴,時任工人糾察隊中隊長的顧順章建議帶一個排的武裝去,均被汪拒絕。汪認為自己與杜私交頗好,輩分上是杜的師叔,杜不至於「欺師滅祖」,「去了或許可以把話談開,不去反而叫人恥笑」,只帶一名司機和一名保鏢前去赴約。

杜月笙並不遵守幫規,對杜來說,政治或利益遠高於幫規。杜公館殺機四伏,等待汪自投羅網。

到了杜公館門外,汪壽華的司機在車中等候,汪壽華隻身一人入內。等汪進入大門,停在不遠處路口的另一輛汽車悄然開過來,靠近汪的座車。數名彪形大漢一擁而上,制服了汪的司機和保鏢。一切在瞬間悄無聲息地完成。

一進大門,邁向杜公館燈火輝煌的大廳,往內一望,汪壽華便發現情形不對:張嘯林、馬祥生、謝葆生等人在大廳中橫眉怒目、殺氣騰騰。正要轉身離開,中門裡外,早已埋伏了「四大金剛」。以前,這些「晚輩」見到汪,總是畢恭畢敬,此刻卻面露凶光。

汪壽華詢問杜月笙何在,眾人沉默不答。汪欲大聲呼救,立即被葉焯山和顧嘉棠打昏過去。汪沒有看到杜一面,更沒有跟杜說上一句話。

聽到外面有動靜,杜月笙才在二樓現身,並吩咐手下:「不要做(殺)在我家裡,否則新房子變成了凶宅。今後還有誰敢到我家來?」於是,這幫打手將昏死過去的汪壽華塞進一口大麻袋,扔到一輛轎車的後車廂中,運到郊區的楓林橋就地活埋。

延伸閱讀

血汗棋子:工人失落的紅色祖國

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。原文標題為〈汪壽華:五四青年·青幫頭目·工運領袖〉,因內容較長,編者分兩次刊登,另下主標。小標為作者及編者所加。為便利讀者閱讀,註文全數刪除,完整版本詳見余杰新作《1927:民國之死》。