編者按: 非常感謝在美行醫多年的路加最近以「國外的『醫病平台』——簡介美國醫院『醫學倫理委員會』的發展與功能 」一文與我們分享美國醫學倫理的發展,我們也非常感謝台大醫院的醫學倫理委員會負責人蔡甫昌教授為我們介紹台灣在這方面的發展,讓我們能更深切體會醫學倫理委員會對醫療的重要性,而讓台灣社會瞭解如何透過這個組織,提供專業的諮詢與教育,甚至政策方面的研議,使醫療可以更提升品質,而減少醫病雙方的遺憾。

「臨床倫理委員會(clinical ethics committee,簡稱 CEC)」,在美國又稱「醫院倫理委員會(hospital ethics committee, HEC)」或「機構倫理委員會(institutional ethics committee, IEC)」,是一種設置於醫療機構中職司與臨床倫理相關事務的委員會,有別於掌理臨床試驗或醫學研究倫理審查之「機構審查委員會(institutional review board,簡稱IRB,美國之慣稱)」或「研究倫理委員會(research ethics committee,簡稱REC,英國之慣稱)」。

臨床倫理委員會的設置不論是對臨床實務、病患權益、法規遵循、醫院評鑑皆有其重要性:一方面,隨著生物醫學科技的發展及人類價值觀的多元化,發生在日常醫師執業過程、醫療照護提供、醫療資源分配等之政策與倫理難題,不僅在量的方面與日俱增,在本質上也益發複雜分歧。臨床上的倫理困境需要有討論的場域和解決問題的機制,並有必要針對這些議題研擬政策或執業指引(practice guideline),以提供醫護人員參考遵循,從而提升醫療品質並保護病患權益;另一方面,民眾的期待、政府的法律規範及專業執業標準對於醫療照護的要求愈來愈高,醫療機構需要ㄧ個機制來滿足這些要求,並且將這些標準轉化為機構執行的政策或指引。我國醫策會自2002年起將是否設置臨床倫理委員會納入醫院評鑑之項目,因而帶動國內醫療院所成立此類委員會的風潮(蔡甫昌,2010)。[1]

我國臨床理委員會之進展

關於我國臨床倫理委員會的設置與運作,筆者曾在2007、2012、2017年以問卷邀請我國設置於各醫療機構之臨床倫理委員會進行調查(n=52; n=48; n=60)。根據調查結果,我國臨床倫理委員會之委員人數平均為十五至十六人,其中院內委員平均占全體委員的77.5%。委員組成的部分,平均半數以上由醫師擔任,另外則由來自護理、醫院行政管理人員、倫理學者、法律專家、社會工作、社會公正人士等不同領域之委員組成。會議一般每三個月召開,2007與2012年約有七成委員會採此頻率,2017年時已有超過九成的委員會皆循此模式。委員會之職掌主要涵蓋三個層面:提供臨倫理諮詢、政策制訂及評估、舉辦相關教育訓練;以2007年與2017年相較之下,2007年時僅約六成委員會有提供「臨床倫理諮詢」,其中有提供此服務之區域醫院臨床倫理委員會更是不到五成;2017年時,無論是醫學中心、區域醫院、或地區醫院,九成以上之委員會皆已有提供臨床倫理諮詢,顯見近十年來臨床倫理諮詢已逐漸普及並受到醫療場域之重視。臨床倫理委員會執行業務所面臨的困難,以人力與時間資源不足為主,此外也需要持續思考如何提高機構內人員在面臨倫理困境時,願意使用此機制之動機。

台大醫院臨床倫理委員會簡介

台大醫院於2002年成立臨床倫理委員會運作至今。根據章程設置委員七至十五人,由院長指派醫療副院長為召集人,並遴聘醫學、倫理、法律專家及社會公正人士等擔任委員。為能主動發現院內醫學倫理相關問題,並進一步研議解決方案與推動臨床倫理教育,2004年於委員會下另設立「臨床倫理委員會工作小組」,並於2012年發展為「政策研議與教育小組」(職司倫理政策研議制訂與教育推廣」及「倫理諮詢小組」(負責臨床倫理諮詢服務)兩個工作小組。小組成員均為長期熱心醫學倫理事務、於臨床實務與教學有豐富經驗之主治醫師、護理師、社工師、管理師等。倫理諮詢小組成員並需接受一定時數之臨床倫理訓練課程,並持續參加相關之教育訓練活動。

倫理政策研議

根據院內重要常見之臨床倫理議題,經審慎研議後,委員會陸續制訂了「台大醫院倫理守則」、「醫療人員行為規範」、「醫療人員面對病人或家屬要求使用輔助及另類療法之建議處置原則」、「啟動生命末期照護意願徵詢之建議—成人版」、「末期病人終止或撤除維生醫療作業辦法」、「末期病人終止或撤除維生醫療說明暨同意書」、「醫療指定代理人委任書使用規範」、「醫療指定代理人委任書暨解除醫療指定代理人委任書」、「病人拒絕治療切結書使用規範」、「病人拒絕治療切結書」、「病人拒絕置放氣管內管切結書」、「無親友陪同就醫切結書」…等倫理規範及表單,供院內同仁在相關需求上能有適當的倫理政策及作業準則做參考,並有合乎需求的文書表單(例如同意書、意願書、切結書)可使用。除提供病人及家屬更適切的醫療照護外,也保障醫護同仁之醫療行為能合乎倫理及法律。

臨床倫理教育

為加強員工之醫學倫理相關知識與技能,並能應用於實務臨床工作中,委員會每年固定舉辦四至六場醫學倫理研習活動,針對例如知情同意、隱私與守密、代理決定、預立醫囑、末期倫理、器官移植、基因檢測、兒科倫理、醫療爭議等議題,以專題演講、圓桌會議或工作坊形式辦理,提供醫學倫理繼續教育學分,鼓勵員工踴躍參與,至今已舉辦四十多場活動。在邀請各領域專家學者共同研議臨床倫理議題之過程,也提升同仁之臨床倫理觀念並深化其實踐。

臨床倫理諮詢

醫院同仁在照護病人的過程中,不時會遭遇例如是否施行心肺復甦術、終止或撤除維生醫療、代理決定、器官移植、醫療資源分配等醫學倫理難題,需要來自醫學倫理、法律、跨科部、或是不同社會文化背景之專業意見諮詢服務,幫助臨床上第一線醫療人員、病人、家屬進行困難的醫療決定。筆者擔任倫理委員會執行秘書之職務,自2003年開始接受非正式倫理諮詢照會,初始期每年約有十件之倫理諮詢案例。2010年在醫院之支持下發展臨床倫理諮詢服務,招募培訓倫理諮詢委員,先於內、外、兒科加護病房試行半年後,2011年6月正式於全院提供臨床倫理諮詢服務,至2017年底已累積兩百二十九個正式諮詢案例、一百一十三個非案例諮詢,共計三百四十二例照會案。除了協助同仁解決個案難題外,倫理諮詢同時具有倫理教育之角色及功能;藉由案例自發生至解決過程的會談與討論,有助於逐步建立諮詢小組委員及院內同仁對特定臨床倫理議題之熟悉度,掌握問題意識與相關知識,擬訂解決方案,更重要的是發展並形塑機構重視倫理的文化與氛圍。

[1]摘錄自:蔡甫昌,研究倫理委會的實務與反思。台灣醫學 2010;14(3):322—331

更多醫病平台精彩文章請至:【醫病平台專區】

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

【醫病平台】

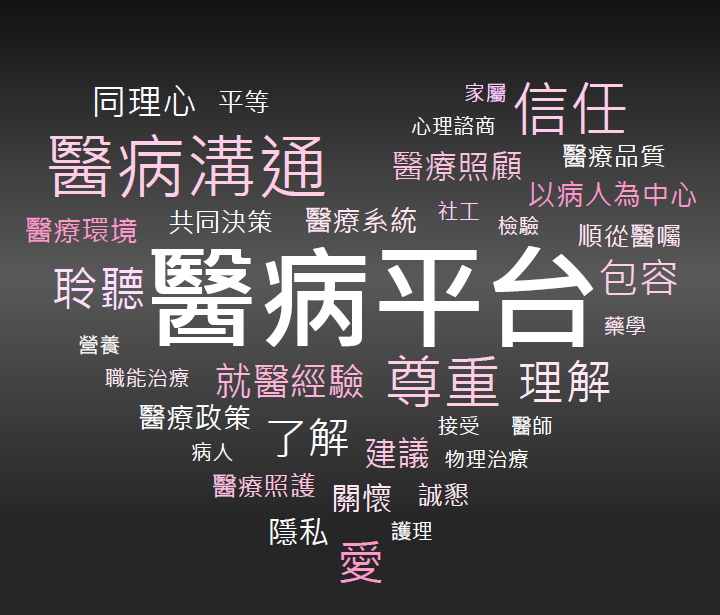

由老、中、青醫師及非醫界朋友發起的【醫病平台】,期待藉此促進醫病相互理解,降低醫病認知差距,減少誤解及糾紛,找回醫病之間尊重與信任的美好。期改善醫師診療行為、民眾就醫態度,進而帶動改善醫療政策、環境及品質。歡迎各界踴躍投稿、討論齊進步。

如蒙賜稿,請寄:DrPtPlatform@gmail.com,文章字數 1500—2000。

因篇幅有限,本報保留刪節權,一經採用,刊出後奉上薄酬。[/nop]

來稿請附真實姓名(如欲以筆名發表,煩請註明筆名與真實姓名)、簡單的自我介紹、身分證字號、通訊及完整戶籍地址(包括里或村、鄰)、聯絡電話和電子信箱,以及銀行(註明分行)或郵局帳號,若要捐出稿費也請附上受款單位及帳號,也可直接贈與「醫病平台」。