初墾的台灣,祖先住居的房宅,屋頂多以茅草或蘆葦搭蓋,泛稱:「土屋茅茨」。「茨」,是家的本意,「厝」,是天命無奈的認同。

流域,是指一個水系其幹流、支流所流經的區域;台灣最豐沛的人文,在於流域交揉互溶的客、閩、原,相融的聚落文化。

祖先由西邊渡海來台,溯溪往東拓墾;閩南+客家+原住民;碰撞相融後所型塑的生活規常,亦即是浪漫台三線西向的伸延。

大安溪發源於雪山山脈西側,長96公里,流經苗栗縣、台中市兩行政區注入台灣海峽。它是台灣氣候的分界線,依傍的火炎山,更是台灣地形的分界點。

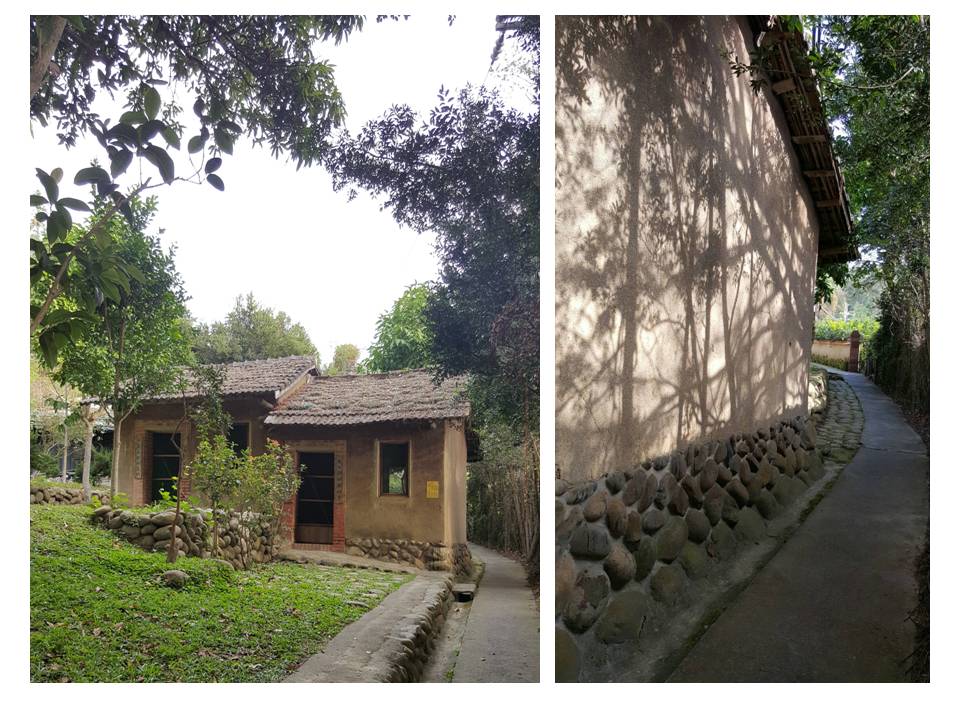

大安溪以北丘陵山地,潮溼多雨;以南,平原乾旱;因而,島嶼多樣風貌的建築,祖先依隨著地形、氣候的適應及建材取得的難易,因地制宜、就地取材,各領風華,如:

大安溪北以卵石砌為地基,上面疊砌長1尺2寸x寬8寸之“土埆莰”、嘉南平原以竹编牆壁,敷上稻殼(粗糠)加土泥之“竹编仔茨”、阿里山之“檜木屋”、澎湖的“硓石”宅等島嶼的特有。

台灣諺語:「貓來富,狗來起大厝」,慣用語,買棺材稱:「扛大厝」,買整幢住宅稱:「買透天厝」認「厝」不知「茨」。唯辭海解字:

【茨】:以茅葦蓋屋也。見<說文>。【厝】:置也,葬也;先總统蔣公暫厝慈湖、經國總统奉厝頭寮是也。

「茨」與「厝」之通用,仔细究研,又是拓墾血淚及政權更选洗鍊後的必然。

祖先初來,面對蠻荒的拓墾伊始,與天爭地又需順應自然天變的過程,毫無前例可循,祈福於冥冥中的神明,將生與死放在同等地位,「在生住好厝,死了睏好棺材」;自是内心幽微的自我解脫。

字義之不求甚解,亦源自於短短百年間,政權更选的啓蒙教育。

西元1666年,明鄭時期東寧總制陳永華建孔廟於台南,附設太學,是台灣第一所官辦求學場所。

西元1683年中國清朝統治台灣,施琅設「西定坊書院」免費義學。

西元1704年清政府設「台南崇文書院」。教材均以三字經、四書五經、唐詩等漢學典藉,由閩藉老師教習,閩南語為主,官語為輔,以八股文為主的教育體系。

弔詭的是,客閩台籍學子苦學官話(現今的國語),赴京趕考,耳聽天子脚下的稚童以官話朗詩學數目字:【一去二三里,煙村四五家,亭台六七座,八九十枝花。~宋•邵康節<蒙學詩>】的語意一貫,心靈的自我矮化,豈是三言兩語,問道於天?

西元1895年台灣割讓给日本,轉換朗背與日常生活完全無關的「阿、伊、嗚、也、喔」,為稚童的第一課,這又是另個痛苦的學習。接下來,五十年間,閩、客、日語混雜是島嶼生活的共通話語。

西元1946年,國民政府領台,原本的話語却又被官方以「方言」否定;從新認真學習「注音符號ㄅㄆㄇㄈ...」。

短短百年,語言教育的一再更迭,漢文字的典雅,對島嶼的人們來說,是模糊苦澀的依稀…,“聽知就好”,反倒是另類海闊、韌命怨由的揮洒…。

(編按:作者為華陶窯主陳文輝,他以「文化保存」專業領域,取得環保署「環境教育設施場所」認證;也是獲得文化部2013年<園林導覽服務>創新服務大獎的華陶窯;他表示:「與君分享,祖先走過的路,於蒼煙落照晨曦初陽間…,更是我們的應該。」)

專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場