蘇楊 有一雙勤勞靈巧的手,除了拿鋤頭耕種外,還善於補衣、修家具,以土磚糊鼎灶。她生了兩女四男,其中二個孩子是自己親手斷臍接生的。當她飼養的雞鴨生病時,她也會調配青草藥,把牠們從死亡邊緣救活。

有一雙勤勞靈巧的手,除了拿鋤頭耕種外,還善於補衣、修家具,以土磚糊鼎灶。她生了兩女四男,其中二個孩子是自己親手斷臍接生的。當她飼養的雞鴨生病時,她也會調配青草藥,把牠們從死亡邊緣救活。

1988年時七十七歲的老農婦,已經不下田,卻堅持要獨居在鄉下的三合院老厝內;她認為兒子住的都市樓房「無天無地」,都市人就像鳥兒住「籠房」一樣受難。1988年夏天,從事美術教育工作的兒子(蘇振明)勸她試著「畫圖解心悶」,她竟然在試筆玩玩之後,畫出好大的興趣來,把畫圖、刺繡和捏泥偶的玩意兒,看成跟種菜種瓜一樣重要。

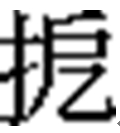

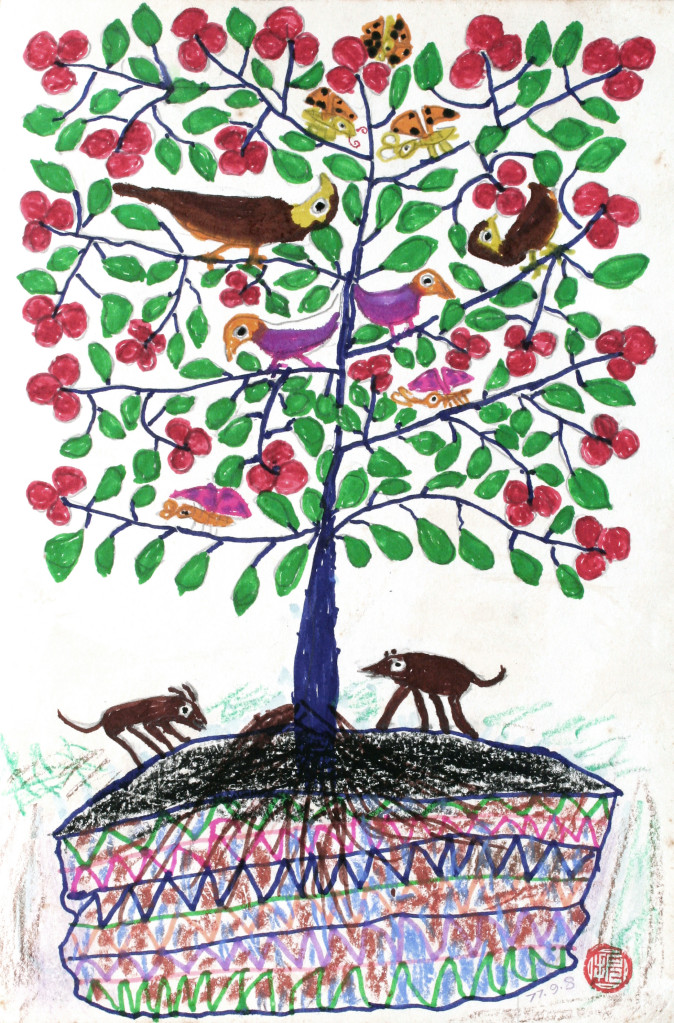

蘇楊 最初的幾張畫,先是看著家裡種的盆栽寫生,畫一盆盆的萬年青、菊花和蘆薈;接著用想像來描繪,畫她的農家經驗,畫她的耕種生活。她畫自己種瓜果、挖竹筍,也畫她養雞鴨、飼牛羊。她的作品已成為她與子孫訴說農村生活的故事繪本。

最初的幾張畫,先是看著家裡種的盆栽寫生,畫一盆盆的萬年青、菊花和蘆薈;接著用想像來描繪,畫她的農家經驗,畫她的耕種生活。她畫自己種瓜果、挖竹筍,也畫她養雞鴨、飼牛羊。她的作品已成為她與子孫訴說農村生活的故事繪本。

對於一個歷經戰亂和生存威脅的台灣阿婆來說,繪畫正是述說自我生存意識和生活故事最好的表現方式。在她的圖畫世界裡,當一個田莊農夫不打拚是沒得吃的,因此蘇老太太的畫中農夫總是不停的工作,連畫中的鳥群也是忙著尋找食物。

《坐在大廳口的老母親》彩繪,八開。圖/蘇振明提供

在農民的意識裡,神鬼是得罪不了的上司,牛馬勞力牲口是要加以愛護的幫手;而鼠蟲之輩則是要加以撲殺的仇敵。蘇老太太是道地的台灣農民,所以在作品中,自然的流露出勞動者的「生存意識」和農民的「樸拙美感」。

《美花》彩色筆,八開。圖/蘇振明提供

她畫中的人是看天吃飯的耕種生產者;而不是整天遊山玩水持杖觀瀑的有閒人。她畫中的鳥蟲是勤勞撿食的生物,而不是悠坐枝頭供人觀賞的花園裝飾品。她捏塑的耕牛是農家勞動生產的幫手;而雞、鴨、豬、羊則是年節慶典祭神用的牲獸,也是農家勞動的副產品。

《養大豬》彩繪,八開。圖/蘇振明提供

從拿鋤頭的手到改拿畫筆,蘇老太太在繪畫世界中述說了她六十年務農的經驗;從縫衣補褲的手到改拿繡針,她繡出了織錦般的生活圖象;從捏土補灶的手到改捏泥偶,她捏出了慈悲的神像和可愛的農家動物。

《犁田》刺繡。圖/蘇振明提供

出生在台南縣善化鎮糖廠附近六分寮的蘇老太太,家中長輩爲她取名為「 」,是取自台灣農家勞動挑稻草、甘蔗葉的語意。她的童年就在嘉南平原農村中度過,長大後嫁到隔壁村落東勢寮,夫家同屬世代務農。在嘉南平原曾文溪沿岸勞動生產一輩子的蘇老太太,從她的姓名到平面及立體美術創作,都充分反映了台灣早期農村勞動生產的人文經驗。她以一甲子的歲月參與台灣日本時代前後的農村建設;老來更透過繪畫、刺繡和泥塑的創作,代表台灣農民發表歷史的生活見證。

」,是取自台灣農家勞動挑稻草、甘蔗葉的語意。她的童年就在嘉南平原農村中度過,長大後嫁到隔壁村落東勢寮,夫家同屬世代務農。在嘉南平原曾文溪沿岸勞動生產一輩子的蘇老太太,從她的姓名到平面及立體美術創作,都充分反映了台灣早期農村勞動生產的人文經驗。她以一甲子的歲月參與台灣日本時代前後的農村建設;老來更透過繪畫、刺繡和泥塑的創作,代表台灣農民發表歷史的生活見證。

具體來說,蘇老太太的創作是台南縣曾文溪流域農村勞動生活的圖象化記錄也是終戰前後農業生產勞動者的圖象報導,其作品不僅可以看出創作者的生活縮影,更可引為台灣農業社會歷史圖象建構的人文參照。

《阿嬤抱孫》泥塑。圖/蘇振明提供

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。