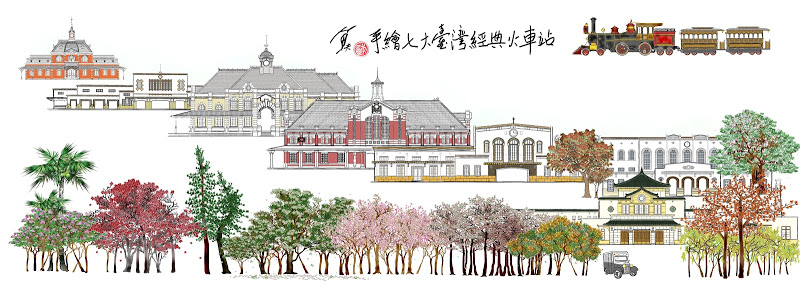

在〈台灣人的火車小史--七大經典火車站賞析(上)〉一文裡,我介紹了基隆、臺北、新竹等火車站的演變,在這篇文章裡,要進一步介紹臺中、嘉義、臺南和高雄,分述如下:

一、台中車站:

臺中驛

臺中車站已經完成高架工程了,所以新站落成,舊站則將規劃為鐵道博物館。聽聞市政府將保留1.6公里駁坎,形成綠空鐵道軸線,建構讓行人、自行車能夠悠其中的空間,而且還要串連購物中心、市場及中區商圈,規模聽來很嚇人,當然將來的工程也很浩大。

新站來了,但千萬別說「舊的不去,新的不來」,臺中車站是見證臺灣鐵路全線通車大典的驛站,1905年第一代停車場啓用,歷史早已超過百年。

現存的臺中火車站係屬紅磚白飾帶的辰野金吾式樣建築,有著優雅的後文藝復興風格,月台則為鑄鐵構造,站體屋頂為洋式木構造,中央高塔聳立,形塑崇偉意像,中央山牆鑲有華麗的紋飾,屋頂側坡急斜而下,更增加戲劇性的效果,目的在展現鐵路先進的的時代意義;車站外緣木造迴廊、基座、柱頭、及橫樑接頭均有裝飾,入口處亦有雙柱等變化,進入驛站大廳之後,天花板級距拉高,使得室內候車室呈現氣派非凡的氣勢,玄關與樑柱上精細的雕塑及拱形橫樑,都令人非常讚歎。

東京驛

影響台灣日治時期的建築風格的辰野式樣:東京驛

其實如今的舊站為第二代, 1905年為了慶祝臺灣鐵道縱貫線開通,當時的第一代火車站乃是座長相平凡,造型並不浪漫的日式木構造車站,初期稱「停車場」,位置在橘町三丁目22番地(今日車站的西南側),大概位於今天西南一側,當時站區興建火車頭的機關庫,站內設臺北保線區臺中派出所,1909年(明治42年)陸續完成鐵製跨線天橋及第一貨物倉庫的工程,首任站長為塚澤力太郎。

第一代台中車站為了配合鐵道全通車而日夜趕工,1908年(明治41年)的4月20日,長達兩百五十二哩的縱貫線鐵路終於在1908年於中部接軌,全線通車營運,同年10月,在臺中公園舉行通車典禮,敦請日本皇室閑院宮載仁親王來臺主持,當時就在今之臺中公園內建了一棟湖心亭作為皇室休息的所在,不過初期只是單亭,後來才是今日的雙亭模樣。

台中湖心亭

台中火車站一百歲了

二、嘉義火車站

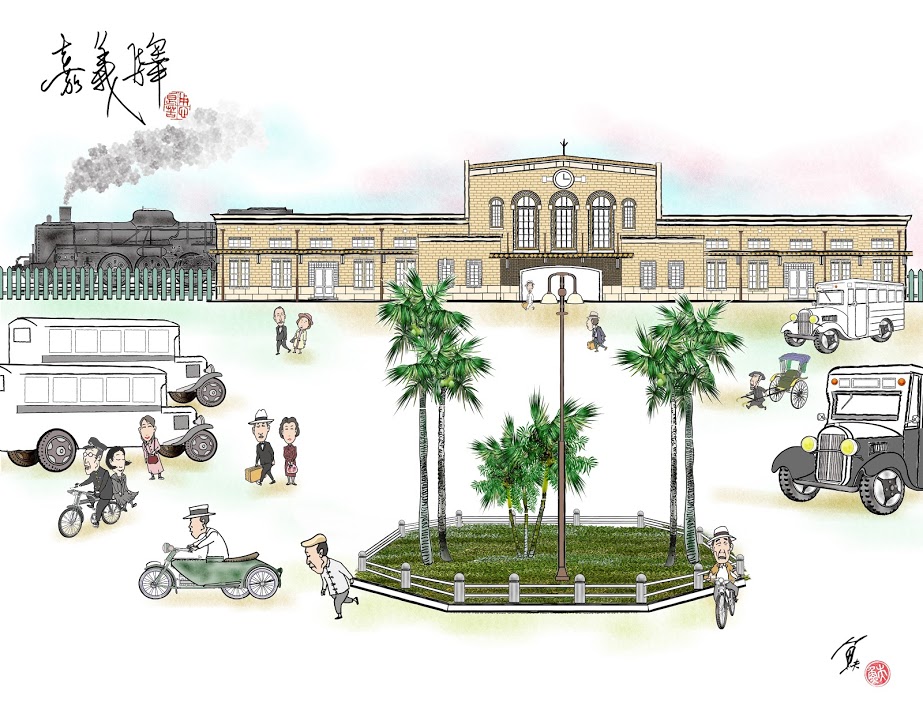

嘉義驛

1933年,日治時期昭和8年,全新鋼筋混凝土的嘉義驛落成時,有著「全島第一摩登車站」(全島第一モダン驛)的美名,因為嘉義始有火車站為1902年,不過那是木結構,1922年日本發生關東大地震,因此更為重視建物的耐震性,1930年的嘉義大地震更是造成鐵路扭曲偏移,從而有興建第二代嘉義驛的政策出現。

和木結構或磚造的火車站不同,現代的鋼筋水泥技術使得內部空間跨距得以延展,因此也更能集中空間功能,致使購票、行李托運、候車室等運作更有效率,而且增加了許多諸如服務台、商店、廁所等過去少有的空間規畫。

今之嘉義車站

因為使用鋼骨和鋼筋水泥的結構為當時的創舉,嘉義驛便成了摩登的地標。在形式上,根據文建會2001年出版的《台灣七大經典車站建築圖集》裡東海大學劉舜仁教授團隊的研究報告:

在表面材料上,外牆台度及上緣以洗石子外覆裝飾,主體貼「國防色」面磚。屋頂除中央上部略向左右兩面傾斜外,整體大致為平屋頂,擺脫過去木構架斜屋頂的形式。建築物正、背立面上緣以浮雕及洗石子飾帶為主要數邊,基座部份以大比例分割線條配合洗石子材質突顯厚實之量感。建築外觀及窗戶轉角處貼L形面磚,窗外圍的面磚在顏色、尺寸及拼貼方式與牆面不同。

外部雖然有美麗的裝飾,然而並非居於建築式樣的主體,仍以功能為主要的考量,這一類的建築歸為「折衷主義」或「近世復興式」。只是現在到嘉義車站去觀察,原褐色面磚已被油漆塗成白色;洗石子的邊飾則塗成土黄色,後來又造了座太陽能面板走廊,乾脆把原來的摩登外表遮去,只能以慘不忍睹來形容,不知主其事者為何連起碼的美感素養都沒有。

劉舜仁教授的報告也依據日治時期的《台灣建築會誌》雜誌之照片,提到內部形式:

在內部材料上,不同的空間所使用的裝修材料也有差異。「貴賓室」以高級的木料配合大理石板鑲嵌牆面,地板則以不同尺寸及色彩的馬賽克拼貼組合成幾何圖形,天花板垂吊著豪華的水晶燈,並以寛厚的木質窗框、精美的窗簾裝修,充份反映了當時流行的內裝風格⋯⋯

閱讀這段報告,彷彿是另一座嘉義車站,大理石板牆面、水晶燈、馬賽克地板等,我去了怎全都沒看見?只有油漆塗白抺紅,俗不可耐。

嘉義驛悲慘的故事還未了。1949年二二八事件裡,嘉義發生了與政府軍對峙最久、最後在未經審判下,許多精英於驛前被公開槍決的人數最多,史稱「三二事件」。據中央研究院出版許雪姬著:「臺灣光復初期的民變:以嘉義三二事件為例」一文所述,當時的國民黨政府横徵暴斂,致使物價飛騰,且因軍隊紀律不佳,使得原本歡迎祖國軍隊到來的台灣人民轉為失望「本、外省人的感情轉壞」,譬如其中一段故事:

某一五十歲的外省人看到本省年輕小姐想娶為妻(謊稱在大陸沒有妻室),有一人家因父親拒絕將女兒嫁給軍人而被射殺;也有人為避禍而舉家遷徙。當時嘉義火車站前斜面的地方,有一家興華冰果室曾發生過一件慘案,死亡七人。原因是一名軍人愛上本省的女性,但為女方所拒。其後該名女性與男友到該冰果室吃冰時,為求婚未遂的軍人所見,軍人乃朝冰果室丟擲手榴彈,現場一些不相干的人遂同被炸死。

在三二事件裡,由於軍民對峙,軍方遭民眾包圍在水上機場,當時由大陸返台的「三民主義青年團嘉義分團」籌備處主任陳復志與地方士紳等緊急組織嘉義市三二事件處理委員會以維持社會秩序,並與軍隊展開談判,不料軍方在獲得增援後,乃展開血腥報復,前國史館館長張炎憲教授的訪談研究《嘉義驛前二二八》一書裡記載:

一九四七年三月十八日,三民主義青年團嘉義分團主任陳復志被槍決於嘉義驛前。三月二十三日,盧鎰、施珠文、陳容貎、陳陣、林登科、陳庚辛、吳溪水、黄水樹、蔡金爝、薛皆得等十一人同時被槍殺。三月二十五日,嘉義市參議員潘木枝、柯麟、盧炳欽、陳澄波等四人也同被槍決。

同一個場所,三個時間,總共公開槍決十六人。處死之前,遊街示眾,處死之後,曝屍示眾。其殘忍、霸道、非人性,遠超出臺灣其他地區。

「市參議員」一職,台語諧音竟成「淒慘議員」,我在擔任嘉義市駐市作家期間,市長涂醒哲(其叔亦是二二八受難者)認為「歷史確實應該走進歷史,但歷史最大的貢獻就是不要讓歷史再度發生,不能不明不白走入歷史⋯⋯」,因此建議他未來如果鐵路高架化另建車站,應積極向中央爭取保存現有的嘉義火車站,並予以修復,重現她昔日的風華,就原地設立二二八和平紀念館,仇恨可以遺忘,歷史不能不轉型正義,讓世世代代子孫記取教訓,不要再發生這樣的歷史悲劇了。

曾經是最毛斷的嘉義驛,二二八事件裡變成了悲情火車站

三、台南車站

臺南驛

現在的台南火車站在日治時期1936年完工,是第一座使用鋼筋水泥工法建造完成的二層樓車站建築,原來大廳挑兩層高,左側有一座大樓梯可通往二樓旅館,當時要旅行到台北的車程往往要耗時一天,規畫旅館變成了中繼站,休息一夜後,隔天再搭車北往,當然,現在拆掉了。

我移民台南後,很早就仔細觀察台南火車站,並且畫好了立面圖,只是令我從一開始就很困擾的是我不知道她本來的顏色,老照片是黑白的,若有顏色,也是後製著色,日久產生變化,且因係古蹟,我又不能去刮開表面的油漆,就算能刮,也不知刮到第幾層才是原來的色彩,大抵在歐洲,假如古蹟因年久表面積累污炱,就會用特殊藥水去洗淨,我常在到處演講中說:中華文化文過飾非,一點有了污點就用油漆塗一塗,沒看見「準拄好」,台南火車站就經常被如此對待,我後來猜測可能牆的下方裙圍是黄色,也著好了色,不料在2014年又被刷成白色,只能徒呼負負,莫可奈何。

台南火車站是日治時期從過去強調裝飾功能走向「形式隨機能」(Form follows function)的現代主義建築思維,但又捨不得過去的歐式元素裝飾之美,所以被歸納為「折衷主義」式建築。現在我從這座火車站進出,從沙崙線前往高鐵站,偶而回憶起幼年隨母親大人回南部省親,搭火車的路程遙遠,半途有人賣便當,媽媽總是要我忍著飢餓到台南再買,台南便當最好吃,好不容易巴望到台南站,小販吆喝「台南便當壽司」台語發音則好似「刣人免刀隨死」,現在想來,仍不禁莞薾。

全台灣唯一在車內有旅館餐廳的台南火車站

四、高雄火車站

高雄驛

1941年落成的高雄驛,造型狀似一個「高」字,但內部係西式挑高格局,外觀採日本大寺廟或貴族專用、擁有中國唐代的「唐博風」屋頂,型似皇帝之帽,又被稱為帝冠樣式建築。

帝冠樣式(日語:帝冠様式/ていかんようしき Teikan yōshiki),又稱帝冠式(日語:帝冠式/ていかんしき Teikanshiki),是日本在昭和初期(主要為1930年代)所流行以現代的鋼筋混凝土結構建造、但擁有日式傳統造型的現代建築,屬於廣義的和洋折衷建築流派。

據鐵路局的記載:

高雄火車站興建於1940年,乃因應經濟與市區發展需要,以及日人「南進」策略而建,當時許多重要的建設、工廠,都沿臨港線興建,使得高雄火車站成了高雄發展名符其實的「火車頭」。

這座火車站是日治時代於台灣西部最後一個完成的火車站,因此擁有其他車站無法比擬的特色。內部採西式格局的挑高設計,優雅氣派兼具;在外觀上,採用日本大寺廟或貴族專用、擁有中國唐代風味的「唐博風」屋頂,其型似皇帝之帽,因此又被稱為「帝冠式」建築。 在它落成當時,四周都是稻田,三層樓高的建築遠遠就能望見;而正面興建有當時高雄市最寬的馬路「昭和通」(現中山路),以及東西向的「高風路」(現建國路),更顯得氣勢非凡。

高雄火車站位於西部縱貫線、屏東線與臨港線交會處,兼具「始發」與「終站」的功能,車站規模龐大,擁有全國最寬的前後站間距。歷經日治時代、二戰後初期的農業時代、工業時代的經濟起飛,到今日廿一世紀,高雄火車站始終伴隨著高雄市的發展,日日吞吐大量人潮;隨著交通新時代來臨,高雄市區鐵路地下化工程展開,高雄火車站終於卸下重擔,於2002年3月27日發出最後一班列車,自此不再擔負運輸的工作。

這座帝冠式建築好在保留下來了:高雄驛

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場