《客家與多元文化》國際研討會記實

我們在八月二日上午搭乘中華航空公司班機,由臺北松山機場直抵達東京羽田機場,再搭乘機場巴士,來到位於豐島區西池袋的下榻處大都會酒店。日本國際客家文化協會會長邱泱棟夫婦則在酒店大堂迎接我們。

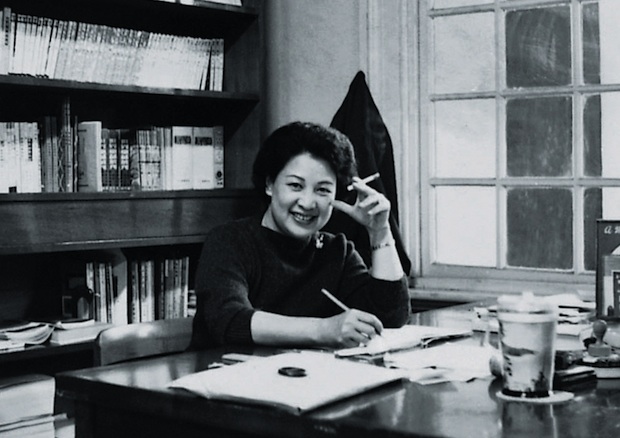

晚間,日本國際客家文化協會在池袋西口公園附近的臺灣中華東明飯店設宴歡迎,會長邱泱棟夫婦和名譽會長鍾清漢、王丹夫婦在座,應邀來日與會的北京中國現代文學館研究員于潤琦亦在席間。他對於臺灣客家文學所知不多,我們跟他介紹了賴和、鍾理和、鍾肇政、李喬等代表人物,後來鍾肇政媳婦蔣絜安靈機一動告訴他,林海音也是客家人,林海音的《城南舊事》風靡中國大陸,總算讓于潤琦有了想像的進路,蔣絜安進而告訴他,正是林海音在擔任《聯合報.聯合副刊》主編期間,獨具慧眼選刊了鍾理和、鍾肇政等人的作品,使這些本土客家作家在臺灣文壇開始被看見,才成就了臺灣現代客家文學的繁華盛景。于潤琦聽了感到高度興趣,希望中國現代文學館今後能對臺灣客家文學展開蒐藏和研究。香港客家文化研究會林文映會長稍後趕到席上會合,她則正在撰寫有關廣東省梅縣客家現代派畫家林風眠生平的著作。

鍾理和、鍾肇政。

宣告成立世界客家與多元文化聯合總會

為迎接日本國際客家文化協會成立十週年,日本國際客家文化協會即與臺大客家研究中心籌劃合辦《客家與多元文化》國際學術研討會,臺大客家研究中心並邀請臺大國際客家學會和臺大客家社協辦。臺大客家研究中心創辦人邱榮舉,乃率領該校客家研究中心人員赴日,與日本從事客家研究之學者專家,齊聚於東京,環繞在「客家與多元文化」之主題展開探討,期望匯集臺、日兩地客家研究學者專家,共同針對客家與多元文化之相關課題,提出論文、進行討論與意見交流,以增進臺日間之情誼與國際客家學術發展。會議論文則收錄在日本亞洲文化總合研究所出版會出版之《客家與多元文化》年刊第九期。

會場設於明治大學駿河臺校區通識教育共同校舍九零三室,會場前高懸臺灣拼布藝術工作者、國立中央大學客家語文暨社會科學學系客家研究碩士在職專班研究生蔣絜安以鍾肇政為主題的作品《達觀》。開幕式由國際亞洲文化學會理事長駒澤大學教授坪井健主持,明治大學政治經濟學部教授鍾家新和日本臺灣醫師聯合會長中原昂擔任口譯。會前在邱榮舉建議下,會眾共同為七月二十二日澎湖縣馬公市復興航空班機空難、八月一日高雄市苓雅區李長榮化學工程公司丙烯地下管線氣爆事件和八月二日江蘇省昆山市臺商中榮金屬製品公司汽車輪轂拋光車間爆炸案之眾多罹難者做一分鐘的默禱。

鍾清漢於開幕致詞時表示,在全球化的時代,各民族間的互動交往日益複雜,基於對於多元文化的尊重和關懷,更能維護和促進各民族的和睦相處。日本的現代化在亞洲領先各國,對內以江戶語為統一日語,對外則學習各國語言,吸收各國進步文化。客家海外移民歷史甚早,於維護自己文化與傳統之餘,亦能與其他民族共生,變不同為大同。日本和客家移民的經驗和智慧,值得保存、提煉和發揚。

邱泱棟會長介紹了會議規劃的經過,源自國立國父紀念館2013年七月在日本神戶主辦《孫中山與日本》國際學術研討會,他和邱榮舉在會場結下不解之緣,即達成本次會議合作的共識。邱泱棟強調日本客家社團有「不限政治、意識型態和宗教」的傳統,希望通過相同精神、主題的研討會舉辦,秉持「四海之內皆兄弟」的人類愛,尋求與全世界各民族的協調共生,為人類和平與繁榮做出貢獻。

代表臺灣與會者致詞的邱榮舉則一方面介紹臺大客家研究中心、臺大國際客家學會和臺大客家社,另則公開了多年來與鍾清漢以及美國休士頓客家會葉德雲教授切磋研商的構想,倡議共舉客家與多元文化的理念,結合各國客家文化組織,成立世界客家與多元文化聯合總會。該議當下即獲得日本國際客家文化協會邱泱棟會長和香港客家文化研究會林文映會長的響應,未來可望將秘書處永久設置於臺灣,以臺灣的客家運動和客家學術能量,傾注於全球客家運動。嘉應學院副校長劉明貴也代表中國大陸與會者,感謝主辦單位的邀請。

《客家與多元文化》國際學術研討會,臺灣出席者與部份與會者合影。(臺大客家中心提供)

飯島典子、河合洋尚與吳雲霞

上午第一個場次由中原昂和國父紀念館副研究員劉碧蓉共同主持和評論,由兩位當代青壯日本客家研究學者擔綱。飯島典子首先宣讀中文論文〈從雲南到印度支那內陸礦山與客語圈──在雲南的江西人與廣東人〉。礦山開發和客家礦工移民的關係,自中川學之後,成為日本客家研究的重要路徑。以往的研究,焦注於客家礦工在南洋或美洲礦山開發的參與,但日本的研究,則注意到華南各省礦山開發中的客家礦工身影,由此而有客家國內遷徙新路徑的發現。飯島典子指出,1950年代日本的研究,即已發現廣東人通過江西人與雲南和緬甸等國進行貿易,其中即包括滇緬當地之礦產,而礦物的冶鍊,往往輸往江西處理,而江西礦藏所在的贛南,即與閩西、粵東連為一體,是客家人的大本營,再者,廣東和江西的貿易通道,就是粵東北部的梅州,因此她認為雲南境內各省會館中以江西會館為數最多的此一現象,並非偶然,有理由懷疑,多數因開礦而遠赴雲南的廣東客家人,實際上是和江西客家人共同使用江西會館,而由雲南到印度支那半島各國從事礦業的華人,也有極大可能,是來自贛南、粵東北的客家人。

河合洋尚。

河合洋尚宣讀的是他和廣東外語外貿大學韓國研究中心講師吳雲霞合著的論文〈越南客家移住與認同──艾人之相關調查〉(ベトナム客家の移住とアイデンティティ──ンガイ人に関する覚書)。越南少數民族中有一華人分支艾族,分布於該國廣寧省和太原省,約三百年前由中國遷來。1977年越南排華後,艾族難民出逃中國,為政府集體安置於廣東省廣州市花都區和廣西壯族自治區防城港市海防市後,發現其文化和與語言客家近似,而出現客家認同。艾族應當為客家後裔沒錯,其族名「艾」,其實就是客家話的「人」,但該族只有移民自中國的傳說,過去並沒有「客家」的概念,目前對其歷史還缺乏族譜和史籍的檢證,是一個非常值得進一步研究的遺落越南的客家族群。

邱榮舉、黄玫瑄、蔣絜安、劉碧蓉、何石松

上午第二個場次安排三篇論文,由國學院大學神道文化學部教授嵐義人和中華大學行政管理學系副教授曾建元共同主持和評論。第一篇論文為邱榮舉、國立臺灣大學國家發展研究所博士班研究生黄玫瑄和蔣絜安共同撰寫的〈鍾肇政與臺灣客家發展〉。鍾肇政是臺灣客家文學大師,他以《濁流三部曲》、《臺灣人三部曲》、《高山三部曲》等作品開創了臺灣大河小說的先河。而以其臺灣文學上之宗師地位,對於邱榮舉等人1987年之創辦《客家風雲》雜誌給予支持,而《客家風雲》的創刊,也正是臺灣客家運動具體的肇始。1990年代,鍾肇政參與創辦了臺灣筆會和臺灣客家公共事務協會並擔任會長,更參與成立了寶島客家廣播電臺、臺北市客家文教基金會,並組織全國客家助選團,以「新的客家人」理念積極投入社會文化改造運動。該論文對於鍾肇政和臺灣客家發展的關係勾勒了清晰的輪廓,使與會的日本客家學界對於鍾肇政的文學和事功充滿高度的研究興趣,邱榮舉更在論文提出他對於臺灣客家永續發展架構的構想,即以臺灣客家文化協會為臺灣客家運動團隊、以臺灣國際客家學會為為客家研究團隊、以世界客家與多文化聯合總會為國際文化交流團隊、以臺灣客家大聯盟為客家族群戰鬥團隊。曾建元的書面評論〈新世紀的全球客家人〉,則於八月八日刊登於《東網臺北》網站。

新埔劉氏家廟。

劉碧蓉的論文〈臺灣客家地區宗祠文化之研究──以新竹縣新埔鎮劉氏家廟為例〉,寫的就是她自己劉氏的家廟,也是她從小生長的地方,因而筆下帶著感情。新埔鎮劉氏家廟建於清穆宗同治三年(1864年),是新埔地區來自廣東省潮州府饒平縣、嘉應州大埔縣、蕉嶺縣、惠州府陸豐縣各地劉姓客家移民共建的家廟,家廟以祭祀祖先為主要功能,但又由此延伸出宗族認同、族譜製作、族田與社會救助、社會風俗教化等功能。

新生醫事管理專學校通識教育中心副教授何石松發表的是〈從客家諺語詮釋氣象文化〉。諺語是前人生活經驗的結晶,他從農業時代客家諺語的生活智慧當中,印證其在氣象觀測上的科學性,但更重要的,是發掘出客家人天人合一、物我融合的世界觀。何石松出口成章,字字珠璣,論文報告的同時,也藉客家諺語的示範,讓與會者共同聆賞了客家話的音韻之美。

邱泱棟、陳惠文、何來美、林文映

中午在會場使用盒飯,略做休息後,繼續下午的議程。

下午第一場討論由邱榮舉和嘉應學院客家研究院副院長宋德劍教授共同主持和評論。邱泱棟發表論文〈日本客家研究〉,介紹了日本客家移民、社團組織、經濟活動和日本客家研究學界狀況。邱泱棟,日名岡村央棟,現任株式會社大昌貿易行社長,經營汽車、機械、食品、服飾衣物等進出口貿易業有成。他認為日本客家存在的最大問題就是文化傳承,因為教育和生活環境的關係,第二代以後會使用母語的比例不高,許多也已歸化日本而喪失客家認同。他在文末則期許日本國際客家文化協會能繼續結合臺灣、日本、中國和其他各地客家文化有興趣人士和專家學者,共同為弘揚客家文化和各民族之協調共生而一起努力。

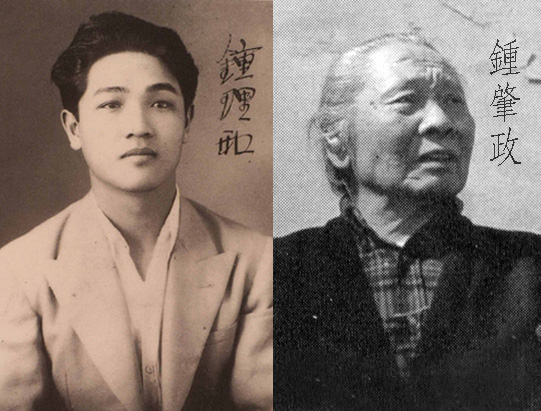

丘逢甲。

剛取得日本城西國際大學人文科學博士學位的國立高雄第一科技大學應用日語系兼任講師陳惠文發表〈傳統客家族群的文化──古典客家文學的研究〉一文,則為與會者介紹臺灣古典客家文學和民間俗文學。陳惠文指出,明清臺灣古典文學在辨識作者是否為客家人乃有其困難,亦不易以作品是否涉及客家文化主題來辨識,但仍可從有關閩客械鬥的相關詩文中去體會包括客家人在內的所有臺灣先民所面臨的生存競爭。陳惠文認為真正可辨識的客家詩人為姜紹祖、丘逢甲、羅福星一代客家抗日英雄,其中丘逢甲的〈離臺詩〉和〈春愁〉,更為臺灣人沉吟千古。在其後因日本殖民臺灣,日本官紳間的漢詩傳統被引進臺灣,在官方的鼓勵和刻意攏絡下,臺灣反而出現古典詩社蓬勃發展的景象,以客家地區為例,陳惠文便舉出桃園的以文詩社及其代表詩人古道興。臺灣古典客家文學的尾聲,則以賴和和吳濁流為其代表。賴和日後被譽為臺灣新文學之父,吳濁流創辦《臺灣文藝》,是臺灣本土現代文學的開創者之一,他們都是新舊文學的銜接者。陳惠文又把論文焦點轉移到臺灣客家之民間俗文學,包括山歌、童謠、傳說、諺語等類型,這些民間的創作,生動地反映了客家人開墾臺灣過程中的艱辛,也讓我們看到客家先民的幽默和堅韌的生命力。

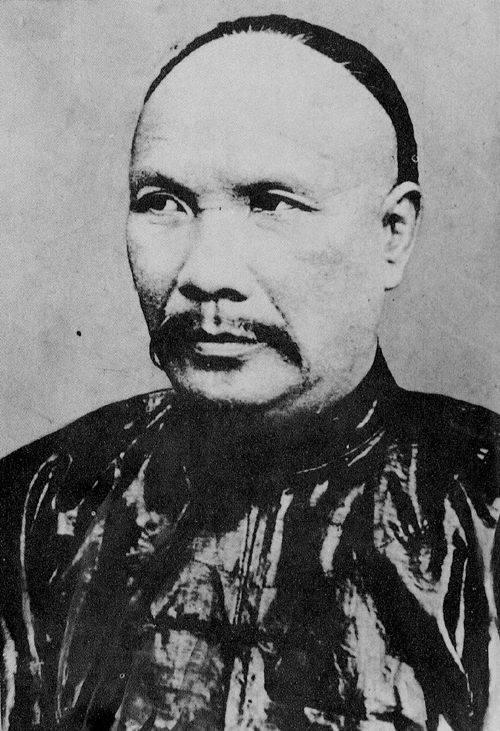

臺大客家研究中心諮詢委員何來美提交論文〈吳明捷的臺日客家情緣──從電影KANO談起〉。何來美是苗栗地方記者,熟悉地方一草一木,也具有正派記者從事新聞採訪劍及履及和實事求是的寫作態度。吳明捷是苗栗縣銅鑼鄉客家人,出身地方望族,他在嘉義農林學校就讀期間加入了野球隊,並且以投打優秀的表現,幫助球隊由臺灣打到日本甲子園野球場,贏得全日本中學校亞軍,而他也因此獲得保送升學早稻田大學經濟學系,在早大和慶應大學的傳統兩校對抗賽中,他以再見全壘打清理戰場,再創奇蹟,更在日本大學野球賽中維持了長達二十年的全壘打王記錄,可以說是開拓臺灣棒球王國的英雄人物。吳明捷因為不諳中國國語,以致沒有機會回到戰後中華民國統治下的臺灣發展,其後人也就歸化為日本人。但吳明捷家族對於日本客家社團和臺日族人的往來,仍舊相當支持和投入,其後人參與了電影KANO的演出,孫子高橋晃太郎在片中飾演臺北商業學校野球隊投手,和片中曹佑寧飾演的吳明捷對戰,形成祖孫對決的佳話。何來美比對了馬志翔電影KANO的虛構和歷史,查訪了地方志和耆老,給了我們比電影更為感人的關於嘉農和吳明捷的故事。曾建元外祖父蔡崔源為嘉農第一屆學生,亦曾在嘉農參加過野球訓練,擔任捕手,邱榮舉也請曾建元簡短介紹蔡崔源和嘉農對於臺灣農田水利的貢獻。

吳明捷。

香港客家文化研究會會長林文映提交論文〈香港客家文化研究的歴史與現狀〉。香港本為英國殖民地,但因中國內亂,成了避秦者的桃花源。香港客家人一方面因寄身殖民地,對客家之認同具有民族主義情緒而格外熱衷,另一方面,又因具有相對穩定的自由環境,因而提供了客家研究萌芽的土壤。1921年九月,旅港崇正工商總會由香港大學首任中文系主任賴際熙和企業家李瑞琴、黃茂林、廖新基、徐仁壽、古瑞庭、胡文虎等人創立,1926年改名香港崇正總會,1928年胡文虎出任會長,胡文虎又於次年在新加坡創辦南洋客屬總會並擔任會長,這是客家跨國組織的發軔,香港正是最早的策源地。香港崇正總會對於客家研究十分支持,賴際熙、羅香林、黃石華、黃麟書為重要的客家研究奠基者,賴際熙主編的《崇正同人系譜》、羅香林的《客家研究導論》、《客家源流考》等客家研究經典,皆由香港崇正總會出版。黃石華是「客家學」概念的首倡者,其後謝劍、鄭赤琰、劉義章、鄭海麟等人,均立足香港,對客家學予以發揚光大。1971年九月,香港崇正總會會長張發奎和理事長黃石華發起世界客屬懇親大會,1992年,香港中文大學政治學系教授鄭赤琰領銜創辦國際客家學會,香港在全球客家運動中,始終扮演著重要的領導角色。2012年五月,香港客家文化研究會成立,嘉應商會董事林文映被推舉為會長,這是香港客家運動和客家研究向下深化的里程碑,因為該會關懷的是香港客家社群及其文化的在地議題。

曾建元、鍾文博、黃彥青

最後的場次由何石松和飯島典子主持和評論。曾建元發表〈論法國客家及其研究〉。這是一個初步的文獻探討,大致將法國本土和海外領土留尼旺、大溪地的客家社群做一介紹,留尼旺和大溪地客家主要來自清朝中後期集團引進的客家勞工,法國本土客家則多自前法屬印度支那國家越南、柬埔寨、老撾等國再次移民而來。法國客家學者勞格文(John Lagerwey)規劃和領導的大規模當代中國客家的人類學田野調查,帶動客家研究的熱潮,對於客家知識體系的建構,貢獻卓著。由於法國在清末遠東經略,於太平天國、清法戰爭和臺灣民主國相關史事涉入極深,與客家人有密切互動,因而法國當時政府檔案和研究報告如有機會整理研究,應當能為客家史提供補白,再者,有關留尼旺、大溪地,乃至於法屬圭亞那的客家研究極為少見,也有待於法國客家研究學者的投入。曾建元利用臺灣的電子圖書資訊服務,整理出法國客家研究的現況,證明了資訊時代善用研究工具,可以在國際的客家研究中取得難以想像的巨大成果。

勞格文。

新生醫事管理專科學校通識教育中心助理教授鍾文博的論文〈客家信仰與客庄發展──以臺灣桃園龍潭為例〉,研究的是桃園縣龍潭鄉龍元宮的個案,龍元宮是當地客家人的信仰中心,主祀神農大帝,但神農大帝在臺灣其他地區,則也為福佬人所信仰。鍾文博的研究,呈現的是共同信仰在客家聚落中的社會功能,他也介紹了以龍元宮為中心的養生食補商圈規劃,使龍元宮在傳統的賑濟與助學等社會公益之外,在當地也扮演了帶領地方發展與觀光旅遊的角色。

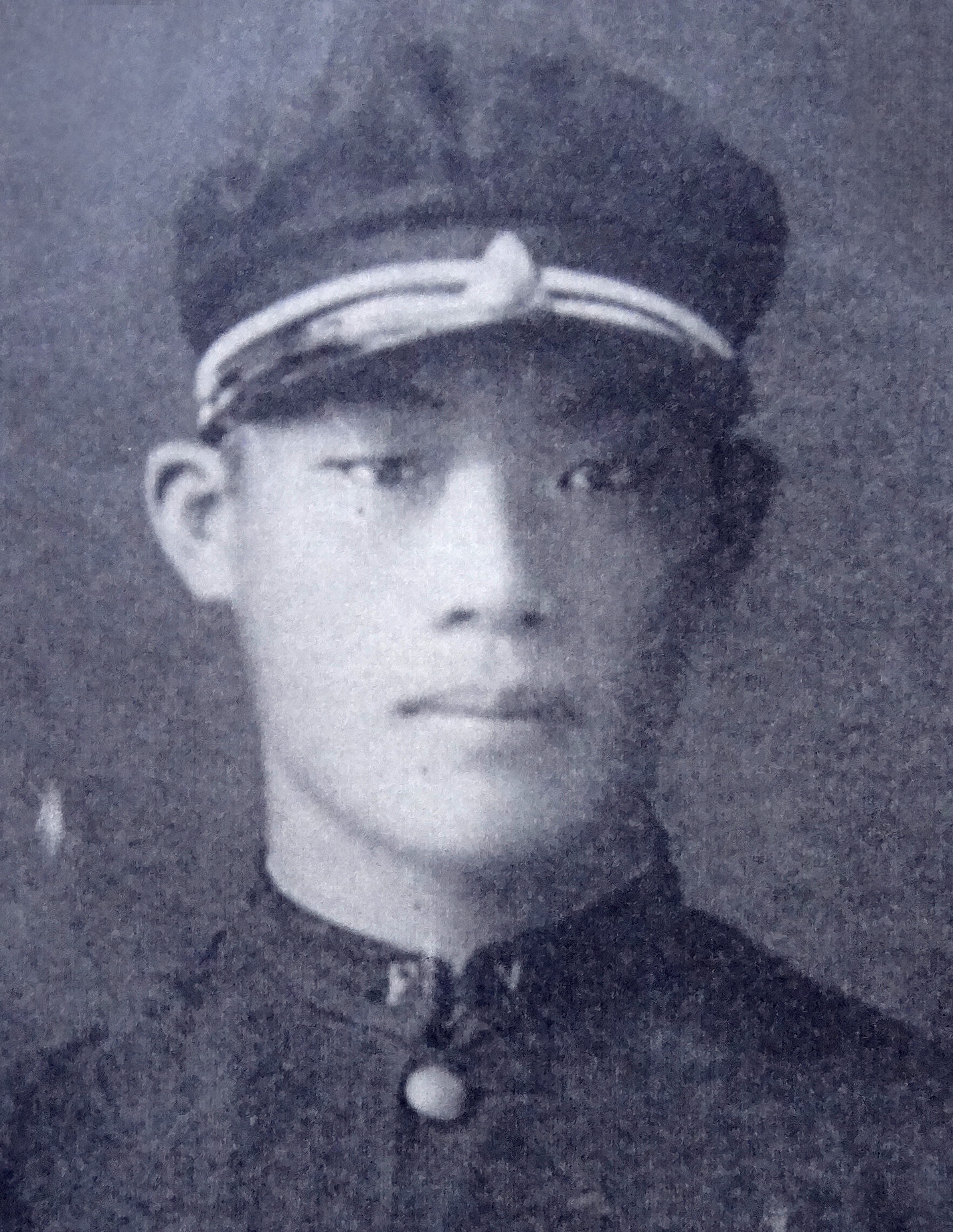

國立政治大學民族學系博士班研究生黃彥青的論文〈隘丁首黃旺麟在臺灣苗栗中港溪內山流域之墾拓研究〉,寫的是關於其家族的歷史,和劉碧蓉一樣,格外帶有感情。其家族源自蕉嶺縣廣福鄉,於清代中葉嘉慶道光之際移民來臺,至第三代黃旺麟,在苗栗中港溪內山流域擔任隘丁首,主管漢蕃邊界民防深獲官方器重,三灣屯把總李逢春乃於清文宗咸豐二年(1852年)將當地開墾權交付與黃旺麟,之後再將墾地所有權永久交付,成就了黃家在今日三灣鄉一帶山區的墾拓事業。黃彥青透過家族史的田野調查,比對口述歷史、傳說、古文書和官方史志,澄清了《頭份鎮志》〈開闢志〉中關於李逢春「巧立名目招墾」記載的真相,也重建了黃旺麟家族和客家人開發三灣的歷史。

龍元宮、神農大帝。

研討會在嵐義人、邱泱棟和邱榮舉的共同主持下宣告順利完成。整體而言,此次研討會論文相當精彩,就會議分項之探討子題而言,客家與多元文化討論了法國、日本、香港和越南客家;日本客家研究討論了日本客家和日本客家研究的新課題;臺灣客家研究的題目則涉及臺灣客家運動、臺灣客家古典文學與現代文學、客家臺灣開墾史、客家宗祠文化、客家諺語和生活智慧、臺灣移民日本客家人物等,惟有關日本當地客家僑界的研究,除邱泱棟的報告之外,則一付闕如,有關的研究是否有開發的價值,乃值得客家學界的思考。

〈未完〉

相關系列:

【走訪日本客家專文】──系列1

【走訪日本客家專文】──系列2

【走訪日本客家專文】──系列4

【走訪日本客家專文】──系列5