自序

計畫要駕自製帆船、僅靠風力環島一事,諸多熱愛海洋活動的好朋友們知道後,給了我許多關切與鼓勵。這是一項前無古人的創舉,成不成在我們的體力、操船技術、船本身的建造性能,以及天象的掌握。但是只有這些條件嗎?不是的。除此之外還有一個重要因素 :一艘僅靠風力,沒有夜行能力,甲板面積有限,沒有油電動力的綠能船,能不能進密度破世界紀錄的台灣沿島漁港休息補給,才大大關係著這趟行程的成敗。為什麼要選擇漁港?全台灣有二百三十一個火車站,而漁港數比它多,有二百三十九個,如果能善用,那可是最好的補給站。但我們的船能不能進漁港呢?

說起台灣政府的海洋政策,大家都搖頭。戒嚴以來被關在籠中的鳥,一直到現在還認為飛行是種病態。海,怎能讓你隨便去?港,怎能讓你隨便入?《漁港法》第四章第二十二條說:非漁船擅入漁港罰三萬至十五萬。

熱愛海洋運動朋友們的建言大概分兩派:

鷹派說走就走,有水就開,有港就給他進,憲法賦予人民擁有主權擁有行動自由,這港還是我們納稅錢建的,槓上才能凸顯政府海洋政策的問題,這派人謔稱我們是個沒有水的「每羊」國家。走這個方向,藉機抗議,會是體制外革命家。

鴿派說按步走,就依法申請公文。准就有路,不准,循理再爭,看理由才能找出政策的荒謬之處,這麼做是體制內的實行家。

自古以來,人類利用各種行動工具離開家和安全圈去找尋外面的未知世界,以「征服」和「探索」兩種不同方向;如今文明時代,征服已沒有意義,經由探索去獲得新知,才是我們這一趟行程的方向。

近年來台灣流行環島,方式五花八門,開車可能是最多人有的經驗。此外,有機車、自行車、滑板、徒步、划獨木舟……等等,或許有人有更創意的想法正在醞釀,不過有環島念頭的人,一定熱愛這塊土地和這個國家。

過去戒嚴政策與海禁,別說水路環島,只是開船出海都像是辛巴達神話。因此,環繞島嶼一千一百多公里海岸線的海域,自然成為今日待探索的陌生新世界。

台灣的民主前輩流血流汗為我們爭取了許多權利和自由,惟獨海洋上的民權,鮮少有人在意。要海上環島,沒辦法像腳踏車騎了就上路,問題在哪裡?我們的航海民權在那?從政府的政令法規探索起,執政當局給了我們雖不滿意但有可行的方向,於是我們訴諸理性,試著從陸地開始尋找海路,探索過去無法自由來去的國之疆域,也探索我們政府把台灣當關島,把人民關在島嶼裡的不合時宜法令。

有位海洋前輩說過:「用船環島,最困難的不在海上,而是走出陸地。」

準備出發環島去!從陸地出發。

在台灣,用自己的船環島,我們已學會造船、開船、讀海象、觀氣象……還有,下一步學會寫公文跟政府打交道!

台灣政府政黨輪替執政也好幾輪了,每個黨的總統都高喊我們是海洋國家。真是像歐美日這樣的海洋國家嗎?號稱要統籌全國海洋事務的海洋委員會在我們出航前兩個月成立,蔡英文總統致詞說:「我們是海洋國家,海洋就寫在台灣人的DNA裡面。」,從這裡起步,我們給了這個中央管海洋的新單位一份公文,告訴他們我倆的航行計畫,得到的答覆是:

一、復××××,第××××號函。

二、旨揭活動涉及(漁港法)相關規定,請先取得主管機關活動許可,始得於該區域從事相關行為。

三、辦理海上活動首重安全管理,請主辦單位本於權責,確依(水域遊憩管理辦法)第八條至第十條之規定,配置相對應之救生能量及設備,並落實安全維護事宜;另請於取得活動許可後,副知本會海巡署,以臻周妥。

一個要統籌管理全國海洋的中央單位沒辦法給予一個海上活動明確權責答覆,我們就再向中央政府的下屬單位一個個求解。

問管理港口的海巡署,給我們答覆是:非漁船在全國二等漁港都能進。這單位是個先進而有服務熱忱的政府機構,利用民眾線上申請系統,不囉嗦,三天內就得到准許,一年期限,港口不限數量勾選。就這麼簡單的準備好出發了?No!這港口進出不是他說了算,沒有縣市政府漁管單位的同意,海巡署的同意公文只是一張廢紙,原來,中央機構被地方政府架空!

數一數我們環繞經過的海港,有十五個縣市政府在管,因此,我要跟十五個附屬在農業部門的地方漁管單位,說明我在從事一項帆船水上運動,需要他們同意在他們所轄漁港中核准一至三個入港休息的許可──怎麼環個島好像開遊艇環球航行?所有進港都要辦簽證。算一下,我要申請十五國的簽證,簽還不是有良民證就能准,完全是機關自由心證,還不見得都拿得到。

於是,環島就從這裡啟程了:

新北市政府農業局、漁業及漁港事業管理處、桃園縣政府漁牧科、新竹縣政府農業處、苗栗縣政府農業處、台中市政府農業局、彰化縣政府農業處、雲林縣政府農業處、嘉義縣政府農業處、台南市政府農業處、漁業及近海管理所、高雄市政府海洋局、屏東縣政府農業處、台東縣政府農業處、花蓮縣政府農業處、宜蘭縣政府農業處、基隆市政府產業發展處、漁業行政科。

最後,十五文齊發,申請下來三縣市不准。環島斷鏈了怎麼辦?網友給了啼笑皆非的建議:「改泊巴丹島、與那國島,避開不准的屏東、宜蘭。」再申復,終於,十五國拿了十四國簽證,可以出發了。

成行後,書中以日誌流水行程爲主做記述,每隔幾日夾入「充電再出航」以遇到的海、風、潮流、島嶼地形等物理環境體驗出航行現象去思考緣由,尋求解釋。嘗試用淺顯的文字與插圖解說,不敢說是理論,僅是我們的航行思考結論。

第一篇簡單說明DIY木造小船的基本理論,也能看到國內不少人自己在造船玩。

旅行,要能夠長知識,不要是孫悟空來到如來佛掌中撒泡尿到此一遊的做法,我們要師法唐三藏去取得心中那部經才是!

這一路走來,寫下無油電動力四點二公尺小帆船首創環島紀錄,同航夥伴張宗輝有很大功勞,他的三次手划船環島經驗、造船技術,還有出航前和他一起試船、翻船、落水的經歷與默契培養,都是環島成功的不可缺因素。

打開書本,跟隨我們從第一天開始,航出台灣的海域去探索旅行吧!

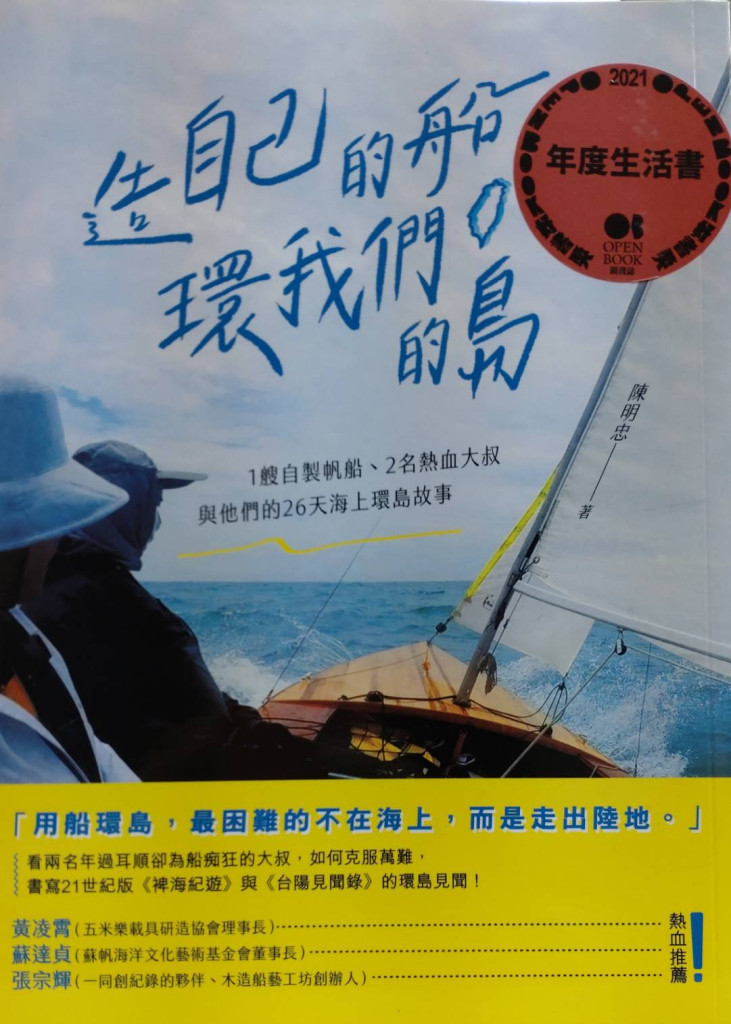

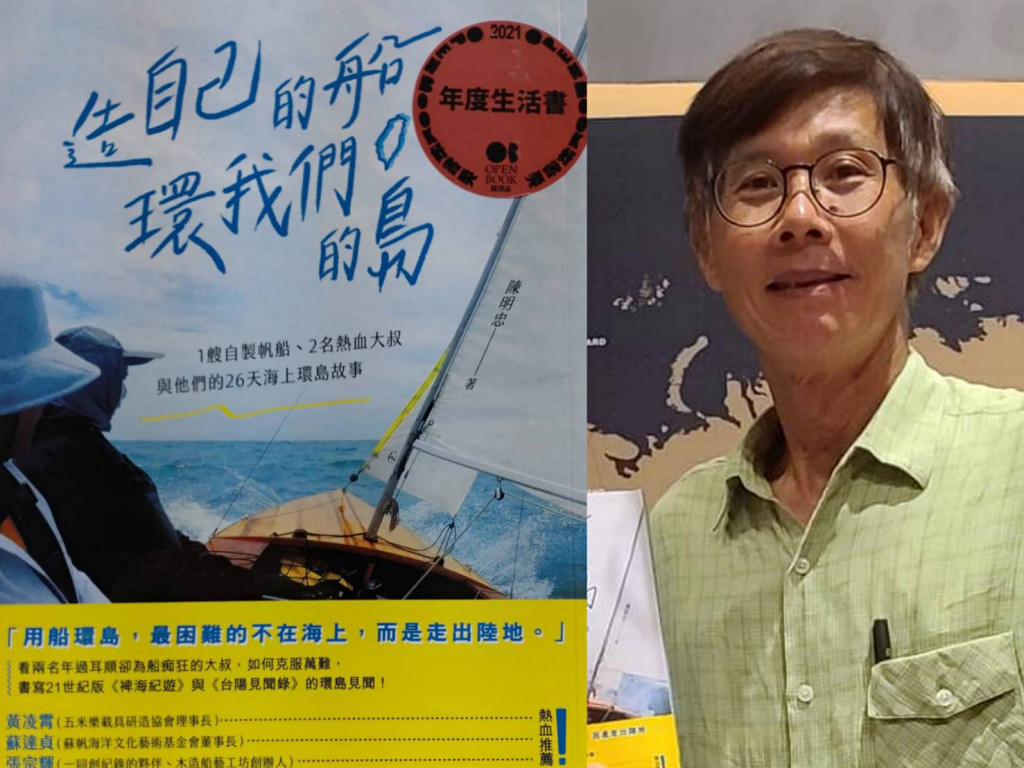

陳明忠與著作《造自己的船,環我們的島》。示意圖/擷自網路,陳明忠臉書,民報合成

作者簡介

陳明忠 因為有位住在都市、卻熱愛大自然的父親,從小被帶著上山下海。印象最深刻的兒時記憶是在基隆海濱,父親指著海上的基隆嶼說:「那是基隆杙,台灣是艘船,船頭繩就繫在那裡,台灣才不會漂走。」當時,年幼的他最大的願望就是有一天能開船過去、解掉那條纜繩,讓台灣漂走,愛船愛海愛叛逆的基因也在封閉戒嚴的五○年代開啓、茁長。

進入東海大學建築系,學到包浩斯動手做的精神,做家具、做房子,但學校不僅與海無緣,且位在乾涸的台中西郊山上,雖熱衷自己收藏的木造帆船施工圖雜誌,卻沒有造船的條件。畢業後不走本行,反而走遍世界各地從事商展設計工程,也在旅程中觀察到歐美國家的人民如何「走船」、「玩海」。

有一定經濟能力後,造船與航行的心再度騷動起來,於是陸陸續續利用展場剩餘的廢木材料,造了兩艘木帆船。首航下水之日,年已半百。航向基隆嶼,也去過龜山島、小琉球,不過想達成心底的願望──「解開繫著台灣島的纜繩」仍是一條十分漫長的路。