黨外新生代的編聯會是組黨的推動力。

沒有黨外編輯作家聯誼會的成立,

就沒有黨外公政會的成立。

當時的編聯會促成了黨外運動的組織化,

一直到1986年發展到兩會攜手共同努力

共同突破黨禁成立台灣第一個本土政黨。

1986年民進黨創黨前夕,那時有「黨外公政會」與「黨外編聯會」兩大系統。黨外的康系與前進系的首都公政會、台北分會兩邊的主要黨外人士,我都認識。但有趣的是,當時黨外雜誌的作者,都是以筆名來發表,所以誰都可以自稱是黨外作者來入會,我們這些設計黨外雜誌美術編輯的人,拿美工刀的輸給拿筆的,卻不能成為編聯會的會員。

過去在黨外工作的生態圈內,公職人員的獨攬大權與黨工的人微言輕是一直存在的現象。任何願意獻身黨外運動的年輕人,除了依附黨外公職、擔任助理之外,別無出路。由於資源有限,必須依附各個山頭生存,幸運者如陳菊擔任郭雨新省議員的秘書、田秋堇擔任林義雄秘書,都能得到黨外普遍的認同。

黨外運動的再起

1979年底高雄美麗島事件發生後,大批黨外領導菁英被捕,原先已有政黨雛形的組織也宣告瓦解。隔年,軍法大審過後,黨外以極其驚人的速度復原,1980年底美麗島受難家屬周清玉、許榮淑、黃天福紛紛高票當選,被視為社會對美麗島事件的平反;1981年底美麗島辯護律師謝長廷、陳水扁、蘇貞昌的當選,為黨外陣營注入新血。這兩次選舉的突破與勝利,穩住了黨外的基礎。

自1981年起,前仆後繼如雨後春筍的黨外雜誌,更吸納大批年輕人參與民主運動。黨外在1983年底開始進入組織化的階段,「黨外編輯作家聯誼會」(簡稱黨外編聯會)率先成立,其後相繼成立的黨外組織包括1984年成立的黨外公政會、勞工法律支援會、台灣人權促進會,及各地聯誼會,這些都將成為往後黨外組織的重鎮。

新生代作家成立「黨外編輯作家聯誼會」

1983年9月9日下午2點,黨外編聯會在台北市四季餐廳正式成立,共有來自全台各地105位黨外編輯、作家參加。大會公推江鵬堅、林正杰、鄧維賢3人為主席團,主持會議的進行。經過與會人士逐條詳細討論,通過了聯誼會章程,並順利推選出林濁水擔任創會會長,邱義仁為副會長,林正杰、蘇慶黎、謝長廷、劉守成、鄭南榕為紀律委員。編聯會成立後,定期召開幹部會議,對內發行聯誼會會刊。這是戒嚴時期第一個非法政治團體的成立。

撤銷保障現任的規定

當時康寧祥立委提出著名的後援會章程四條二條款(黨外在選舉提名作業中,保障現任者優先獲得提名),引爆康系與非康系的衝突。編聯會成立後第2天,在首任會長林濁水的領導下,集體於次日(9月10日)出席「1983黨外選舉後援會」,支持謝長廷等人在後援會章程中「刪除保障現任的規定」,經討論後,1983年選舉後援會決定刪除此條文。

黨外編聯會第一任會長林濁水、第二任會長張富忠、第三任會長邱義仁、第四任會長吳乃仁、第五任會長洪奇昌。主要是以新潮流系成員擔任會長,只有第二任會長張富忠屬於前進系統。第三任開始到第五任為止的編聯會幹部,幾乎可說是「新潮流」勢力的延伸。

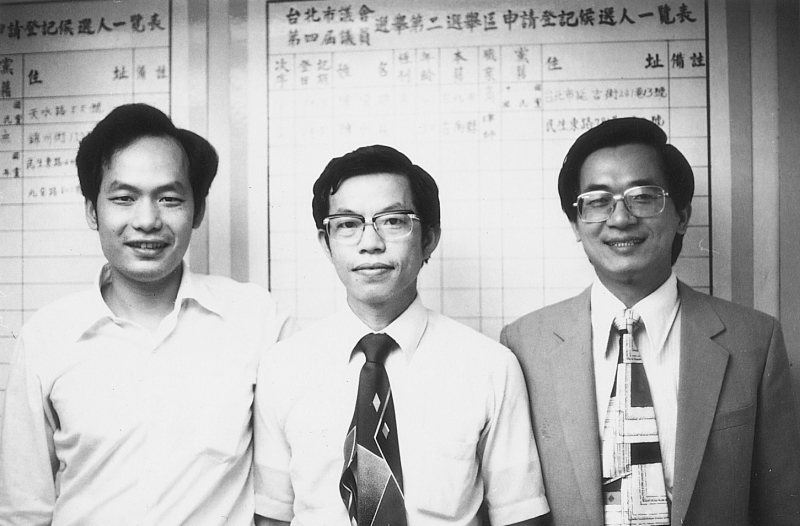

1983年9月9日,林濁水當選「黨外編輯作家聯誼會」第一任會長。左起邱義仁、林濁水、洪奇昌。

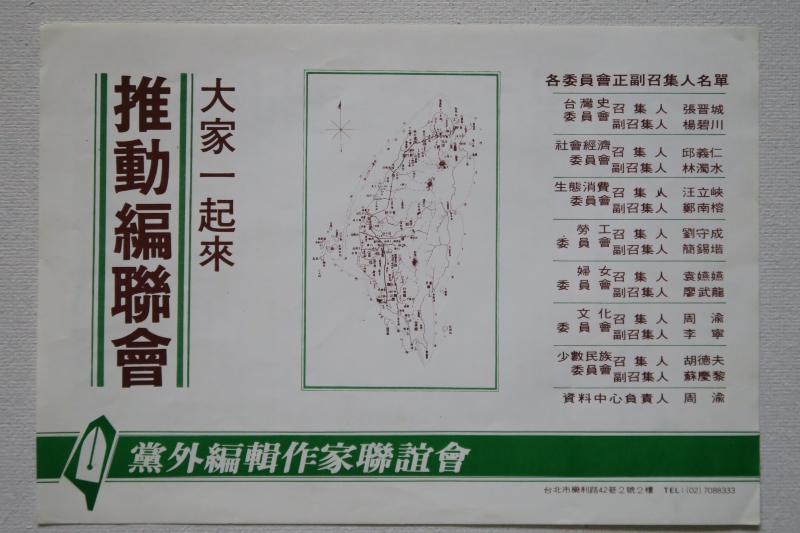

1984年,第二任會長張富忠發行的「黨外編輯作家聯誼會」會訊。

當時的編聯會,有獨派的鄭南榕、楊碧川,也有統派的汪立峽、蘇慶黎,還有外省人周渝、原住民胡德夫,包容性很強。

《新潮流》週刊引爆雞兔問題

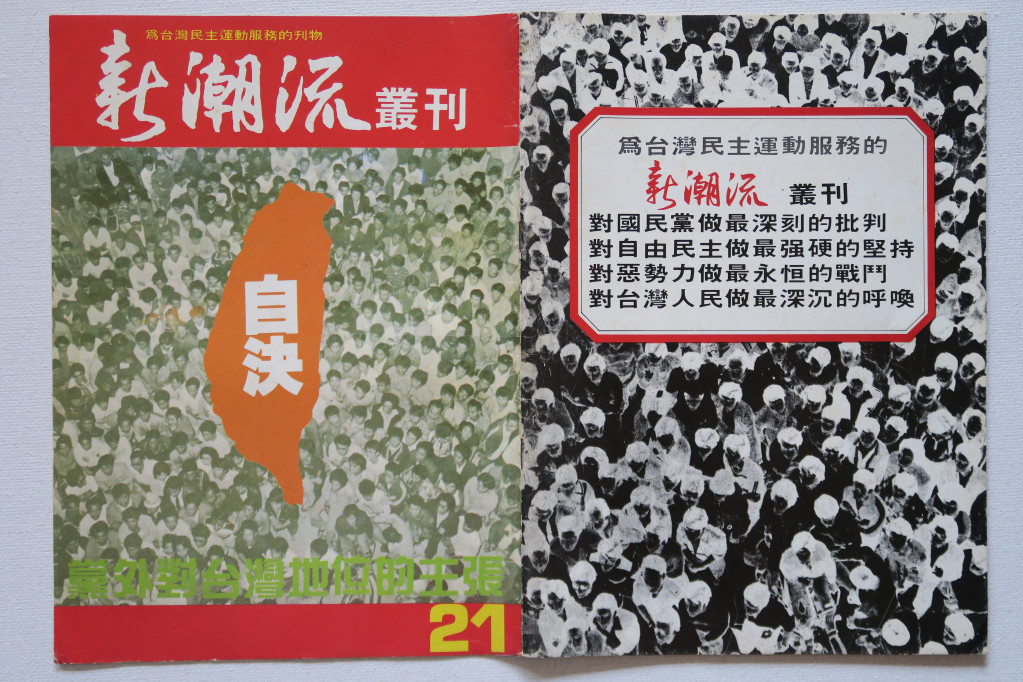

以邱義仁與吳乃仁、洪奇昌為主的黨外新生代,於1984年6月1日創辦《新潮流》雜誌,由吳乃仁擔任發行人,社長為洪奇昌,總編輯為邱義仁。《新潮流》雜誌創刊,自組一個政治性的小團體。封底明白宣示,一本為台灣民主運動服務的叢刊:「對國民黨做最深刻的批判,對自由民主做最強硬的堅持,對惡勢力做最永恆的戰鬥,對台灣人民做最深沉的呼喚。」

《新潮流》開始對黨外運動長久以來以公職人員為主導的路線提出反省。第三任會長邱義仁在《新潮流》第14期刊出兩篇「不合就該分」以及「黨外市議員談雞兔問題」文章,揭開了黨外「雞兔問題」紛爭的序幕,引起公職人員與編聯會的緊張關係,邱義仁也正式確立為黨工的領袖。

以邱義仁與吳乃仁、洪奇昌為主的黨外新生代,於1984年6月1日創辦《新潮流》雜誌。

1984年「黨外公政會」成立

1983年9月成立的「黨外編聯會」,是以新生代黨工為主體,批判力強,只有部份公職人員江鵬堅、謝長廷、陳水扁、林正杰等人加入,在社會印象上,不被視為黨外的主體。但編聯會的組成,卻也刺激黨外公職踏出一步,走向組織化。

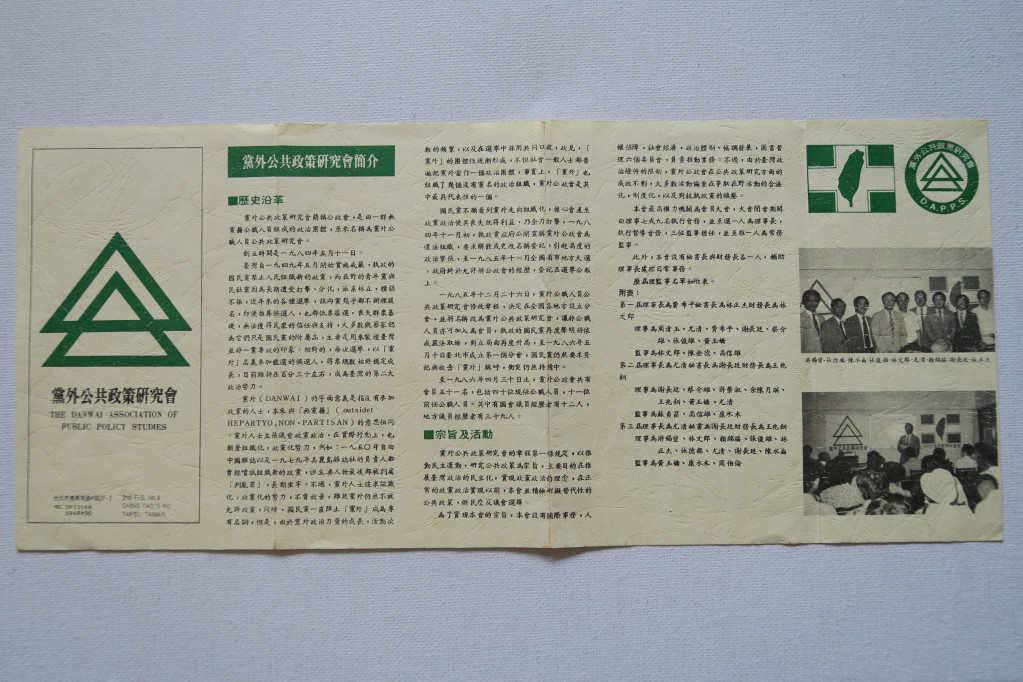

黨外公共政策研究會,簡稱「黨外公政會」,是由黨外公職人員組成的政治團體,原來的名稱是「黨外公職人員公共政策研究會」。成立於1984年5月11日。社會位階高,有群眾基礎。由費希平立委擔任第一任理事長、林正杰擔任秘書長。

國民黨非常不願看到黨外走向組織化,擔心進一步就會成立政黨,乃予全力打擊。1984年11月初,國民黨政府公開宣稱黨外公政會為「違法組織」,要求解散或更改名稱登記,引起高度的政治緊張。

為了突破困境,1984年12月6日,黨外公政會第一屆理事長費希平,致函給當時的國民黨秘書長蔣彥士。此舉隨即引發陳水扁、邱義仁等黨外新生代強烈反彈。兩個多月後,費希平為此黯然下台,宣布退出黨外公政會,改由尤清接任第二屆理事長、謝長廷擔任秘書長。

1985年11月,全台舉辦省市議員及縣市長選舉,國民黨政府終於允許將黨外公政會的經歷登記在選舉公報上。

1985年12月26日,「黨外公職人員公共政策研究會」修改章程,秘書長謝長廷提案設立地方分會,獲理事會通過,決定在全國各地方設立分會,並將名稱改為「黨外公共政策研究會」,讓非公職人員亦可加入為會員。國民黨再度聲明,黨外公政會如設立地方分會,將與有關單位研究,依戒嚴法取締。國民黨和黨外的對立局勢再度升高。

編聯會在第四任會長吳乃仁任內,比較積極與公政會合作,不但共同舉辦「第一屆民主實踐研究班」,並共組「1985年黨外選舉後援會」。他們提出共同口號:「新黨新氣象、自覺救台灣」,組黨和自決,成為選舉的基調。兩會共同訓練組織與幹部人才,歐秀雄設計的黨外旗幟也在這次選舉中明訂。

黨外公政會創會簡介。

編聯會與公政會共同舉辦1985年「第一屆民主實踐研究班」,訓練幹部文宣、組織與演講能力。

1985年12月,黨外人士就打算以「黨外公政會」為基礎組黨,曾秘密串連開了幾次組黨會議,可惜並未成功。這一波組黨工作,在國民黨分化、威脅下,到了1986年2月就失去了動力。

1986年5月10日,國民黨揚言要強力取締黨外公政會時,陶百川、胡佛、楊國樞、李鴻禧等四位學者,具名邀請七位黨外人士與國民黨中央政策會三名副秘書長,在台北市來來大飯店進行首度溝通會議。

同一天,就在黨內外進行溝通的前幾個小時,由陳水扁、黃天福、謝長廷、江鵬堅、周伯倫、顏錦福、周清玉等人籌組的「黨外公政會台北分會」宣布成立,並選出陳水扁擔任理事長。這是黨外公政會第一個分會。

5月17日,黨外公政會台北市第二個分會「首都分會」成立,康寧祥當選為理事長,秘書長林正杰,並提出「民主時間表」及組黨的呼聲,設有「組黨行憲委員會」,由蕭裕珍任召集人。該會率先提出一份民主時間表:「1987成立新黨、1988解嚴行憲、1989全面改選、1990總統直選、1991台海和平」。舉辦促進組黨說明會,向黨禁挑戰。

隨後,黨外公政會如雨後春筍,陸續在全台各地成立十幾個分會,一直到民主進步黨正式成立為止,黨外公政會的任務才算告一段落。

時候到了,讓我們向黨禁宣戰!

1986年7月3日,由傅正教授邀請黨外人士在台北市忠孝東路一段「御龍園」晚餐,餐後就在台北市忠孝東路二段周清玉家裡,問大家敢不敢組黨,大家都說敢。他們每週在周清玉家商討有關組黨細節,不用電話通知,不得缺席,不得洩漏小組的存在,極盡保密防諜之能事。「組黨十人秘密小組」成員是立法委員費希平、江鵬堅、張俊雄,監察委員尤清、國大代表周清玉、台灣省議員游錫堃、台北市議員謝長廷、人權工作者陳菊、學者傅正和黃爾璇。此小組至9月12日前後開了八次會議,完成了組黨前期的準備工作。

編聯會一直在黨外雜誌鼓吹組黨,也密設組黨小組,下設一個六人「組黨工作小組」負責編寫黨綱。1986年9月7日,編聯會在台大校友會館宣布「政綱草案」與1986年黨外助選團設立辦法,提出六項基本主張,包含外交、自由人權、政治、經濟、勞動、農業、教育、文化等共124條黨綱。

公政會與編聯會決定摒除前嫌,衝破黨禁,進行合組政黨的計劃。1986年8月15日,黨外公政會與編聯會聯合,在台北市中山國小舉辦「行憲與組黨說明會」,邀請美國民主黨國際事務協會會長艾特渥到場演講。艾特渥上台致詞,肯定台灣的民主運動。數萬名黨外運動支持者到場聆聽,會中並舉辦「升黨外旗幟儀式」,將群眾對組黨的激情與期待帶到了最高點。

在民進黨組黨前夕,台灣街頭的抗議聲浪,已經風起雲湧勢不可擋了。

組黨,是一場意志的對決,黨外人士冒著生命危險,沒有絲毫退卻,決定在1986年的928教師節,和國民黨正式對決,完成一個四十年來不可能的組黨任務。這一天民進黨正式成立,這是台灣民主運動的成就,也是無數前輩流血流汗換來的成果。

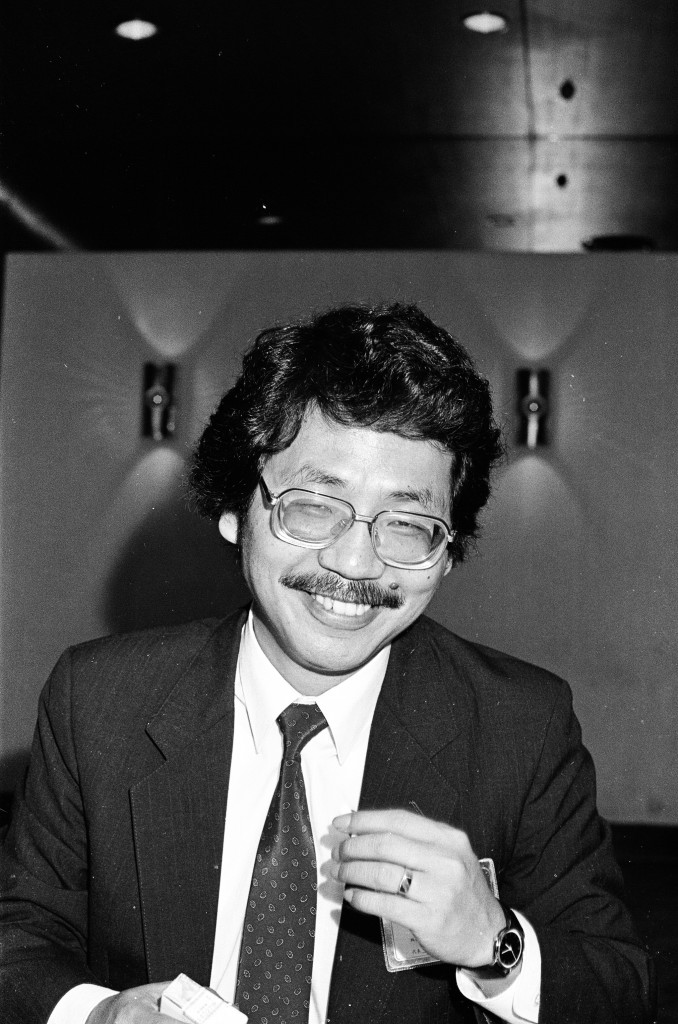

黨外編聯會第四任會長吳乃仁。

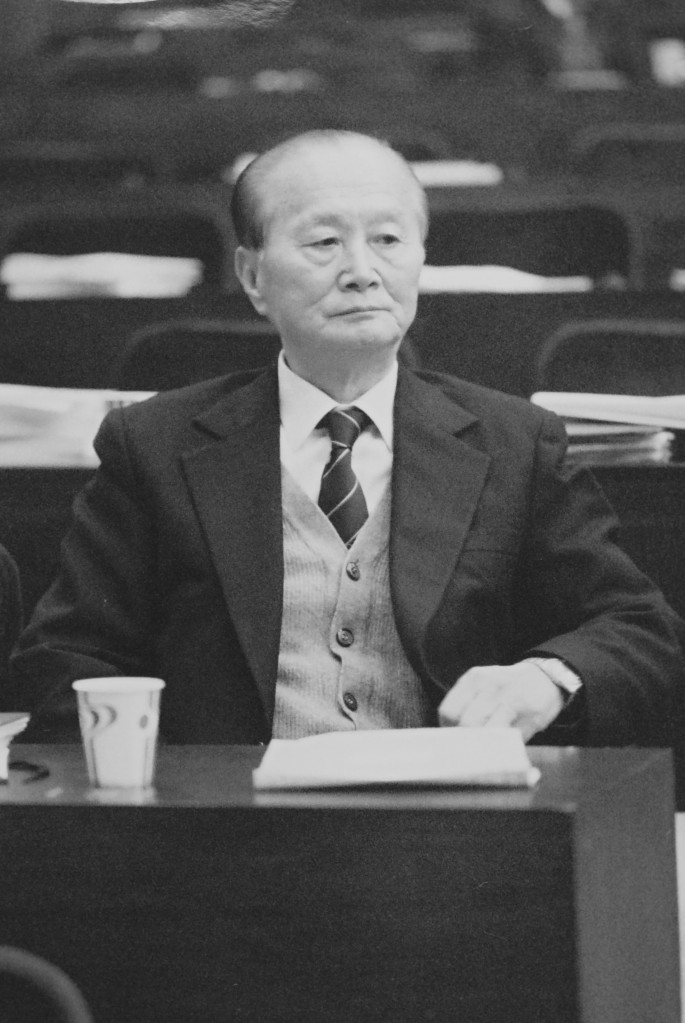

費希平立委擔任黨外公政會第一屆理事長。