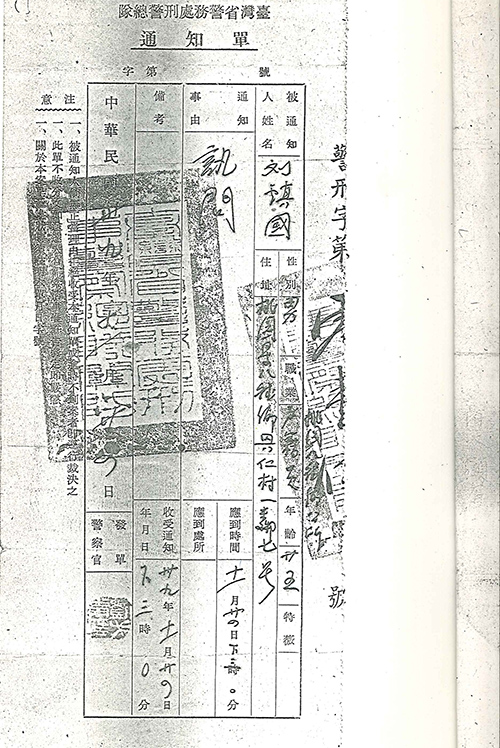

(二二八受難者簡介)劉鎮國 1926-1951年,臺灣桃園八德人。1950年11月24日被捕,以「省工委桃園徐木火等案」1951年8月28日被槍決,同案有:徐木火、鍾水寶,同日遭槍決。另有鍾桃、邱景耀等八德人被判徒刑。判決理由:參加匪黨地下組織與集會。劉鎮國在軍法處看守所時,與家人通信,才得知妻子在1951年5月18日生下一個兒子。劉鎮國在獄中家書中為兒子取名為「志清」,似乎也表白自己:「心志清白」。

表現優異 二哥屢獲郡守獎賞

我是劉登科,一九二八年生,今年八十七歲。父親劉海,他有四個兄弟,大伯獨身,沒結婚;二伯劉彬早逝,他有個最小的兒子劉振源,當國小美術老師,在我二哥劉鎮國被槍殺後,也被抓去關三年;最小的叔叔住高雄,在做豆干。我們都住在八德林本源祭祀公業的土地,阮太祖和阿祖跟林本源有往來關係,所以從我阿祖開始就住八德那裡。我二伯劉彬在二二八那一年過世後,他們那一房就離開八德,搬去臺北,我們父子和小叔都住在八德老家,地址是:八德興仁村中山路,我在八德住到五十歲,從八德鄉公所建設課長退休後,才從八德搬到桃園市住。

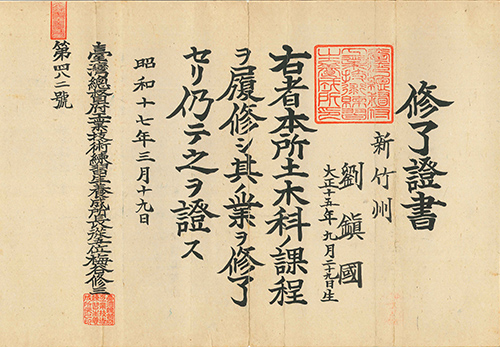

我有八個兄弟、五個姐妹,大哥在開車,二哥很會唸書,就讀國民學校時就會看英文。他讀公學校畢業後,原本有機會考上臺北商業學校,但是家裡沒錢。父親就叫他去唸高等科,然後再去唸臺北工業學校夜間部土木科(即臺灣總督府立臺北工業技術養成所),畢業後就在桃園郡役所服務。當時,二哥有幾次特殊表現,被日本人的郡守獎賞。第一次是他在龜山兔子坑,找出測量的基準點,那是很重要的測點,以前找很久都沒找到,卻讓二哥找到了,因此日本人的郡守獎賞他。第二次則是二哥根據測點,畫出桃園郡十三鄉鎮的原圖,再度獲得郡守賞。

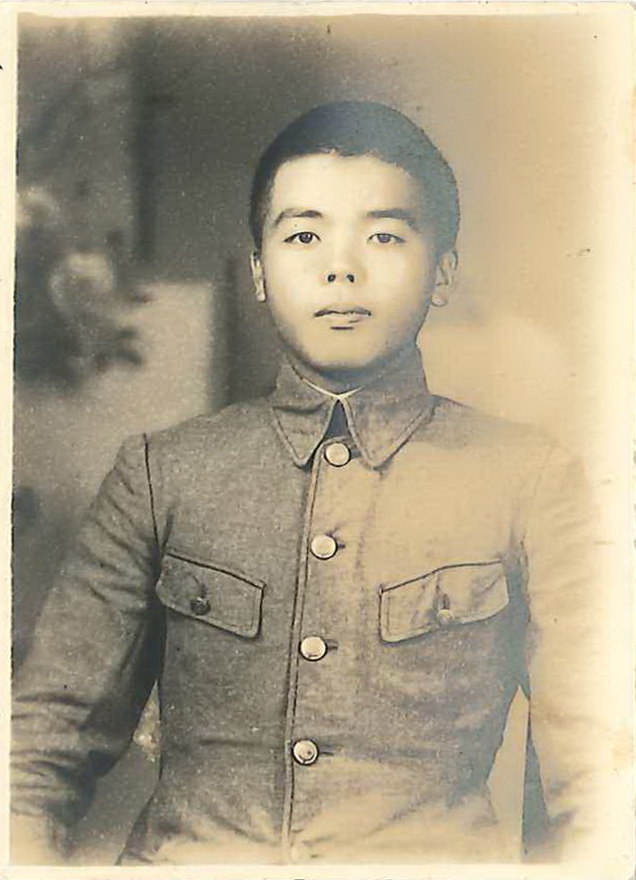

左圖為劉鎮國日治時期的學生照。右圖為劉鎮國於日治時代的畢業證書。(劉志清 提供)

光復後,二哥轉到桃園縣政府建設課,他的課長李家全(原本是土木協會技手),和他意見不合。當時八德鄉長邱創乾,就告訴我父親說,要叫我二哥回來八德鄉公所。一九四六年底,二哥就回來八德老家,在八德鄉公所當民政課員兼代表會書記。一九五○年初,他才結婚,卻在同一年底被捕。

在獄中為兒子命名志清 表清白

二哥在結婚前,都是和我一起睡通鋪,下班回家的飯後,他就是愛看書。父親也認為他是個人才,不會只有在鄉公所的作為和表現而已。日治時代,二哥就熟讀早稻田大學的講義,考上日本士官學校,但是無法去日本就讀。他當兵時,日本軍方給予他日本士官的待遇,不用跟其他士兵一起出操。戰後,日本人走後,他原本想進入臺灣大學讀夜間部,但還是先到政府機關工作,賺錢補貼家用。

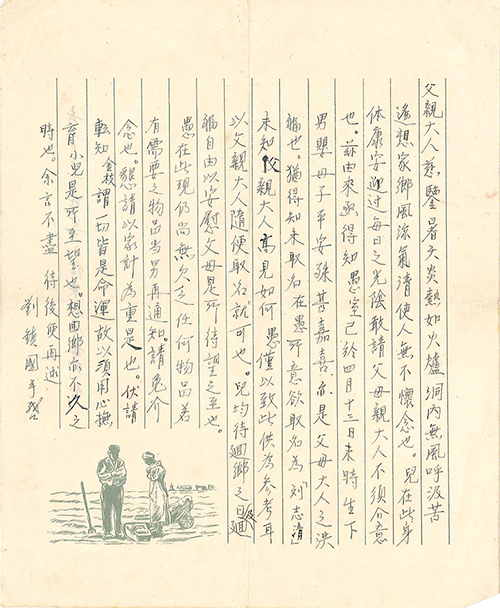

劉鎮國在軍法看守所內得知妻子生下一男嬰,在家書中為見不到面的兒子取名為「劉志清」(見圈點處),似乎也在表達自己心中的「志節清白」。(劉志清 提供)

我小二哥兩歲,十六歲才考入臺北工業學校建築科夜間部。日本時代,因為戰爭,教我們的日本老師,雖然年齡較大,但他們愛惜人才,上課認真,沒有放暑假,那時我的成績很好。畢業後,老師馬上介紹我去當日本海軍施設部製圖員,相當於日本軍屬的身分。

關於二哥的遇害,家人都覺得很冤枉。他可能有接觸、閱讀共產黨書籍和思想。我見過二哥曾和徐木火,一起坐在八德鄉霄裡的圳溝仔埕,我只見過那一次,也沒見到其他人和他們在一起。一九五○年十一月,二哥就被抓走,那時他才結婚半年多,他的孩子志清,還在妻子的肚子裡,二哥也沒見過自己的兒子。家人也不知二哥被抓去哪裡了。

後來,知道二哥被關在軍法處看守所,他曾寫信回家給爸爸,也為兒子取名:「志清」。他在信中一直認為自己是清白的,很快就可以回家,沒想到還是被判死刑。他被槍殺那一晚,我還單身未婚,在鄉公所值夜班。那是夏天夜晚,天氣很熱,又沒風,我將辦公室的窗戶拆下,半夜十二點多才睡。我夢到有人要殺我,又聽到叫我名字:「登科、登科、…」睡夢中,我驚醒,急忙跳出窗外,窗外並沒有人也沒有事,才查覺是一場惡夢。再睡不到五分鐘,就接到臺北堂哥劉振祿(劉振源的四哥)的電話,那已經是清晨五點了。電話裡,堂哥說:「你的二哥劉鎮國已經被槍殺了!」我不敢馬上告訴父親。只是先告訴大哥,和大哥商量後,才告訴父親。父親雖然很傷心,但是很堅強,他本來是連屍體也不要,只叫我帶把剪刀去,將二哥的指甲、頭髮剪下後帶回,其餘遺體就交給醫院,做醫學教學解剖用。

借錢幫二哥收屍 火化帶回桃園

我和大哥,先到桃園鎮和平路舅舅開的逢春中醫診所,找舅舅借兩千元,再上臺北的殯儀館認屍。到了臺北市中山北路石橋頭,找到殯儀館,要為二哥認屍時,卻遭到許多的刁難。他們先問我們有沒帶身分證,領屍要錢,解開二哥槍決時被綁的繩索,也要錢。到了下午二點,我和大哥被帶到陳屍窟,看到今天才槍決的三具屍體。我一眼就認出二哥的屍體,他被五花大綁,胸前還有寫著他姓名的布條。我先用帶去的剪刀,剪掉他手上和身上的綁繩,也看到他身上的槍痕。二哥是由背後開的一槍,打中心臟,一槍斃命。我也幫另外兩具屍體,剪斷被綁的繩索,發現徐木火也是一槍斃命,還有一位鍾水寶則是身中兩槍。我去為二哥買乾淨的衣褲、運動鞋,幫他更衣,再安排火化,我不捨沒帶回二哥的屍骨,決定不聽父親的原先計畫,只剪下二哥的毛髮、指甲回去。我留在殯儀館,等候二哥的屍體火化,讓大哥先回桃園,他白天還要去桃園客運上班,當客運公司的巡視員。

劉鎮國被捕的訊問通知單,臺灣省警務處刑警總隊通知應於民國39年11月24日下午3點報到。(劉志清 提供)

認屍那一天,正好陳果夫也在那家殯儀館出殯,有很多外省的黨國大員都去送行。有一位外省男子,似乎懂得面相,他看了我二哥容貌後,告訴我說:「令兄雙眉相連,有天才樣,但相不好。」

次日早上九點,二哥的屍體火化完成,那時,在臺北的堂哥劉振祿、劉振明也都趕來關心和幫忙。我拾骨後,放進骨灰罐,然後由我自己揹著去搭火車回到桃園,再從桃園乘客運車回八德家裡。那趟為二哥認領屍體、換穿新衣褲、鞋襪,還有火化,大約花費一千七、八百元,向舅舅借的二千元,回家後只剩一、二百元。大約花掉我半年的薪水。

母親憂傷過世 由我照顧二哥小孩

母親看到二哥的骨灰回家後,整個人就昏倒下去,二嫂抱著幾個月大的志清哭泣。堅強的父親,交代我在老家屋後,為二哥砌磚做暫厝,他也叫我拿錢去還舅舅。母親在二哥被槍殺後,整個人就軟下來,既不會說話,也聽不見。舅舅曾拿珍珠粉給她吃,雖然皮膚變年輕,但是沒好轉。她去臺北中心診所的西醫看病,那裡的醫師都來自臺大醫院,但他們診斷說:母親的腦部乾了。二哥死後三年,母親在五十九歲時病逝,我們將母親和她最心疼的二哥葬在一起。

志清出生後,身體不是很好,因此冬天常在祖母肚子上睡覺。後來,祖母過世後,他母親帶了一陣子,帶他到她工作的臺中去住。但多數時間,志清都在八德和阿公、叔叔一起住。大家都很心疼他,幾個叔叔常帶他在樹下乘涼,陪他玩,常給他零用錢。他和我一起睡時,有一次我探他口袋裡的零用錢很多,我告訴他:「你的錢快比阿叔還多了。」但是,每次看到他,想到二哥無法陪伴他的唯一兒子,還是忍不住又拿零用錢給他。

志清頭腦很好,很像他爸爸,功課很好。八德國校的男老師謝新梅曾向我說:「志清讀書很厲害,上課時,老師叫別的學生背書時,他在書上畫武俠漫畫。老師突然叫他接著背書,他都能接著背下去…」。他的記憶力很好,說過一遍、或看過一次,志清就記起來,老師時常誇讚他。

父親報紙剪洞 老蔣被丟垃圾桶

父親身體原本健康,但在二哥和母親相繼離去後,變得很鬱卒,只有小志清是他的安慰。二哥受難的事,我不敢跟志清說,但我聽過父親告訴志清,他的爸爸是因政治思想不容於政府,而被槍殺。漸漸地,親友不敢往來,父親也更孤獨,警察經常來查戶口。有一件事情很奇怪,我家在經銷報紙,家裡有很多報紙,但是自己看的報紙,常常被剪洞,原來被剪的都是蔣介石的照片,尤其是光輝的十月。後來我才發現,蔣介石的照片,都是爸爸剪的,他不想看他的照片,因此,被剪下的蔣介石照片,都被他丟棄在廁所的垃圾桶裡。

父親八十一歲那一年,得到食道癌,給醫生看過後,醫生用日語跟他說:「回家去,不用手術。」父親的精神一直很好,但兩個月後,他很平靜地過世了。

志清去臺北市唸臺北商校、政大時,平時都住我六弟文和家,他在臺北開貿易公司,也很照顧志清。在臺北念書或在外地當兵時,每遇放假日時,志清就回八德老家,和我們一起住。

警察每月查戶口 不勝其擾

我在一九七七年從八德鄉公所建設課長退休,因為有建築師資格,我和朋友合作,投入房地產事業,蓋了一些房子。記得,志清第一次上班,是到大溪地政事務所報到,上班前,我就請他大溪地政事務所的全體同事吃飯,希望大家好好照顧他,反正那時我在做建築,手頭也比較寬鬆,讓他的工作能一路順遂,這也是我對二哥和父母親的交代。

退休後,我從八德搬到桃園住,但是每個月警察都來查戶口。一直到有一天派出所主管蔡義猛來找我,我們一直都很熟悉,我告訴他:二哥的事都那麼久了,還在查戶口,實在不勝其擾。果然,他回去後,就不再有警察來戶口調查,不久就解嚴了。

【編按】二二八之後清鄉、白色恐怖漫長期間,桃園縣有將近四百位政治受難者。文化工作者曹欽榮和陳銘城等人受桃園縣政府委託,完成政治受難者和家屬的口述訪問,在日前出版《重生與愛》。本報取得授權轉載,讓大家對當年的受難歷史,有進一步的暸解。

另參考︰2008年「臺灣民間真相與和解促進會採訪計畫」。

錄音轉文字稿:陳淑玲

文字稿整理:陳銘城

修稿:劉登科、陳銘城、曹欽榮

(本文摘自《重生與愛:桃園縣人權歷史口述歷史文集》,桃園縣政府文化局出版。欲購此書請電洽03-332-2592分機8403邱小姐。)

相關文章:【重生與愛】系列五 戰地歸來 七年牢災 ― 邱景耀訪談紀錄(上)