19世紀,正當英國著手染指中國之際,美國也躍躍欲試,高唱門戶開放,希望能分享中國沿海通商口岸,不能說沒有垂涎。

黑船艦隊,撞開千年古國的門戶

1846年,美國與英國解決奧勒岡領地的爭執,又在1848年從墨西哥手中取得加州,轉而把焦點轉向太平洋的彼岸。1852年,美國總統菲爾莫爾(Millard Fillmore)訓令培理(Matthew C. Perry)將軍跟日本建交,表面上的理由是保護美國船隻觸礁獲救的船員、以及建立補給站,真正的意圖是美國打算在太平洋大展身手。

培理的艦隊在1853年抵達江戶(東京)外海,幕府不知所措,輿論則有「開國」與「攘夷」兩派。開國派以所謂的「蘭學」學者為主,相信鎖國政策已經失效,不如吸收西方的知識及武器以自保,因此主張在國力尚不足以自恃之前,暫且不要跟強權開戰,不妨委曲求全開放通商口岸。

攘夷派則以武士居多,認為中國在鴉片戰爭之所以落敗,主要是因為西方文化及宗教的污染,而非他們的船堅砲利,因此堅持武力抗爭,以免開放所帶來政治及文化禍害。

培理將軍在1853年夏天正式提出開港要求,揚言來春返回。培理果真在次年又來叩關,這回,艦隊已由四艘倍增為八艘,幕府內部經過激辯後決定讓步,簽訂了《神奈川和約》,開放下田(在關東的靜岡縣)及函館(在北海道)兩個通商口岸。培理在簽完條約後躊躇滿志地表示,:「無疑,日本人跟中國人一樣,很會模仿、調適、以及相當順服。根據這些民族性,或許可比較容易引入外國的習俗,甚至於帶入高尚的原則及高等的文明生活」。

一家烤肉三家香,英國、俄羅斯、及荷蘭如法炮製。幕府原本還慶幸開放的範圍不大,沒想到西方強權得寸進尺,要求更多的讓步。帶頭的是美國首任領事哈里斯(Townsend Harris)軟硬兼施,勸說幕府好好跟美國談判,免得其他強權武力相向,有點像鴇母跟龜公在演雙簧,逼迫弱女自脫衣服、免得討皮痛。

哈里斯特別指出,英法聯軍已經兵臨中國,隨時可以掉頭逼日本簽訂商業條約。1858年,日本終於跟美國簽訂城下盟《日米修好通商條約》,日本被迫開放江戶、神戶、長崎、新潟、橫濱,海關置於國際宰制,關稅被壓到最低,又強加治外法權。

明治維新,讓日本躋身列強之林

不久,英國、法國、荷蘭、俄羅斯簽訂相仿的通商條約。儘管日本並未割讓任何領土,這些不平等條約卻嚴重侵犯國家主權,把日本置於近似殖民地的地位。終究,外交屈辱促成幕府崩解,無意中徹底改變了日本人的世界觀,也就是西方知識的擷取,進而帶動明治維新。透過政治改革及工業化,日本展開現代民族國家的建構,並在十九世紀末開始揚眉吐氣。

日本先在1894年打敗中國,接著又在1905年擊潰俄羅斯。美國總統老羅斯福刮目相看:「這是世界前所未見的大事,連特拉法加海戰(英國重擊法西聯合艦隊)都不能比擬,當捷報傳來,連我自己都不敢置信!不過,當接二連三接獲訊息,我高興得簡直變成日本人了,根本無法辦公!我當天跟賓客分享日本海的戰事,因為這將左右日本帝國的命運。」樂不可支的老羅斯福受託斡旋,日本與俄羅斯簽訂《朴次茅斯和約》(1905)。

其實,日本自從1902年與英國結盟以後,美國保持樂觀其成的態度,並透過一系列的協定,承認日本在東北亞的地位,特別是默許日本在1905年將朝鮮納為保護國。這時候,強權在東亞各擁勢力範圍:英國擁有長江流域及南中國、法國掌握中南半島、德國控制山東半島、俄羅斯及日本瓜分東北亞、美國殖民菲律賓。

不久,一次大戰破壞東亞的均勢平衡,日本趁機以英日同盟佔領德國在中國(山東)及南太平洋的領土(加羅林群島、馬里亞納群島、馬紹爾群島、帛琉、雅浦島),西方強權自顧不暇。

日本在1915年向中國提出《二十一條要求》,引起美國強烈反彈,埋下日後兩國翻臉的種子。只不過,美、日之間的齟齬可以溯自移民法規。1905年,加州議會決議要求聯邦政府限制日本移民,白紙黑字稱日本移民為「不道德、動輒爭吵、只要微薄的工資」。次年,舊金山市政府刻意設置學校給日本、朝鮮及中國小孩,儼然是種族隔離。終究,美方廢除法規,而日方也同意自我設限日勞前往美國本土,日本人自尊受損,認為美國不願意平起平坐。

這時,雙方已經隱隱約約察覺彼此在太平洋的利益衝突,而軍方特別注意到未來可能在軍備上的競爭。針對日本的「二十一條要求」,美國堅持中國門戶開放、反對日本覬覦。威爾遜高唱民族自決、主權完整,誓言「不容日本欺凌中國」,儼然是中國的保護者。只不過,在巴黎和會上,對於日本要求《凡爾賽和約》納入種族平等條款,美國與英國不敢支持,日本代表團終於體會,西方強權絕對不會接納自己。

美日矛盾,擴大衝突為太平洋戰爭

終究,儘管美國對於日本開始戒慎小心,卻因為擔心日本拒絕加入國際聯盟,因此同意將日本對於山東半島的需索放入《凡爾賽和約》。在美國的推動下,英日同盟擴張為「四強條約」(1921)以及「九國公約」(1922),日本搖身一變為強權。特別是在《華盛頓海軍條約》中,英國、美國、日本的戰艦比例設為5:5:3。日本心滿意足,相信從此可以跟美國好好做生意。羅斯福總統在1923年表示:「往前看,兩國委實沒有任何對抗彼此的理由」。

只不過,美國國會在1924年通過《日本人排除法》,打臉自己的總統。日本人不滿美國背信棄義,國務卿休斯相當沮喪,認為華盛頓海軍會議的努力付諸流水。在經濟大恐慌期間,日本的對外貿易日益衰退,親西方的政府並未獲得英、美挹注,而倫敦海軍會議(1930)更被反對黨視為出賣國家利益,關東軍日益騷動,最後在1931年吞噬滿洲、扶植滿洲國,全盤推翻與西方合作的政策,同時跟美國、俄羅斯及中國作戰。

1937年,日本藉蘆溝橋事件入侵中國,美國則全力強化在太平洋的海軍部署。1940年,日本海軍判定美軍會在1942年稱霸太平洋,此後必須轉而取得荷蘭在印尼的油源。在這樣的背景下,日本在1940年與德國、義大利簽訂《三國同盟條約》,希望孤立美國、嚇阻兵戎,順手接收西方在東南亞的殖民地。

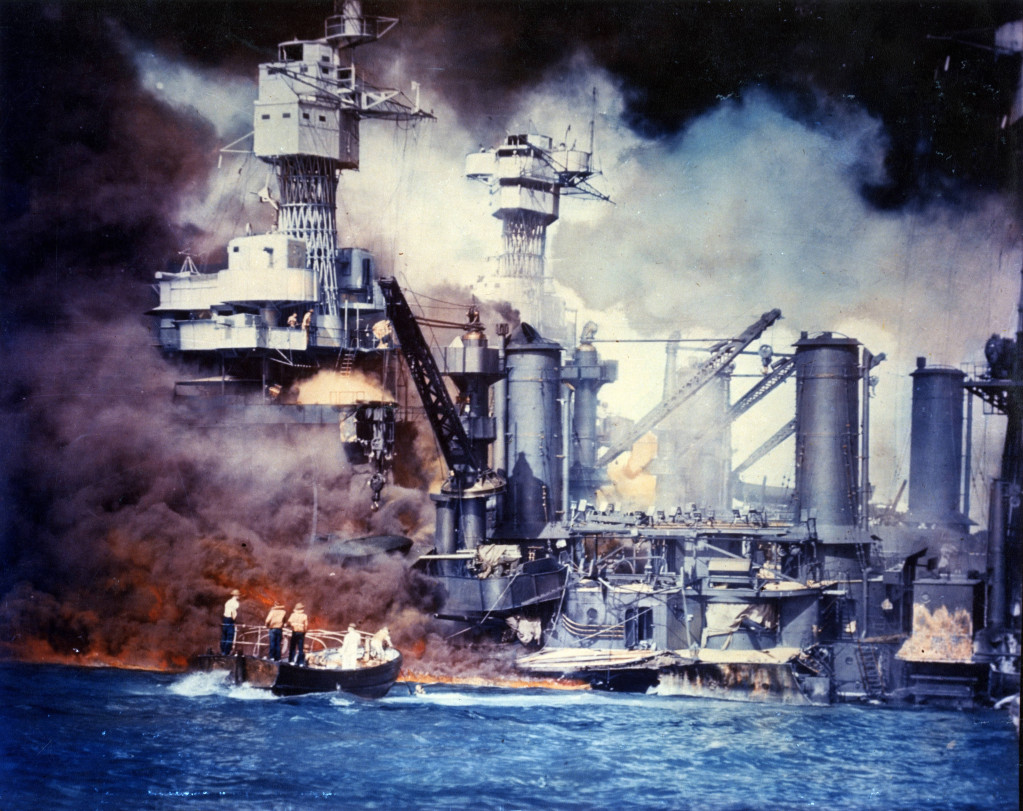

美國總統羅斯福強烈反彈,禁止鋼鐵、原油輸日,並要求日本撤出中國;日本則認為此舉不啻把自己當作二等國家,相信不入虎穴、焉得虎子。由於儲油捉襟見肘,而美國海軍日益壯大,日本決定孤注一擲,終於在1941年發動珍珠港奇襲,太平洋戰爭自此揭開序幕。

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。