一樣的歷冬時節,這種溫度、這種氣候…..讓我不禁想起一個老阿媽。初始在台北就業的幾年,在林口那濕冷沁骨的氣候,這位外面認識的阿媽總會跟我打電話聊天。他關心我的就業、關心我有沒有女友、關心我以後要走哪條路,總之,他就是關心我及我的一切,末了總會喊話式的鼓舞我的意志,最後小結地說:「你真像那個郭琇琮,每次看到你就會常常想起他……他真是一個完全付出的人阿!」

確實,在昔日台北的當時,他給人溫情與溫暖,除了家教式的關心外,他給人難以言宣的了解式同理,同理式了解。

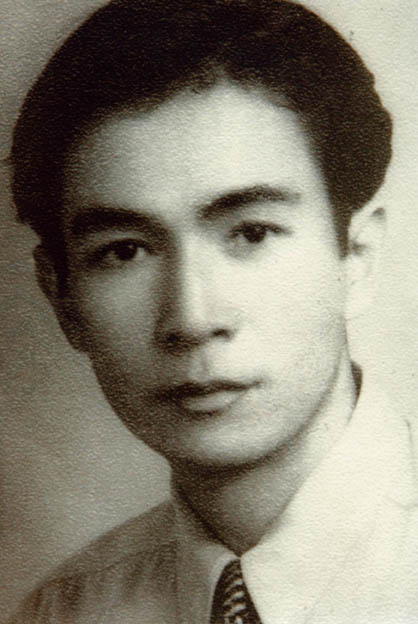

「台灣史懷哲」郭琇琮的愛人同志

郭琇琮醫師沒有「同案」的許強醫師名氣大,聲名響,光許強醫師對於後輩的造就,與許強的老師---前台北帝大教授澤田藤一郎曾譽之為「亞洲第一個有可能得到諾貝爾醫學獎的人。與許強醫師「同梯」,身為學弟的郭琇琮醫師不免需要「謙虛」。 不過,曾有人稱郭琇琮為台灣史懷哲,顧名思義,他是很值得人認識跟知道的一個理想主義者。而我,就是透過他的同志愛人林至潔女士(我都叫他: 阿媽)的眼睛來認識他們這對患難夫妻。

很多的歷史檔案在記述郭秀琮醫師與阿媽。阿媽有完整的故事在專家許雪姬手上,我衷心期待阿媽採訪的完成與出版,這網站上簡介如下:

「林至潔女士,原名林雪嬌,現為財團法人戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會董事。在近年的白色恐怖平反運動中,林女士一直扮演重要的催生角色;本所對林女士的口述歷史訪談,對二二八以來的白色恐怖歷史,應能增進更為完整的瞭解,供學界研究參考。本計畫由許雪姬所長負責,訪談工作分三部份進行,分別為︰『五○年代白色恐怖平反促進會』、『美好的世紀』、『女囚犯的告白』目前,已完成兩個部份的訪談工作,第三部份則擇期再做。」

阿媽曾跟我他最完整與信任的東西都在許教授手上,等時機到了就會出版,時間一數他跟我講這話也八九年過了,不知道阿媽在美國跟著他的兒子小郭醫師過的還好嗎?

親愛的阿媽,你一定過得很好吧!

打開記憶的盒子

阿媽每當講起他那個「笨笨」的丈夫,眼神總會飄向遠方,喃喃地說起他戴那高等學校特有的白線帽時,著實帥氣迷人,仕紳階級出身的郭醫師總愛講社會平等、公平正義,他希望可以盡力幫助窮困的人,作到最後連自己命都沒有了,唉! 長嘆一聲的他總會說命運弄人,不過他還是會堅強地走下去。

阿媽每每在等我車到之前總會眼顧四方,巡迴警戒著,上車後關上車門,總會下意識的喘口氣,然後笑開心的跟我說你開車吧,我最近甚麼事情有錢了,我請你吃icecream,你不用客氣喔!

心想,這個比我阿媽年紀還大的老阿媽怎會有孩童般的天真與散漫,散漫中又帶有一絲苟全於世的週詳。甚少開啟別人記憶盒子的我深深清楚打開別人的回憶有時是不人道,甚至是帶有一絲痛苦的苦澀,我等著,等著阿媽願意告訴我這些、那些的生命故事,在確定我是一個無害且溫善的人之後,我相信他會承擔一些回憶的痛苦而把這記憶該有的良性價值轉送給我,在他反覆地確認與確定之後….

那緊緻密閉的窗戶

跟阿媽相約多數是在台北光復南路義美商家的附近。有次與他相約,他請我們夫婦兩人一起去他住的地方坐坐,當時他東西收拾的差不多,準備要去美國找兒子依親。阿媽坐下來就說:「黃醫師,很不好意思,雖然我們這麼熟,但是看你帶太太來我才請你上來坐,我是古早人,請見諒! 」那時候真覺得這個阿媽是「老古錐」! 環顧屋內,最讓我好奇是他的每一扇窗子都是紅色紙密密的封起來,連廁所的窗戶也是。

突然我想起曾讀過類似這樣的情節,而真實所見心中仍然生起一絲同情。末了我們離開時,看他桌上僅留一套《龍瑛宗全集》,想起了雅好文學的阿媽告訴我的…..

台灣第一才子呂赫若

說起台灣第一才子這個稱號。耳邊依舊響起阿媽說當初把呂赫若冠上這個稱號,台灣有許多文人雅士非常的不服氣,因為文人好名且沒有人願意當台灣第二才子。但我想起阿媽說的:「呂赫若當初在中山堂開演唱會時可是萬人空巷,我們一群中山女高的學生可是擠滿了整個廳堂,呂赫若長的英俊,又會唱歌又會寫小說、文章,日後進行武裝革命死於深山中,唉!我先生郭琇琮沒有留下任何東西,每次我在想郭琇琮時,就會讀呂赫若的小說。」讀著讀著阿媽竟真的翻譯起呂赫若小說,爾後還由INK出版《呂赫若小說全集》。阿媽每每得意的說他不是用直譯的,而是用意譯,比如以日文沒有「大門不出,二門不邁」這話,但漢文非常典雅,想了很久,他決定還是用意譯的方式。即使現在有許多專家對於該文本的翻譯有諸多意見,但曾用心感受、細讀一兩篇的我仍舊喜歡阿媽的譯本,因為他有臨場感、有深度、有感情、有尖叫聲。翻閱這版本時彷彿我也坐在昔日中山堂中,聽著一群中山女高的粉絲高聲回應、安可安可阿………

那一代人的思想歸屬問題

那一代人,面臨歧視台灣的日人殖民政權離去,又充滿期待地迎接祖國政權來台,之後面臨一連串的不公義事件,爾後國府遷台造成龐大的人口擠壓與負載。那一代人面臨的思想問題著實混亂,追溯他們的思想歸屬亦顯困難重重。但從阿媽的言談具有相當的參考價值。

記憶本是主觀且易誤植的,事後諸葛亮的回憶,或是從事後去尋找當初行動的意義更是比比皆是。阿媽曾三番兩次的強調當時他們兩人只有讀過《論群眾運動》一書,其他思想性的書籍一本都沒讀過,與其說信仰甚麼主義或思想,不如說他們是反抗社會的不公不義,對抗當時台灣的腐敗政權。套上甚麼主義或是思想是過頭了,這拔劍而起的動作足足是快過思想的穿透許多許多。回顧郭琇琮與林至潔一生的腳蹤與歷史脈絡,這樣的解釋是符合一致性的。

歷史之鑰也許是如此簡單到令人們不能接受。常常事後諸葛亮的我們可以接受簡單的救贖或救恩嗎?