遠東音樂社應運而生

1955年「空中交響樂團」(Symphony of the Air)在美國國務院文化交流節目項下,由指揮家約翰笙博士(Dr. Thor Johnson, 1913-1975)率領,巡迴亞洲演出,台灣為其演出行程之一站。這個當年聲望高居交響樂團「至尊」地位的樂團來訪,立刻就突顯了台灣音樂水準、環境落後的窘境;沒有音樂經紀制度、沒有經紀機構(公司)、經紀人,沒有人能夠承辦這項演出業務! 攸關國家顏面,再困難的問題也要解決。昔日台灣在威權獨裁體制下,政府好辦事。空中交響樂團的演奏會,就由蔣夫人(宋美齡)領導的「中華婦女反共抗俄聯合會」(簡稱「婦聯會」)主辦。音樂會就在蔣夫人授權,婦聯會一聲令下,動員政府機構與民間人士,以及美國新聞處官員的協助,通力合作順利的舉辦了這場極具台灣音樂史意義,對台灣樂教推展產生重大深遠影響的音樂會。(詳閲1月8日本專欄〈空中交響樂團臨台獻演〉文)

戰爭造成了人類的悲慘與痛苦,終戰後,促使各國人民與人民之間的瞭解、相互理解與關懷以促進友誼,因而蔚為潮流,國與國之間的藝術文化交流活動,日益頻繁。台灣政府與音樂界迫在眉睫,燃眉之急的是繼空中交響樂團之後,美國國務院文化交流節目項下,將陸續有許多音樂藝術節目,源源而來台灣演出;法國也傳來有所謂的「文化使節」、「音樂大使」之類藝術的節目推出;德國方面也有「哥德學院」安排的藝術節目。在台灣欠缺音樂經紀機構,急需建立的狀況下,政府與民間熱心藝術文化人士,終於醖釀產生了台灣有史以來第一家音樂藝術經紀公司「遠東音樂社」。 盱衡當時的台灣,政府掌權者和音樂界人士,咸認為「黨政關係」極為良好(這在蔣家威權統治時代,是事業有成必備的要件),經營業務與音樂家、樂團旅行巡迥演出有所關聯的旅遊業,雖非音樂科班出身,卻酷嗜音樂,有極高鑒賞力,又留學音樂先進國,對德國的音樂演藝事業有所認知瞭解的江良規博士,是為台灣開創音樂藝術經紀事業的最佳人選。之前,他就有邀請主辦國際著名的「白雪溜冰團」來台演出、協助空中交響樂團演出成功的經驗。於是在音樂同好,交情匪淺的戴粹倫教授等音樂界人士建議下,江良規博士展開了籌備工作;江博士撥出他所經營的「遠東旅行社」部分辦公桌與人員,負責音樂會的事務。民國47年2月1日,台灣史上第一家音樂藝術經紀機構「遠東音樂社」(FAR EASTERN ARTISTS MANAGEMENT)正式宣告成立,開始業務營運。

為慶祝「遠東音樂社」成立,特別在2月20日起,一連四天舉辦四場音樂會,計有:美國著名男中音瓦菲爾德(William WARFIELD)演唱二場、法國小提琴家傅尼爾(Jean FOURNIER)、美國鋼琴家哈羅德·康(Harold CONE)各演奏一埸。

事實上「遠東音樂社」在正式掛牌成立的籌備階段,就以「遠東旅行社」(FAR EASTERN TRAVEL SERVICE)名義,承辦過六項九埸鼓起台灣音樂熱潮,極具音樂史意義的重要音樂會了。

I. 大提琴泰斗 彼雅蒂歌爾斯基 (Gregor PIATIGORSKY,1903 -1976)演奏會。

美國國務院文化交流節目,1956年10月3日晚八時假台北市國際學舍演奏一場。安可(Encore)時,一曲丁尼庫(Grigoras Dinicu,1889-1949)的「霍拉斷奏曲」(Hora Staccato)其超絶技巧出神入化的演奏,令全場聽眾瞠目結舌,嘆為觀止。返美後談及亞洲樂旅,在台北的演出時,大師丟出一句令當時的台北人感觸良深的話:「我在倉庫裏演奏!」。

II. 美國女高音 史蒂蓓兒(Eleanor STEBER)獨唱會。

大都會歌劇院女高音。1957年赴日演唱順道來台,3月23日演唱一埸。

III. 旅美世界著名男中-低音(Bass-Baritone)斯義桂演唱會。

1957年8月20日,蜚聲世界歌唱家斯義桂,接受教育部長張其昀頒贈中華民國史上第一枚藝術金章。在夫人李蕙芳鋼琴伴奏下,舉行五場演唱會。其中二埸由教育部主辦,招待外賓與各界首長。23、25、31日晚八時在台北市中山堂演出三場,屬營業性質,由遠東音樂社主辦。

IV.「世紀之音」瑪麗安·安德森(Marian ANDERSON)演唱會。

被指揮泰斗托斯卡尼尼讚美:「妳的歌,真是百年難得一聆」 的美國女低音,1957年在美國國務院文化交流項下巡㢠亞洲演出,10月1日晚假台北市中山堂演唱,風靡全台。

V. 義大利男高音 殷芬天諾(Luigi INFANTINO)演唱會。

1957年11月28日、12月3日在台北市國際學舍演唱二場,由安吉羅·坎坡里(Angelo CAMPORI)鋼琴伴奏。這是台灣史上第一位義大利歌唱家來台演唱,轟動全台。第二次來台演出(1964年10月3日在台北中山堂)由李富美教授伴奏,同台演出。

Vl.美國豎琴家 維多(Edward VITO)& 長笛家 羅拉(Arthur LORA)聯合演奏會。

1957年12月7日在台北中山堂演出一場;倆位演奏家都是空中交響樂團的首席團員。

此外,於1957年1月也舉辦了三場轟動一時的「舊金山芭蕾舞團」演出,以及戴粹倫、戴珏英父女和鄧昌國等國內小提琴名家的演奏會。

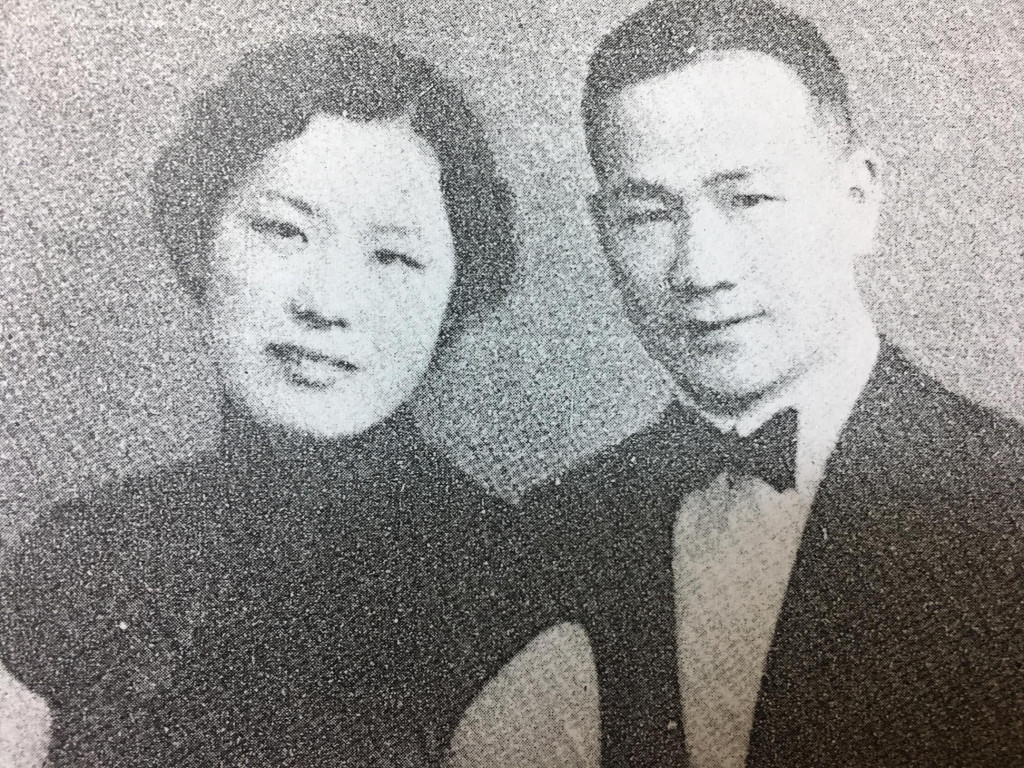

「遠東音樂社」創辦人——江良規博士

1914年4月1日生於浙江省奉化縣。原本因爲學業優異,獲保送國立中央大學農學院,因同學之鼓勵,並鑒及國民體羸,有「東亞病夫」恥名,興起「強身強國」理念,乃毅然改變心意,考進體育系。畢業後赴德國深造,獲萊比錫大學博士學位。

江良規與蔣介石同鄉,有良好的關係,也曾在蔣介石兼掌中央大學校長時,任總務長,原本有輝煌的仕途。但江良規志不在此,終生奉獻體育,致力體育教育,體育學理及著作,建立臺灣的體育制度、規劃各類的體育活動及全國性組織、體育建設(如:三軍球場之興建、台北市體育埸之設立、台中體專等學校之創校)均為江博士,籌備完成。

他也出任全國體育協會總幹事,多年來總理全國體育事務,諸如體壇制度化、全國性各類運動組織、體育考制⋯等,莫不為其一手所規劃。

推動體育事務的同時,也畢生服務教育界;曾任湖南藍田國立師範學院、中央大學、國立臺灣師範大學等校教授、系主任。有關體育之著作甚豐,如:《體育學原理新論》《運動生理學》⋯等著作,普獲讚譽,於體育學理與著作論述方面,迄今仍無出其右者。

「寓澄明心智於強健體魄,方為健康人。」是江良規博士的信念。酷愛音樂,服膺蘇格拉底(Socrates,469-399 B.C.)體育與音樂合一哲理,不只教學生,並且躬親力行。1950年代台灣樂壇一遍荒蕪,因時勢所趨,國家社會之需,江博士挺身而出,在資訊極端貧乏情況下,逐步摸索,從無到有為台灣建構演藝經紀制度,創立史上第一家音樂藝術經紀機構「遠東音樂社」;促進文化交流,開啟音樂視窗,提高音樂水準,充實了國民文化生活,提升生活品質,樂教推展厥功甚偉。

江博士一生集教育工作、體育與音樂推廣,以及旅遊事業企業經營於一身,雖是能者,卻也因為多勞,終致積勞成疾。1965年江良規博士病情日趨嚴重,家人希望他摒棄所有工作,專心養病,乃辭去全國體協總幹事職務,把遠東音樂社全部業務與股權,交卸贈送給常常從旁幫忙參與音樂會事務的後輩張繼高。江良規博士於1967年7月8日病逝台北宏恩醫院,享年54歲。

遠東音樂社繼承接棒者——張繼高

張繼高受贈,於1965年9月1日接手,開始經營遠東音樂社,直到1983年6月辦完「維也納兒童合唱團」的音樂會後,就宣告自演藝經紀事業退休,並結束經營演藝經紀事業26年的「遠東音樂社」之業務。

媒體人 張繼高。圖/陳義雄提供

根據資深音樂家叢書《張繼高一無心插柳柳成蔭》一書(黃秀慧撰文,時報文化出版)記載,張繼高出身新聞界,1949年6月隨國民政府撤退來到台灣,因舉目無親,借住在中央社一位上司在台南的家中。

1950年12月,任台灣新生報高雄分社記者,採訪路線是跑高雄港務局、海關及海軍區。工作之餘,向高雄美國新聞處借來一本兩千多頁的英文音樂大辭典,作為自修的依據,埋首苦讀,佐以貝多芬、莫札特、蕭邦、布拉姆斯等大音樂家的唱片,培養出日後對音樂的深厚喜愛。

1957年辭去新生報南部版工作,遷居台北,轉任香港時報台北辦事處記者,開始以筆名「吳心柳」為中央日報寫「樂府春秋」專欄、為聯合報寫「樂林廣記」專欄。

1958年主持中廣「空中音樂廳」節目。二年後赴香港,任香港時報副總編輯。1962年任「徴信新聞」(中國時報前身)駐香港特派員。

1963年張繼高由香港返台,離開報界進入中廣公司任節目部主任一職。

接掌遠東音樂社之後,陸續創辦了《音樂與音響》、《音響技術》(後改名為《高傳真視聽》)二雜誌,成立「樂友書房」出版社。 1983年結束「遠東音樂社」的業務。台灣史上第一家,最重要要的音樂藝術經紀機構走入歷史。

中央日報「樂府春秋」專欄及聯合報「樂林廣記」專欄。圖/陳義雄提供

荒誕不經的總統褒揚令

當遠東音樂社歇業,張繼高宣告自音樂藝術經紀事業退休(回歸本業,位居媒體界要津)時,教育部(當時尙未成立文化部)特別隆重的予以表揚;電視台除新聞報導之外,還製作特別節目播出。報紙更是長篇累牘,齊聲讚美頌揚這位台灣史上第一家音樂經紀機構「遠東音樂社」的「創辦人」。1995年6月21日病逝時,更獲得總統褒揚令,備極哀榮。

在歌功頌德、眾讚歌聲中,欲迷失了音樂史實;真正拓荒開闢台灣音樂藝術經紀事業之路、建立制度,創立第一家經紀機構「遠東音樂社」的江良規博士,長久以來,因為音樂文史工作者的失責,媒體未善盡社會公器之職責,沒有做到應有的公正報導與公評,致使其人與事蹟、貢獻被人遺忘;而出身媒體,受到江良規恩惠、照顧、接棒的繼承者張繼高,不只沒有釐清事實,竟然還以「創辦者」自居,導致社會國家認知錯誤,反倒成了衆所皆知的「創辦人」。總統褒揚令更是荒謬,竟然也昧於史實,在褒揚令中明確書明「張繼高創立遠東音樂社,開台灣音樂評論之先河」,可謂荒誔不經至極!

尋回錯失的音樂史實

一般歌功頌德奉承文章有違事實,失真誤差,尚可等閒視之,攸關史實的政府文件、傳記,則須嚴予檢視推定。

國立傳統藝術中心策劃,時報文化企業公司出版,黃秀慧撰文的傳記《張繼高—無心插柳柳成蔭》書中(p.025-026),有這樣的記載:

⋯「空中交響樂團⋯到台灣來演奏,當時的台北居然沒有一個民間機構能夠承辦,結果還是由政府單位⋯把活動辦成。當時一位經營遠東旅行社的企業家江良規,因通洋務與人脈廣,陸續以旅行社名義承辦了之後的幾埸音樂活動。⋯對音樂充滿了飢渴熱愛的聽眾反應熱烈⋯顯示出民眾對精神饗宴的熱烈需求。

在這樣的背景下,與江良規相熟又有遠見的張繼高便提出了開辦一家音樂經理機構的建議,江良規欣然接納。於是台灣第一家音樂機構「遠東音樂社」便在1958年2月1日正式成立了。兩人合股,江良規負責資金財務的調度,張繼高則是決定音樂單,慎選節目和負責宣傳⋯。」

依據此摘錄文造假錯誤的記載,逐一釐正於下:

I. 空中交響樂團臨台獻演的詳細正確情況,本專欄1月8日己詳述,不再重述。

II. 提議開辦音樂經理機構者,不是張繼高,而是同樣留學歐洲,交情匪淺的戴粹倫教授(昔日台灣音樂界的龍頭,身兼最高音樂學府師大音樂系主任與中華民國音樂學會理事長二要職)。提議開辦的時間點也不是1958年,而是空中交響樂團演出後不久。

III. 出生河北省天津的張繼高,1949年6月隨同國民政府來台就一直居住在高雄,任職新生報南部版記者。江良規則是浙江奉化縣人,播遷來台即定居台北市。1950年代,交通建設落後,臺灣南北交通,主要靠燒碳趨動速度緩慢的老式火車,北高一趟要花去一整個白天。來自中國二個遠距離不同的地方,不同的行業,不同的社會地位,分居台灣南北兩端,兩地交通極度不便,要相識己難,如何「相熟」?實則江、張二人認識是在1957年張繼高轉任「香港時報」台北辦事處記者,遷居台北之後。江良規頗讚賞張繼高撰寫的音樂會報導文,邀晏而相識。在獲悉張繼高家庭生活清苦之情,一向有「篤友誼,尙道德,自動接濟朋儔緩急之需」(註1)美德的江良規,慨然提供在廈門街的房屋免費供張繼高一家人居住,與其得意弟子湯銘新(註2)為隣。而遠東音樂社早在籌備階段的1956年就己開始舉辦音樂會了。

IV. 黨政關係良好,社會地位崇高,江良規擅用人脈,與相關政府機構溝通恊調,取法先進國家,終於為台灣建立起音樂藝術經紀制度的初胚,雖非完美,仍待改善,卻己依法可循,乃結束籌備階段,於1958年2月1日在「遠東旅行社」原址,另外掛牌,正式成立「遠東音樂社」。

V. 從以「遠東旅行社」的名義舉辦音樂會,到正式以「遠東音樂社」正名營運,都是相同的地點,相同的辦公室與相同的人員執行業務,一切順利。江良規事業有成,財力雄厚,即無須増資,又何需邀約家庭經濟不寬裕,受到江良規資助、照顧(註3)的初識後生小輩合股?

VI.傳記《張繼高》作者黃秀慧以「一位經營遠東旅行社的企業家」、「因為通洋務與人脈廣」來形容江良規,似乎有意在顯示江良規只是不懂音樂的生意人形象,來合理化江良規「負責資金財務的調度」,張繼高則是「決定音樂單,慎選節目和負責宣傳」。 實則江良規雖非音樂科班出身,卻是音樂熱愛者,有極為深厚的音樂學識和高超的鑑賞力,在中央大學求學時代,就被推舉擔任該校音樂系合唱團指揮。畢業後在音樂的先進國家德國留學,在音樂演藝(Performing Arts)方面,較之國內樂人見多識廣。識者皆知,江良規博士音樂造詣較之張繼高,只高不低。更何況結褵德京柏林的愛妻周崇淑是一位音樂家,與張彩湘、張彩賢兄弟並列為早年師大音樂系著名鋼琴教授。女兒江輔庭則是傑出的鋼琴家,曾在戴粹倫教授指揮「省交」(今「國立台灣交響樂團」)協奏下,演奏貝多芬的第四鋼琴協奏曲。 音樂人才、財力兩不缺,1956年就已經開始順利舉辦了轟動全國的音樂會,何需在二年後接納受到照顧者的建議,與之合股?

VII. 與「遠東音樂社」掛牌正式成立的同一天出版的《音樂雜誌》第四期(發行人:桂華岳,社長:蕭曉夢,主編:錢愛其)有一篇「為紀念遠東音樂社成立」的報導(p.30全頁),全篇無一字提及張繼高,更無所謂兩人合股之報導。張繼高與江良規合股創立遠東音樂社之說,全是 造假事實,攬功掠美,皆為昔日熱心協助江良規博士辦理音樂會事務的親友、學生一致嚴辭譴責、駁斥!

VIII. 黃秀慧撰文《張繼高》書31頁:「在遠東音樂社草創初期,維持並不容易,辦公室就設在台北市懷寧街遠東旅行社樓上⋯」的記載是錯誤的。 1950年代以前,臺灣沒有音樂藝術經紀這一行業,因此遠東音樂社不被認為是一種能夠營利的企業。因而草創時期為了節省人力與財力,只能寄生於「遠東旅行社」,地址並非「懷寧街」而是「開封街87號」;遠東音樂社成立的開幕四場音樂會節目單上,皆有明確註明(參閲圖片1)。後因旅行社業務發展擴大,原址不敷使用而遷移到懷寧街36號,寄生的遠東音樂社,當然也隨之遷移。

IX.「音樂雜誌」創刊於1958年10月15日。之前,為預告雜誌創刊,配合斯義桂的演唱會,特別出版一本「斯義桂先生回國演唱特刊」,除介紹斯義桂在國際樂壇的成就、演唱會樂曲簡介,也有記者會現場的描述;全場記者會只有斯義桂與江良規兩人幽默的對話,沒有張繼高的存在。斯義桂告訴記者他是「回國看看多年睽違的老朋友」,老朋友江良規成了他的經理人。回國接受教育部頒授藝術金章、舉行演唱會,全是江良規促成經辦的。這顯示了江良規不只是「通洋務,人脈廣,經營旅行社的企業家」,他也是《「雅好音樂,雅愛聲樂之學」》(註4),與音樂家為友,高雅品味,社會地位崇高的人。他不只「負責資金財務的調度」,也是「決定音樂單,慎選節目和負責宣傳者」。整個過程獨獨不見張繼高,沒有任何江張合股的報導。

神 化 • 神 話

《張繼高》書,「神奇的音樂魔力」項下(p.28-29)有如此記載:

⋯1960年「波士頓交響樂團」來台演出時,國民大會正在中山堂開會,張繼高居中協調,居然使國民大會休會三天,讓出中山堂的場地;美國「空中交響樂團」來台在三軍球場演出時,他也有辦法勞動治安單位在總統府旁的博愛特區管制交通,禁止車輛通行,以免車聲干擾了演奏。⋯⋯

這些都是浮誇不實的記載,駁詰如下:

I. 空中交響樂團在三軍球場演奏當晚,總統府與三軍球場周邊,的確有嚴格的交通管制。其實不勞負責演出音樂專業事務的戴粹倫教授和美國新聞處官員Lin Arison的事先提醒建議交通管制,治安單位也會自動實施嚴格的交通管制,因為在那獨裁威權統治戒嚴下,三軍球場內有蔣介石、宋美齡、衆多政府官員和許多外國使節在場聆賞演出,為了安全考量,情治單位、特勤人員,早就在音樂會之前做好萬全的音樂會場安全檢查與嚴格的周邊交通管制了,還須要當時尚遠居高雄,屈身報紙地方版記者的張繼高遠道來台北去說服促成嗎?

II.1960年,波士頓交響樂團在美國國務院文化交流節目項下,來亞洲巡演。這個樂團要訪台演出傳聞己久,一度因為此間感到接待這樣一個擁有115位團員的龐大樂團,甚為困難,無人敢於負責主辦。因此波士頓交響樂團放棄臺灣行程,先到韓國、日本演出。可是卻在此時,韓國發生政變、暴動,人民要推翻李承晚總統。因為動亂戒嚴而無法接納波士頓交響樂團演出,該樂團遂又與曾主辦空中交響樂團的婦聯會接洽。蔣夫人立即接受,由婦聯會與美國新聞處聯合承辦,委託遠東音樂社代辦下,於4月29、30日晚八時在台北中山堂演奏二埸;其中一場為婦聯會慈善募款義演。 在中山堂舉行音樂會並不是很困難的事,民國35年10月馬思聰、47年7月保加利亞籍的Peter Nicoloff都曾在中山堂指揮「省交」演出。何況在蔣家威權獨裁統治下,蔣夫人授權婦聯會,一聲令下,不要説國民大會休會三天,就是休會百天也沒什麼問題,還須要借助那時無論是在新聞界、政治界,或是社會地位都不是很高的張繼高去居中協調休會三天嗎?更何況,1960年已經任職副總編輯的張繼高,波士頓交響樂團來台演出時,他人在臺灣嗎?

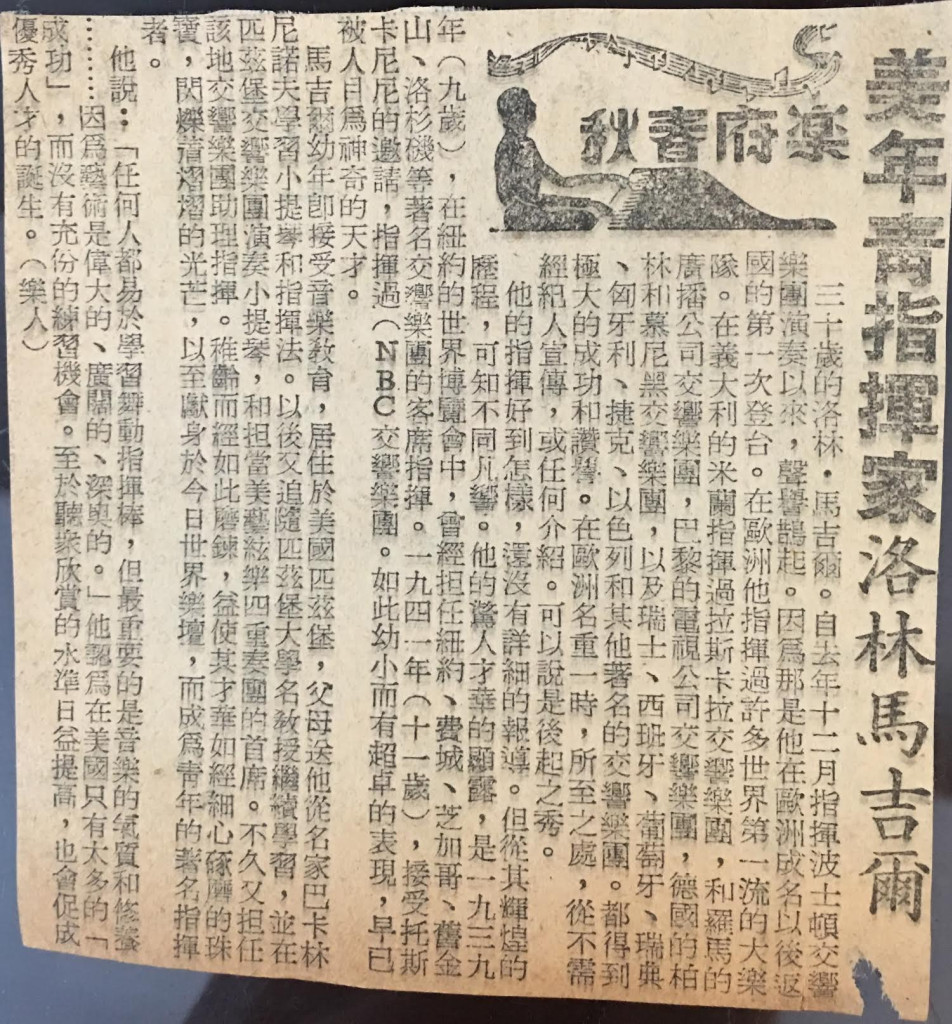

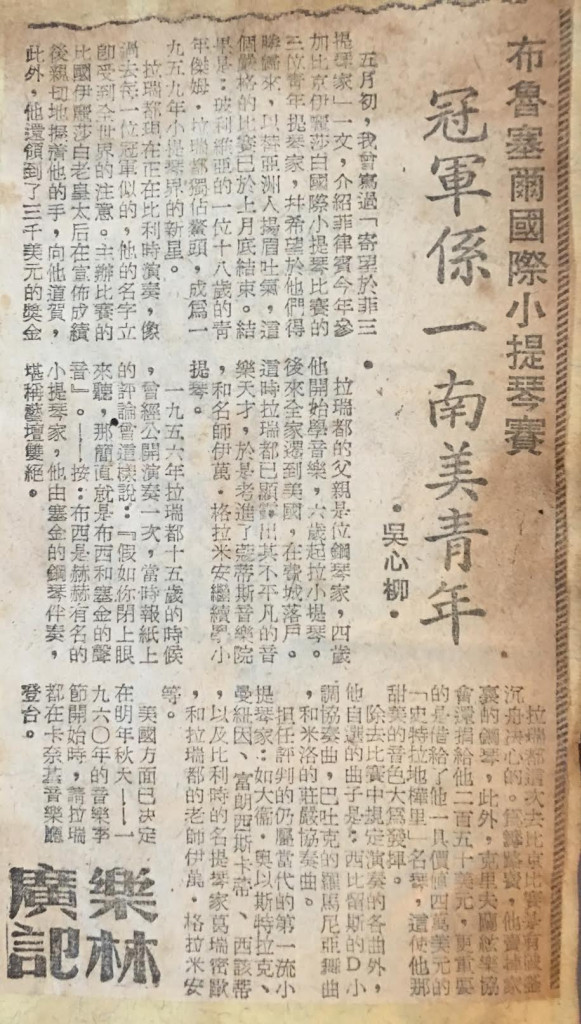

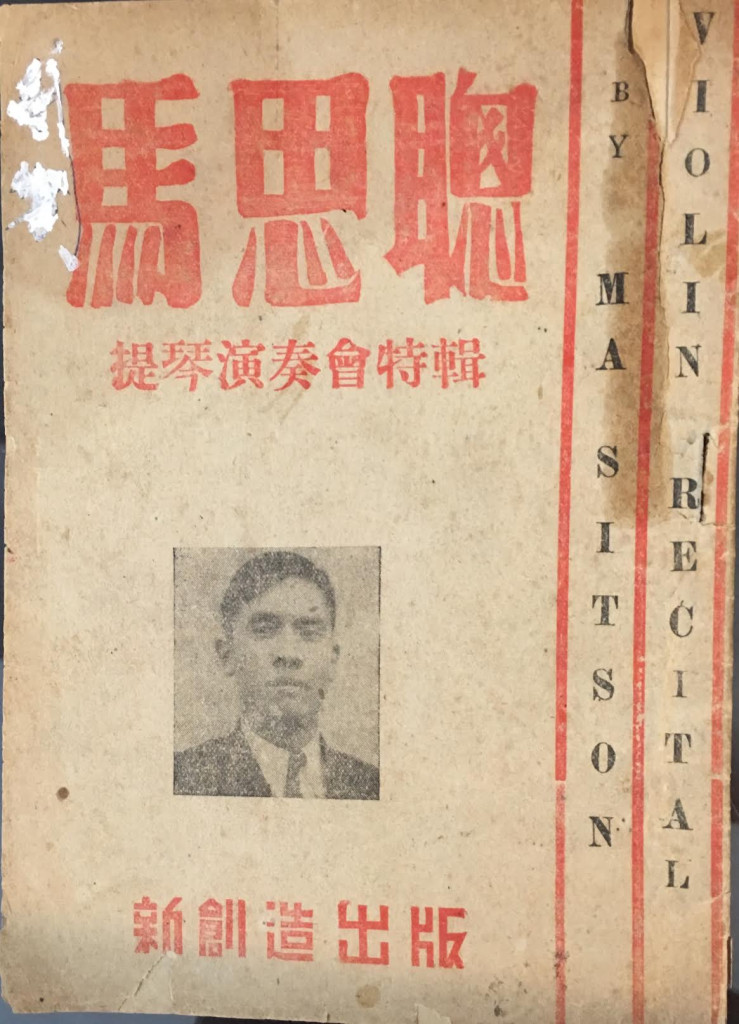

III.該書記載1957年張繼高由高雄遷居台北後,開始為中央日報寫「樂府春秋」專欄,為聯合報寫「樂林廣記」專欄,是「開臺灣音樂評論之先河」(p.118),也是很離譜的錯誤、胡說!因為他在這二個小方塊的專欄,只是提供一些音樂資訊(例如:「布魯塞爾國際小提琴賽冠軍系一南美青年」、「美年青指揮家洛林馬吉爾」)與音樂家小故事(如:「蕭邦之死」、「舒曼與克拉拉」),以及一般音樂常識(如:「漫談喝采」、「交響詩」⋯)而已,少有評論。如說音樂評論,就近而言,和張繼高一様幫忙江良規辦理音樂會事務的彭虹星(註5),早在張繼高遷居台北之前,就己在當時的大華晚報任職,專欄寫音樂評論文章了。更早的1946年,新創造出版社出版的《馬思聰提琴演奏會特輯》書中就有「從提琴到作曲」等八篇音樂評論文章。開台灣音樂評論之先河者,絶非張繼高。說張繼高「開台灣音樂評論之先河」簡直是侮辱了許許多多的台灣音樂先賢!!!

圖/陳義雄提供

上述《張繼高》書中的記載,率皆依據張繼高生前的口述或執筆文所撰寫,黃秀慧女士照單全收,未做好查證的工作,因此造假、錯誤之處極多。非關音樂之誤(例如:徐蚌會戰張繼高前往採訪,「認識了當時的裝甲兵司令蔣緯國先生,兩人成為好友」即是錯誤,當時的裝甲兵司令是徐庭瑤)我們可以不管,音樂史實必須嚴格釐正。尋回錯失的台灣音樂史是嚴正刻不容緩的事。

註1:摘自《江良規博士紀念集》。

註2:師大體育研究所教授,昔日著名的籃球教練。江良規博士最虔誠的得意門生,幫助辦理音樂會事務的得力助手。

註3:江良規與余紀忠為中央大學同學,與聯合報王惕吾是好友。因江良規「人脈廣」之助,張繼高得以在媒體界迅速高升。

註4:摘自江良規博士紀念集p.104 斯義桂「江良規先生哀辭」文。

註5:彭虹星畢業於政工幹校音樂系。任職大華晚報,以撰寫音樂評論文章,與高雄劉星,並列為「南北雙星」而聞名於樂界。他是較張繼高早,長期幫助江良規辦理音樂會事務者。

*感謝【謬思客古典樂刊】前編輯 張雅鈴小姐 協助求證訪問江良規博士的門生故舊。

專欄、專文等屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場