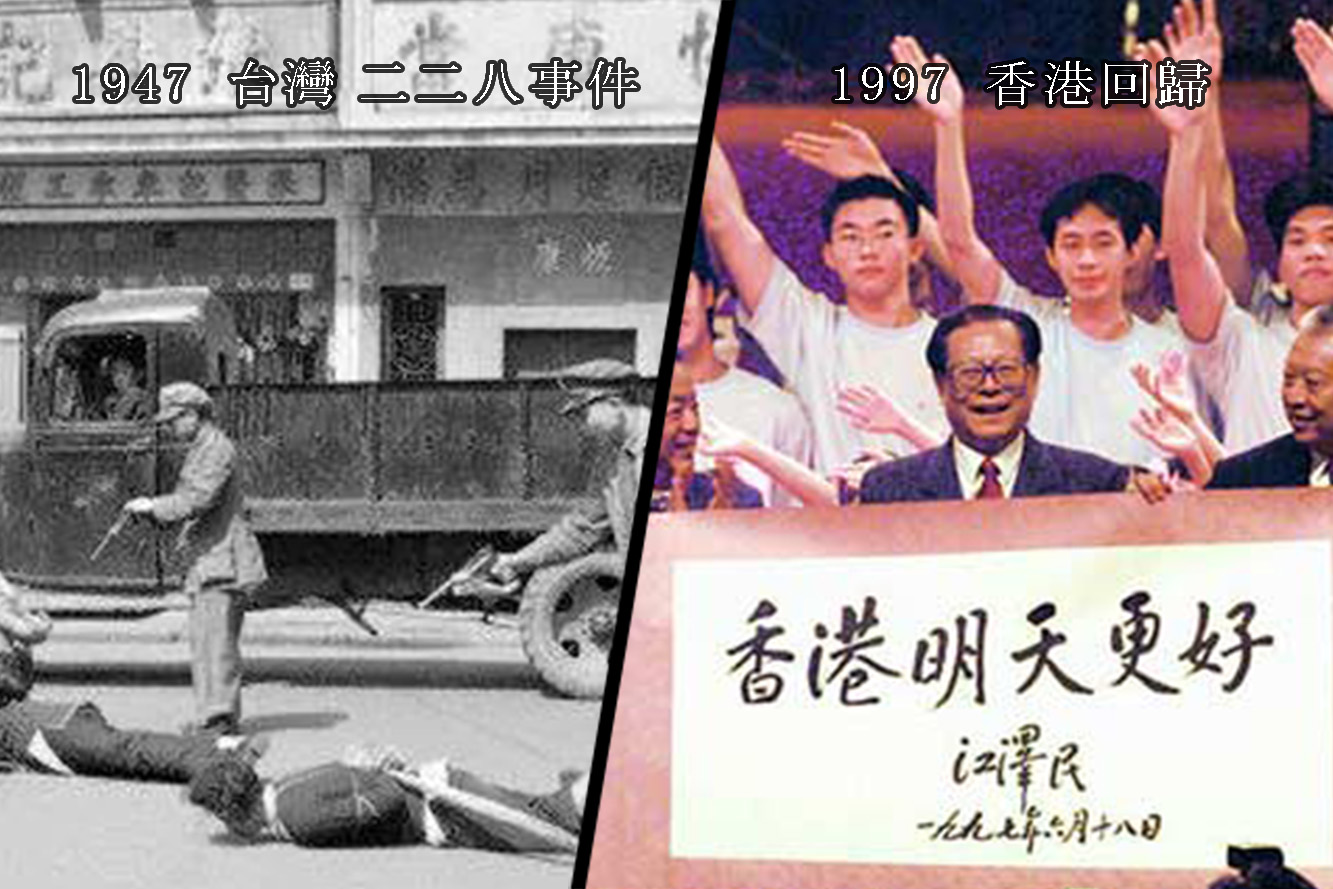

曾任職於中國的史學家楊逸舟,在1970年於東京出版的《二‧二八民變》中說:「約一年半前,陳儀長官及多數的外省人如何受到島民各界的熱烈歡迎,記憶猶新。一年後,變成反大陸人的感情,終至發展成二‧二八的暴動。到底是錯在誰呢?是台灣人的錯嗎?『公有物變成接收員的私有物,台灣人以同胞解放者的名義原諒他;手續曖昧,台灣人以祖國方式來承認他;住進日本人家屋的台灣人被祖國同胞趕走時,便柔順地退出房子;排隊乘車時,被途中插隊,也默不吭聲;排隊買票或乘車的習慣,被嘲笑為日本奴化教育的結果,台灣人也認為可能有道理。……』台灣人一讓再讓,一忍再忍,直到極限,才一齊反彈起來。」

鏡頭切換到香港。香港在1997年回到「祖國」的懷抱,初期,香港人並不像台灣人一樣立刻感受到上述來自「祖國」的「溫暖」。不過,近年來香港開放中國人自由行,讓港人享受到了中國式的文明。中國人不排隊、隨地便溺、甚至在地鐵大便等等,更引發了中國與香港網友在網路上的大戰。港中衝突凸顯了香港與中國是兩個不同的世界,中國網友更在4月下旬對香港文明宣戰:五一路過香港尿尿大戰。

由於雙非生育、開發與生態保護爭議、限奶限購、民主自由、香港特首直選與自由行等重大衝突,導致香港人普遍對中國人強烈反感,香港人更以「強國人」、「蝗蟲」等用詞反諷或批評中國人。其中,大批中國自由行遊客在香港的囂張傲慢以及「不文明」舉動,一再激化中港矛盾,也使得港府自由行政策備受爭議。這也迫使香港特首梁振英在5月26日主動提出減少20%中國訪港自由行遊客人數的計畫,試圖淡化衝突、避免香港資源的耗費。

對於中國的不滿,在香港年輕人身上尤其明顯。香港藝人杜汶澤這兩年來在網路上的發言,幾乎是反應香港年輕人對中國的不滿。杜汶澤常發言批評中國政權,去年聲援71遊行,指不懂事、無知識的人才會說遊行、示威會搞亂香港,他認為遊行不是搞亂香港,而是保護香港。今年台灣太陽花學運時,杜汶澤又力挺學運。三月下旬,「愛國愛港」組織呼籲香港向杜汶澤代言的「大快活」連鎖快餐店投訴,聲言如不撤換此反中亂港代言人,將號召親友杯葛「大快活」。如今,又傳出他遭到香港演藝圈「自我審查」而封殺,所以離開香港。雖然香港媒體又報導,杜汶澤只是暫時去「外遊」,但杜汶澤現象所代表的就是台灣、香港與中國三角關係的轉變。

早年香港的左右鬥爭凸顯了中華民國派與中華人民共和國派在香港的較量,不過,中華民國派明顯居上風,例如,台灣足球代表隊在1950、1960年代縱橫亞洲時,所謂的「中華民國」足球代表隊根本就是香港足球代表隊。以前香港的東方日報支持中華民國,美國版的香港星島日報在過去也都以「中華民國」做為紀元年。

1990年代與2000年代,香港人普遍厭惡台獨、反對台獨。對於台獨議題,有越來越多的港人在這兩年突然開始同情台獨;其中,港大今年3月的民調更顯示,18-29歲受訪者中有58%的年輕人支持台獨;因為,他們終於見識到所謂的「祖國」是怎麼一回事,也理解台灣人為何不想與這種國家在一起。有港人對此民調表示:「以人民質素來講,直情兩個星球。」

是的,當「祖國」來了,我們才會發現,原來我們和「祖國」根本不是同一國。