日本國與臺灣和中國一衣帶水,以東海相望,人種風土文化相近,德川幕府開國江戶,與民休息,政治經濟穩定發展,逐漸成為中國人嚮往的海上仙山。明太祖洪武二十五年(1392年),中國應琉球中山國王察度之請,賜與福建省三十六姓移民,協助琉球社會發展,其中即有客家人。明朝中葉,日本海盜和中國海盜合流侵擾中國東南沿海,時廣東省饒平縣客家人張璉一度稱帝建國,號飛龍人主。明朝平定倭寇之亂,飛龍國受撫,滿洲入關,明朝鼎覆,遺民多有流亡海上,歸籍日本者。1859年(清文宗咸豐九年),日本在美國壓力下宣告安政開國後,橫濱即依〈日美修好通商條約〉指定開港,中國人隨西洋人湧入尋找商機,形成近代經濟移民。明治維新與中日甲午戰爭之後,日本一躍成為東亞細亞洲文治武功第一大國,也成為中國變法圖強、實現國家現代化的最佳榜樣,大量中國人赴日深造或經商,再以琉球合併和臺灣割讓,乃有許多客家人因社會流動或經濟因素移民日本。第二次世界大戰戰後至今,職是可知,客家移民日本,與移民南洋者原因與性質不同,後者係基於西方帝國殖民開發之大規模集體人力引進,前者則純為自然的人口移動現象。

據非正式之統計,日本華僑約四十萬人,客家人口總數約佔一萬,東京周邊約有五千人,大部份為臺灣客家人,因為臺灣曾受日本殖民,文化和價值趨近,加以日本社會向來排外,為尋求接納,臺灣人包括客家人歸化日本或同化於日本的比例相當高。

民國103年八月二日至七日,國立臺灣大學客家研究中心接受客家委員會補助,組織了2014年國立臺灣大學國際客家學術文化參訪團,由創辦人國家發展研究所教授兼社會科學院副院邱榮舉領隊,前往日本東京,出席日本國際客家文化協會與臺大客家中心於八月三日全日假東京都千代田區明治大學駿河臺校區共同校舍九零三室共同主辦的《客家與多元文化》國際學術研討會,並於會後考察日本客家現狀。

日本客家社團狀況

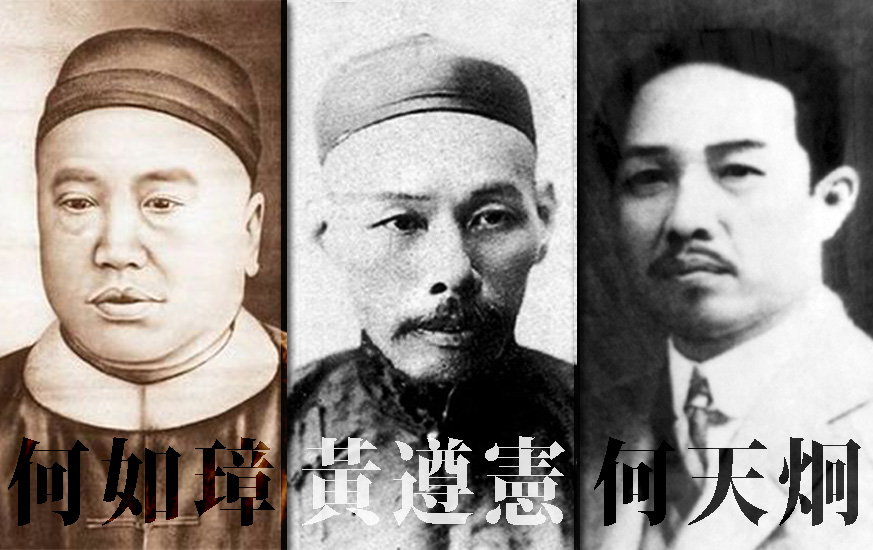

由於客家移民日本並不是一種集體的社會行動或歷史現象,所以我們很難具體指陳客家移民日本的歷史,不過我們可以知道,清末中國人移民日本,由於取道海路的關係,東京旁邊的橫濱,乃成為各地華人登陸日本最常使用的口岸,因而有橫濱中華街的形成,據說清末當地即住有六千名客家人。客家人之赴日發展,係受到1875年(清德宗光緒元年)廣東省大埔縣人何如璋派任首任駐日公使的鼓勵,繼任之黃遵憲,廣東省梅縣客家人,中華民國首任駐日本副代表何天炯(代表唐紹儀未到任),亦為廣東省興寧縣客家人。辛亥革命後,在橫濱乃有客家社團人和會、以及惠陽、寶安兩縣人士合組織之惠安公所之成立。孫中山在橫濱先後組織興中會分會與中國革命同盟會分會,乃有相當數量的客家人參與。客家人在中國近代史上的思想、言論和事功、行誼,大抵都脫離不了日本的影響。

抗戰結束後的1946年十月,有邱進福、余家麟、范子唐、賴貴富、李鐵夫、曾永安、楊春松等人在東京成立東京客家公會,余家麟為首任會長,1955年,因第二任會長范子唐返回中國,以致會務停止運作。1958年,總統府資政丘念台旅居日本,倡議恢復客家組織,1963年四月終於有李茶珍、彭鶴壽、范添發、戴國煇、劉瑞華等十人籌備成立東京崇正公會,首任會長為李茶珍,成立宗旨為「不問政治、不問信仰、不問國籍」,面向所有客家華人,1970年隨之有日本崇正總會在該一基礎上成立,范添發為創會會長,1999年改名全日本崇正會聯合總會,發展至今,分會一度遍布東京、關西、名古屋、九州、北海道、西日本、東北和沖繩等地區,並定期舉辦懇親大會。2008年,東京崇正公會脫離全日本崇正會聯合總會,目前全日本各分會中,以關西崇正會、名古屋崇正會及沖繩崇正會等較為活躍,其他則已名存實亡。現任總會會長為陳荊芳,兼關西崇正會會長。東京崇正公會會長為劉得寬。

1977年,一度有東京崇正協同組合此一經濟合作組織之成立,理事長為邱進福。後因實際作用不大而解散。

1975年,臺灣客家人學者早稻田大學教育學教授鍾清漢在日本創辦《中國総合研究》雜誌,1978年進而創辦亞洲文化總合研究所,《中國総合研究》雜誌則改名《亞洲文化》由該所發行。1994年六月,以亞洲文化總合研究所為中心,國際亞洲文化學會在東京創立,並發行《亞洲文化研究》,2004年,國際亞洲文化學會中的臺日客家研究學者專家,則進而在東京成立日本國際客家文化協會,並有年刊《客家與多元文化》之發行。日本國際客家文化協會乃為日本唯一的客家研究團體。現任會長為邱泱棟,鍾清漢為名譽會長。

〈未完〉

相關系列:

【走訪日本客家專文】──系列2

【走訪日本客家專文】──系列3

【走訪日本客家專文】──系列4

【走訪日本客家專文】──系列5