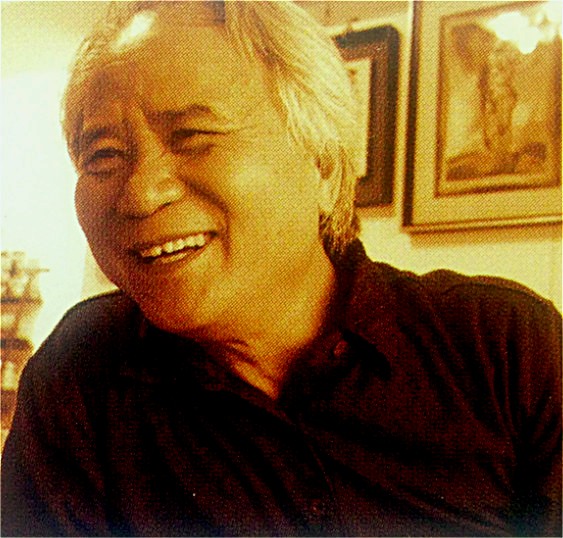

走過江湖五十幾個行業,經過半世紀的茫茫人生,最後才找到「刻石頭」做為自己終身的事業。游信次的傳奇人生,正是他自己創作的泉源。

1938年出身於台北成長於花蓮的他,一生充滿了傳奇性的生活,走過了各行各業,也流浪了各地。人稱「阿不拉」(Abula)的油桑(油與游同音),自稱做事是個「虎頭貓鼠尾」的人,「一年換二十四個頭家,轉來食尾牙亦擱早早」。十八歲因為母親操勞過度病逝,再加上家貧,就到台北做三輪車夫,後來又賣龍眼、賣甘蔗、賣菜、開雜貨店等行業,後來甚至開馬殺雞店也做童乩。五十二歲時,因為事業又出現問題,他看到花蓮盛行賣「奇石」,於是換過各種工作的他就開始賣奇石這個工作。油桑不會游泳,為了撿石過活有三次差點遭到滅頂的命運,後來撿石頭的人越來越多,油桑便想到石頭越來越難撿,乾脆自己雕刻石頭好了,反而開啟了他人生的新門,一頭栽入他生命中的「最愛」。

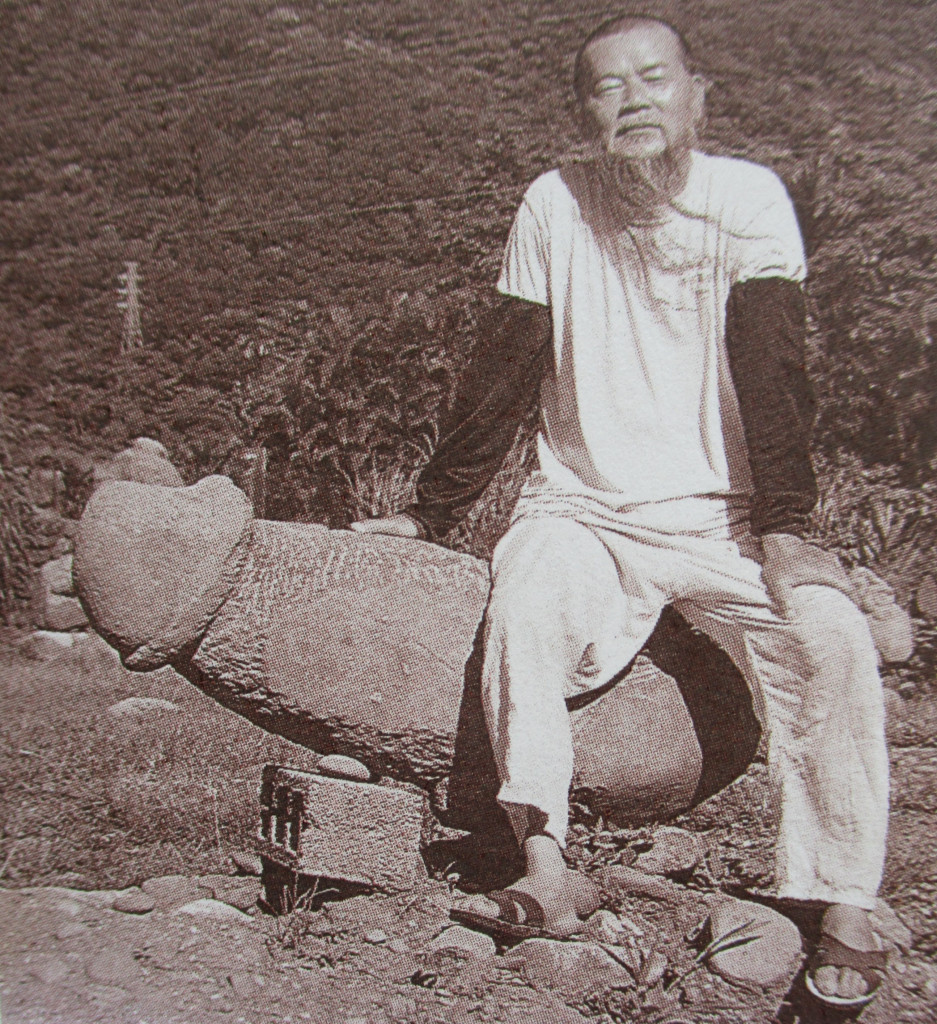

花蓮的茄苳腳讓本來流浪各地的油桑因此安定下來,石雕成了他生活的重心。油桑說:「摃石頭過程中,常常摃到家己,每一粒石頭攏有阮流的汗和摃著家己所流的血。但是阮毋驚艱苦,阮的精神攏投入石頭內。」雕刻過程的趣味與辛苦,磨練和改變了從小就相當依賴的個性,油桑整個人就因此改變了。

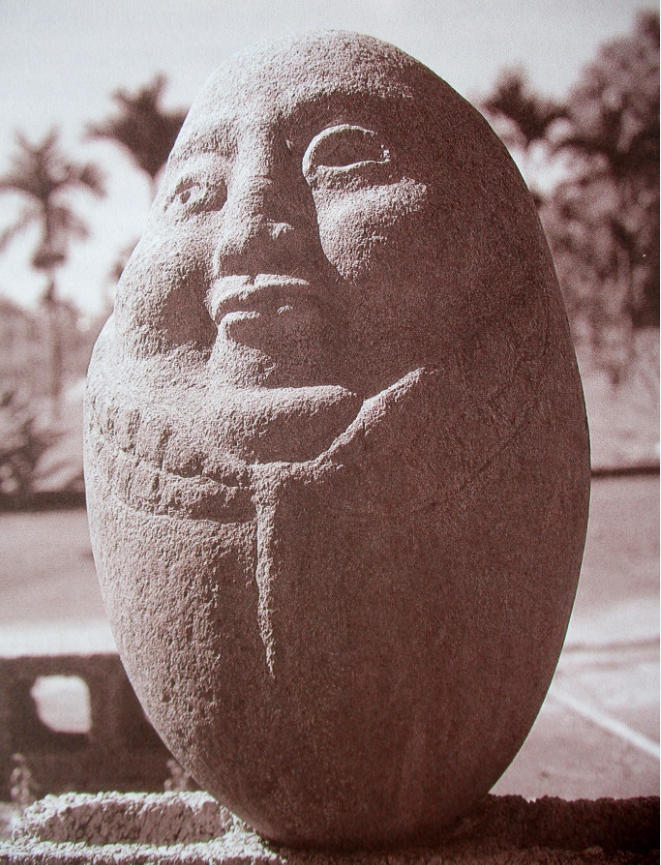

走進油桑的石雕公園,放眼望去,我們會發現到處都有動物矗立在這座公園,有老虎、馬、牛、豬等等大小動物,也有人在各處講話,突然間,我們會想:「到底這是公園還是動物園呢?又怎麼有這麼多人在說話呢?」當然囉,這的確是石雕公園,因為這些作品最多的是刻畫人的表情,也有許多動物的造型,這些虎、馬、牛、豬等作品的動物造型,是依據石頭本來的面貌形狀,為它們注入雕塑精神與生命而成,可以說是老天完成了一半,他又為老天完成另一半。表達人感情與表情的作品才是他主要的創作內容,這些作品深刻傳達了中下勞動階層人物的感情與精神。這是因為勞動階層是實實在在做苦力的,生活與內心比較踏實而且接近土地。油桑的每一件作品表情與感情都不同,令欣賞者不會覺得枯燥乏味。

《看天的人》之一,石雕。圖/蘇振明提供

在油桑的石雕公園中的樹下有一座《三分醉茫茫》石雕,雕刻著一個人拿著酒杯喝酒喝得醉茫茫的表情,油桑與許多朋友認為這是他的寫照,自述著只要他雕刻著石頭,就「無憂無愁」「醉茫茫」陶醉其中的生活。

歐洲的美術作品有許多是描述人體的藝術品,同樣地,油桑的作品也深入的刻畫人體。他的作品《懶鳥》(福佬語諧音,意指男性生殖器官)是表達男性的魄力等等,他說就算是英雄也要能征服女人才能成為大人物。另一座作品刻畫女性生殖器官,生殖器官上雕刻著一隻「豬哥」,他說這樣表現出男人豬哥的本性。貼切的寫實,令人不覺得猥褻反而相當的親切。還有一座《偉大的媽媽》,琢磨著那懷胎六甲的肚子,那充滿喜悅與生產苦痛的容貌,藉此表現他對媽媽的敬愛。

《蠢蠢欲動的查埔人》石雕。圖/蘇振明提供

從1991年開始雕刻石頭到1995年共四年的時間,創作出一百四十多件作品,最大的作品有五噸。油桑的第一件作品是五十四歲完成的《坐禪的老和尚》,後由他的好友收藏在海產店中,也是因為這件作品被報社記者發現而報導,油桑的作品才開始受到矚目。

因為7、8月炎熱的天氣不適合雕刻工作,於是游信次就拿起水彩筆,待在房間手裡畫著二、三十年代台灣社會的變遷,畫中有抬花轎、殺豬公、牽豬哥、挽面、童乩過火、布袋戲、歌仔戲等等當時各行各業的生活與社會狀況,希望藉自己對當時社會的記憶與繪畫,能夠喚起年輕一代對當時台灣的認知。看到游先生的畫,我們可以深刻的看到咱阿嬤時代的社會。

《鬱卒的老人》,石雕。圖/蘇振明提供

朋友說他到了五十幾歲才知道自己要如何過日子,過去流浪的人生,莽莽撞撞的日子,經由雕刻石頭找回了自我。

「心稀微,在路邊,路燈光青青;就親像照阮心情,黯淡無元氣……(悲情城市)」這是游桑最喜歡的首歌。洪一峰的悲情城市,滄桑低沉,正好似描寫過去他經歷過三教九流和流浪不定的生活,也像是敘述過去台灣歷經殖民統治的滄桑與無奈。

《有智慧的老人》,石雕。圖/蘇振明提供

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。