蔣渭水「臨床診斷」:世界文化低能兒

台灣先賢蔣渭水在1920年代曾寫出「臨床診斷」,他分析台灣人還未出頭天的原因是:台灣人是世界文化的低能兒,因此他開出的處方是:創立「台灣文化協會」、成為「台灣民報」的褓姆,催生「台灣文化書局」,並到全台各地辦「讀報社」,後來他發現文化與政治必須雙管齊下,加上左右派政治之爭,當初為了提昇台灣文化而成立的台灣文化協會竟發生分裂,他才跟受梁啓超影響的林獻堂,于1927年7月10日在台中成立台灣人第一個政黨:「台灣民眾黨」,後來他又發現只靠小資產階級的政黨,也無法譲台灣人出頭天,因此才催生了二萬多人的無産階級的「台灣工友總聯盟」,並擔任他們的顧問。

蔣渭水在台灣意識尚未萌芽之前,他在大稻埕開業,生意興隆病人很多,在五年之間累積不少革命基金,但在1921年10月17日與母校的熱心學生合力催生台灣文化協會之後,他像菲律賓國父黎剎一樣,治療「台灣」這個病人的熱情,超越治療他自己病人的熱情,加上投入抗議運動之後,他像甘地一樣,經常出入日治時代的監獄,他雖是一介平民,日治當局對待他的獄中環境,比現在國府當局對待前總統陳水扁好,因此才能在144天內創作「獄中隨筆」、「獄中日記」等這些台灣文學史上的經典「監獄文學」。

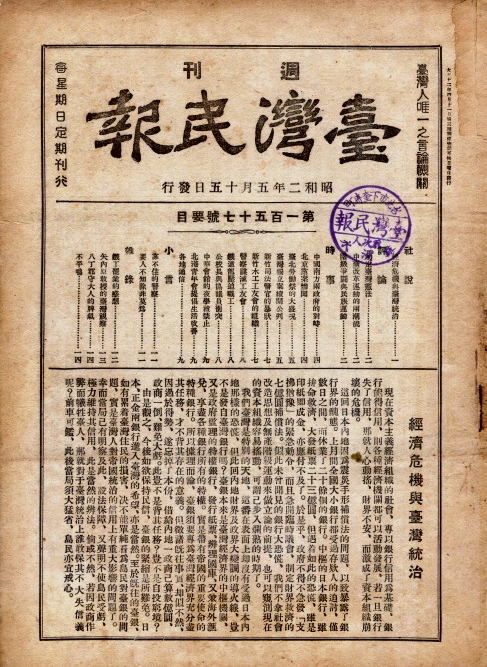

蔡惠如1500元創辦台灣人第一份報紙

當時的政治闘士蔡惠如拿出1500元出來,在日本創刊台灣民報,後來遷回台北時,台灣民報的社址就在蔣渭水大安醫院隔壁,無疑他變成了台灣民報的褓姆,他一生所有的文章包括「監獄文學」的經典之作,差不多都刊登在台灣民報上;1926年他又在大安醫院隔壁開辦「文化書局」,出版不少梁啓超、胡適、章太炎等「漢學文化名著」以及「日本勞農諸書」和西方社會主義的進步思潮,以便為台灣政治社會運動尋找出路,這是他一生最認真研究學問的時期,因此1927年,他提出「同胞須團結,團結真有力」的口號,並確定以「農工階級為基礎的民族運動」,不久與林獻堂合作在日治當局極力反對下,成立「臺灣民眾黨」,並擔任中常委和財政部主任,也是他們的實質上的精神領袖,那時的蔣渭水己經從愛爾蘭的歷史,領晤到台灣必須有一個堅固有力的黨,台灣人才能出頭天,而這個黨是為台灣人民而存在,因此採取「民眾第一主義」,可惜當台灣民眾黨開始獲得台灣人民的信任之際,1930年因為蔣渭水把「阿片事件」和「霧社事件」揭露給「國際聯盟」知道,使得國聯派員來台灣調查真相,害得日本總督府顏面盡失,因此在1931年2月日治當局老羞成怒,解散了台灣人第一個政黨:「台灣民眾党」,蔣渭水因此身心受創,半年後就因傷寒而去世,他的一生夢想:「台灣是台灣人的台灣」以及「歐洲文藝復興」之夢都沒有實現,可以説是壯志未酬身先死。

日治時期由蔣渭水醫師等人發起創辦的<台灣民報>

日治時期由蔣渭水醫師等人發起創辦的<台灣民報>

林宗義:人有三種認同

蔣渭水的文化戰友林茂生,他在1929年在哲學家杜威的指導下,獲得哥倫比亞大學博士學士,他跟菲律賓國父黎剎一樣,能以德語向德國學術界演講,也是主張透過文化與教育爭取台灣人的解放,可惜在228事件中,死在中國國民黨的槍桿下,他的兒子林宗義,是台灣精神醫學的先驅,國際知名的精神醫學教授,他晚年都在奉獻他父親的遺志:推動台灣人文精神的復興運動,1992年我邀請他來主講「建立台灣文化的主題性」時,他説:「人有三種認同:血統認同、政治認同和文化認同,在血統認同上我們可以說是漢人(原住民除外);在政治認同上我們當然是台灣人,因為生存在台灣的人,已經產生了「台灣命運共同體」之感;在文化認同上,台灣人己經產生了獨特的台灣文化傳統,而且已經建立了台灣文化的主體性,因此在文化上我們也是台灣人。」我在1968年出國之前,認為我在政治認同上是台灣人,在文化認同上是中國人,幸而旅美之後,讀到吳濁流的「無花果」、彭明敏的「自由的滋味」、張良澤的台灣作家全集、史明的「台灣四百年史」等,我才發現多釆多姿的台灣文化,加上洛杉磯同鄉會長許英治的一句話「國民黨的教育非常成功,讓台灣人不知道有台灣文化的存在。」我才在1983年與海外熱心同鄉在南加州創刊「台灣文庫」,主要目的是讓台灣人覺醒起來,讓台灣人知道事實上我們已經有多采多姿的台灣文化,創刊第一本「江文也的生平與作品」,便是讓台灣人知道,早在1936年台灣人已經有了以台灣舞曲獲得奧林匹克音樂創作獎的台灣作曲家江文也,當時的日本和中國都還沒有產生國際級的作曲家,同樣的雕刻方面的黃土水、繪畫方面的陳澄波、廖繼春、李敏樹、李石樵和顏水龍等以及文學方面的楊逵、龍瑛宗和呂赫若等都受到日本文化界的高度肯定,他們都在30年代就分別建立了台灣音樂、雕刻、美術和文學的傳統,因此在那個時代台灣不但物資文明超越了中國,連精緻的文化方面,平均水準也超越中國,祇是外來統治者的教科書,都不大提這些台灣人的文化成就,因此一般人以為台灣人沒有文化祇有文明。

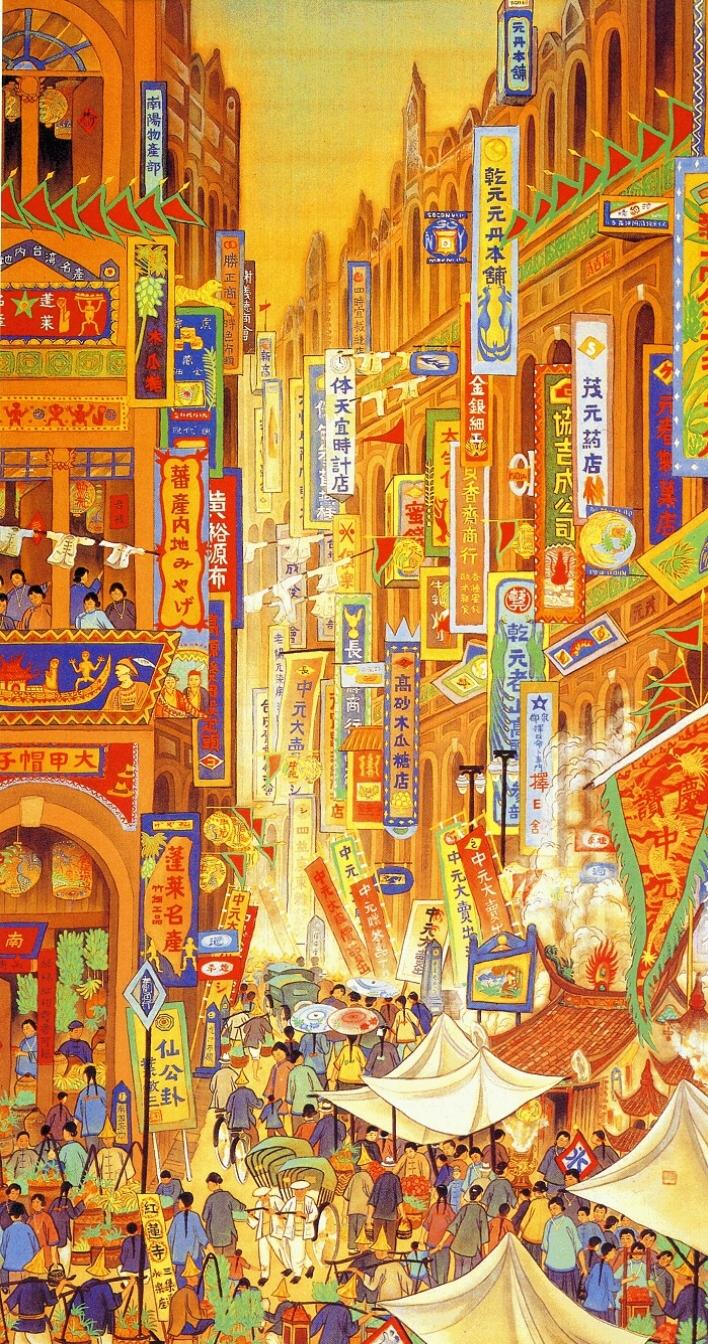

郭雪湖-南街殷賑 描繪了日治時期大稻埕的繁榮興盛

郭雪湖-南街殷賑 描繪了日治時期大稻埕的繁榮興盛

三位蔣渭水精神上的接班人

所幸最近台灣出現了三位蔣渭水精神上的接班人,一位是陳永興醫生,他以知其不可為而為之的精神,想繼承蔣渭水承擔台灣民報的精神,創辦一份晚報也叫台灣民報,因為他深知台灣人之無法出頭天,是因為在媒體的戰場上,我們總是輸給外來統治者,日治時代如此,中國國民黨時代也差不多,因此未來台灣人要出頭天,媒體的優勢非常重要;另外一位是葉天倫導演,他終於把蔣渭水的故事搬上銀幕,這是有史以來第一次有蔣渭水出現在電影上,正如魏德聖導演的「莫那魯道」,葉天倫執導的「大稻埕」,每一個台灣人應該至少看一次,以瞭解當年蔣渭水時代大稻埕是多麼繁榮與進步,以及蔣渭水當年的公民運動,對台灣民主運動史上是多麼重要,希望葉導演能再接再厲,拍出一部正式的「蔣渭水傳」,因為亞洲四大革命家中,黎剎、甘地和孫文都有精彩的電影,唯獨蔣渭水沒有傳記片;另外一位是準備選台北市長的柯文哲,他數次提到他選市長是要實現當年蔣渭水的理想,從他的競選口號:「要改變台灣從台北開始,要改變台北從文化開始。」柯文哲似乎也像蔣渭水一樣的重視文化,我希望他如果有機會當選台北市長,從「大稻埕」的文藝復興開始,讓土龍國的文化有機會超越天龍國的文化,並創建「台灣音樂博物館」、以及以郭雪湖、陳靜、林玉山等膠彩畫大師為主的「新台灣美術館」,最後融合天龍國和土龍國文化,使台北變成亞洲文藝復興之都,如果柯文哲能讓「台灣文化」出頭天,台灣人政治上的出頭天也會水到渠成,那時蔣渭水的「台灣是台灣人的台灣」底夢想,相信就會實現。