大約在今年冬季。身為大六見習醫師的我認識了陳先生。

陳先生家住在平原與高山的交界,大致上,這樣的地方總是環境清幽。平日在公家機關上班,生活也是穩定而和樂。育有兩子,是大約將要上大學的年紀。

無奈一場怪病,讓陳先生的環境清幽不起來;也沒有心思享受家庭的和樂。病症最一開始在七年前。陳先生發現自己的左手手肘出現無力的現象,這症狀持續了三年,期間並沒有特別嚴重的變化。直到過了三年之後,無力的症狀又突然加劇到連碗都舉不起來,這已逼得陳先生不得不向當地醫院尋求協助,但效果似乎並不顯著,又過了三年,他的左手與右手的手腕也相繼失去了力量,日常生活中轉門把、擰毛巾都無法完成,生活已經受到巨大的影響了。

「你已經沒救了,這個病不會好,只會更嚴重。」這是陳先生記得當初一個醫師對他說的話。當時診斷是肌萎縮性脊髓側索硬化症 (Amyotrophic lateral sclerosis,ALS),也就是俗稱的漸凍人,這個疾病在當今醫療沒有治療的方法,只能放任病情進展、惡化,也就是那一醫生口中的沒救了。陳先生回憶起當時看診之後,回家什麼都提不起勁,吃東西沒味道、精力像是被偷走了,他回憶道:「如果一個人的活力與心情總和滿分訂為100分,平常日常生活包含一些情緒的起伏,平均都有大約在80分上下。但是聽完這句話之後的那一段日子,整個人成天好像都只有55分在運作,生活總提不起勁,甚至有幾度想放棄。」回憶起那段時間,陳先生的表情洩露了言詞中沒有說出的情緒,儘管壓抑著內心難受,我們都能感受到陳先生那時內心的沮喪與無助,如鍋蓋強壓下溢散出的蒸氣,表面看上去沒事,被蒸汽拂過的手確實是麻麻燙燙,只有自己知道。

陳先生心中真正的擔憂是什麼呢?我理所當然的以為他擔心的是身體。然而事實卻不是如此。面對生命,陳先生總認為「天行健,大地以秋實替春花,生命之華,終有盡時,應記韶光似水流年」來到這個世界上本來就是瀟灑走一回,他最害怕的是連累身邊的人:拖累自己的愛人,或者自己的孩子。想起這時,平時樂觀開朗的他,也不自主地陷入一股低氣壓的氣旋之中。

灰色的色調壟罩著陳先生的四周,即便如此,他依然是個配合的病人,順從建議地轉診、就診,他又遇上另一個醫生。那位醫生鼓勵他「既然遭遇這個問題,且無法迴避,大可把心放寬,將身體的問題交給醫療團隊,好的心情也是一種幫助恢復的能量。」一句話是一個觸發,一句話可以撥開頭頂的陰霾,陳先生跟我們說,聽到這句話的當下,就像有人幫他把肩頭的壓力提走,他很感謝那位醫生給他的這一番話,成為他日後心靈的支柱。即便未知的未來像面對一片茫茫迷霧,也要勇於向前,樂觀面對。

陳先生後來住院進大學醫院,我第一次見到了他。教授在徵得他的同意後,帶著我們幾位同學一起探問他的病史,並做了一套完整的神經學檢查。陳先生面對問題的樂觀,從不時傳出的笑聲中體現,他不僅自己面帶微笑,還會偶而開一下玩笑逗得圍繞在一旁的見習醫學生們笑得吱吱作響。教授與陳先生分享了一個「我很高興我錯了」的故事:醫學中充滿著不確定性與個體差異,教科書上說的一些數字,也只是統計數據,臨床情形有時會有很大的個人差異,曾經有人得到的病,教科書說只剩幾個月的壽命,但他卻確確實實地活了好幾年,回來複診,教授說這時他總會很開心地說「我很開心我錯了。」以此勉勵陳先生面對疾病時繼續保持樂觀。陳先生聽了之後也感覺受到鼓舞打氣,他非常感謝過去幾位醫生的幫助與加油打氣,他說他也跟即將考大學的兒子說,如果能當一個醫生幫助病人、鼓勵病人真是多美好的一件事呀,希望兒子未來也可以在病人內心無助徬徨的時候,幫病人打氣,鼓勵病人正向的面對挑戰。

身為一個見習醫學生。這是一個十分印象深刻的經驗。一個心情低落的病人所擔心的,或許與我想像的不同,唯有跨出理所當然的自以為是,實際真心的交談之後才能較切實地了解對方。一個醫生對病人的態度,能大大地影響他的心情,一句冷冷的「沒救了」,可以澆熄他對生命的熱情與希望;而相反的,即使到了醫療的極限,充分的解釋、溝通與鼓勵打氣,依然可以幫助他在面對未來時不再恐懼,而能樂觀積極以對。這股正向能量,可以帶動他的周遭,可以讓身邊的人也感受到溫暖。

我步出醫院,今年的冬天好像特別暖和,我終於了解醫生如何對病人說話是多麼重要的一門課。

更多醫病平台精采文章請至:【醫病平台專區】

專欄、專文等屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場

【醫病平台】

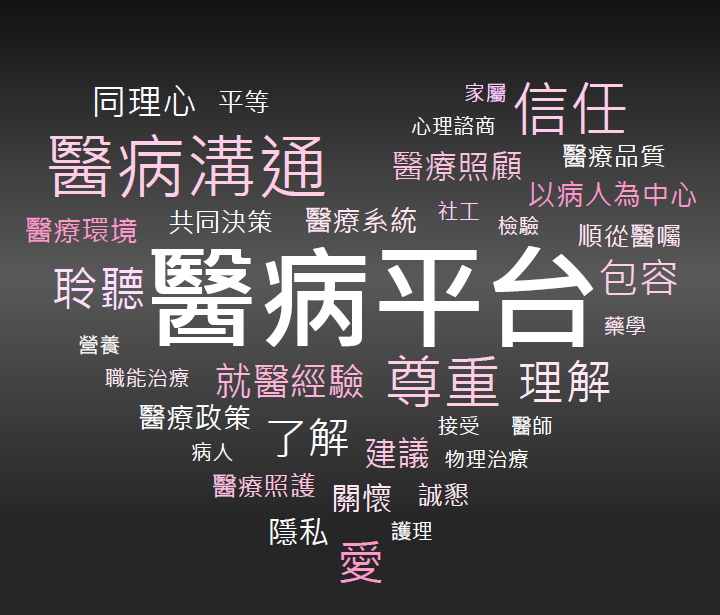

由老、中、青醫師及非醫界朋友發起的「醫病平台」,期待藉此促進醫病相互理解,降低醫病認知差距,減少誤解及糾紛,找回醫病之間尊重與信任的美好。期改善醫師診療行為、民眾就醫態度,進而帶動改善醫療政策、環境及品質。歡迎各界踴躍投稿、討論齊進步。

如蒙賜稿,請寄:DrPtPlatform@gmail.com,文章字數 1500-2000。

因篇幅有限,本報保留刪節權,一經採用,刊出後奉上薄酬。

來稿請附真實姓名(如欲以筆名發表,煩請註明筆名與真實姓名)、簡單的自我介紹、身分證字號、通訊及完整戶籍地址(包括里或村、鄰)、聯絡電話和電子信箱,以及銀行(註明分行)或郵局帳號,若要捐出稿費也請附上受款單位及帳號,也可直接贈與「醫病平台」。