與川普如今要走的孤立主義路線正好相反,將近七十年前、1948年的4月3日,美國總統杜魯門簽署「馬歇爾計畫」(The Marshall Plan),自此,往後四年共投下了相當於現在1300億(當時為130億)美元的援助歐洲復興計劃,讓走過第二次大戰而幾乎成為廢墟的歐洲得以重建。但最重要的,則是美國本身也因為這個計畫成為最大的受益國,不僅出口暢旺,也鞏固了迄今已逾70年的世界霸主地位,正如同當年杜魯門總統所說的這句壯志豪語:「世界期盼我們的領導。」

有捨才有得?

是這樣嗎?看看二戰後的景象。1945年大戰結束,除了美國,全球一片斷壁殘垣、民生凋蔽,甚至一直到了1947年,歐洲經濟還是沒有復原,依然徘徊在戰前水平以下,也看不到增長的跡象。那年的農業生產還是1938年水平的83%,工業生產為88%,出口總額則僅為59%。世界不可能繼續這樣走下去,否則,又會回到第一次世界大戰後孤立主義盛行所產生的連鎖反應,最後,又是為法西斯主義創造溫床!

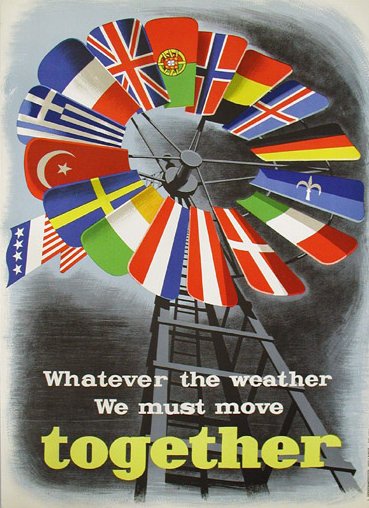

宣傳馬歇爾計劃的海報。宣傳標題為「無論天氣多惡劣,我們都要同舟共濟」。 圖/Public Domain

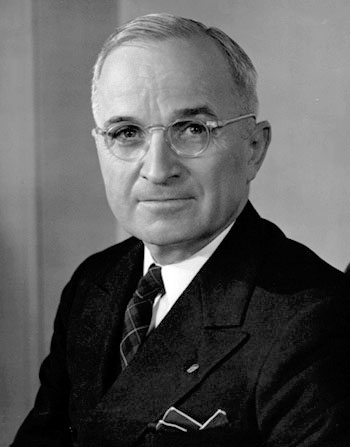

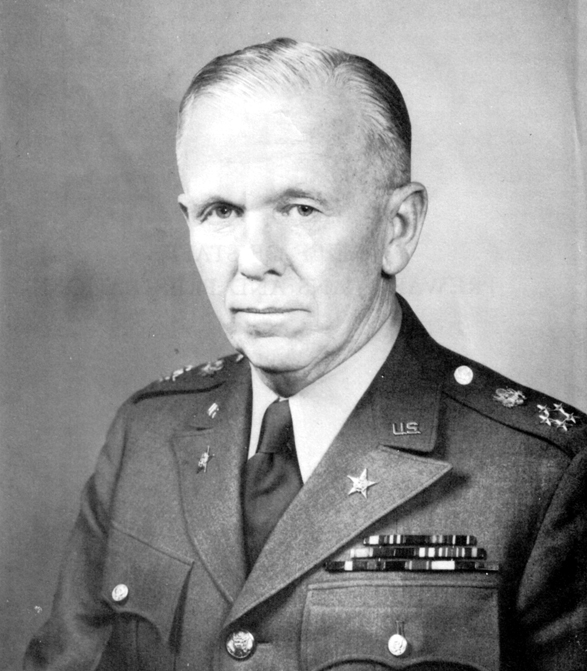

「一連串的事件迫使我們必須承擔這個角色,」杜魯門接受五星上將、時任國務卿馬歇爾將軍的提議,支持這項官方所稱的歐洲復興計畫(European Recovery Program),他說:「我們給予的協助,不僅避免了赤裸裸的悲劇,也為世界許多地區開啟進步的契機。這項措施不僅符合美國精神,也盡到美國的新歷史責任。」

計畫簽署後,歐洲將援助資金用於輸入美國生產的商品。計劃實行初期,歐洲國家優先進口生活必需品,例如食品和燃料,以及重建的原料和產品。馬歇爾計畫實施的1948年至1951年,也是歐洲歷史上經濟發展最快的時期。工業生產增長了35%,農業生產實際上已經超過戰前的水平。戰後前幾年的貧窮和飢餓已不復存在,西歐經濟開始長達二十年的空前發展。甚至這項計畫也成為創建歐洲經濟共同體(今日的歐盟)的基石;尤其是幫助發動兩次大戰的德國(西德)重新站起來,全力發展經濟,排除潛在的軍國主義法西斯因子,為世界和平與經濟發展奠定基礎,在人類史上具有非凡而重大的歷史意義。

他是我平生見過最謙遜的人

而馬歇爾將軍本人,也因此贏得1953年的諾貝爾和平獎。杜魯門總統更稱馬歇爾是「當今最偉大的美國人」,他甚至「命令」這項歐洲復興計畫必須冠上馬歇爾的名字。杜魯門曾描述下達這個「命令」時的有趣過程,他說:「馬歇爾感到不好意思......他是我平生見過最謙遜的人,他說『總統先生,恕我不能接受這項殊榮。』」

杜魯門總統(左)與馬歇爾將軍。圖/Public Domain

當然,把馬歇爾計畫說得如何豐功偉業倒也未必盡然。就有經濟史家日後檢討認為,馬歇爾計畫其實是「一隻披著羊皮的狼」,它對美國貿易和工業的貢獻,遠遠超過對西歐的援助。舉個例子,當初的援助協定就載明有一半的採購運輸,都必須以美國的船運載送。

同時也因為東歐國家的拒絕參與,讓馬歇爾計劃被認為是宣告戰後歐洲分裂的最重要的徵兆之一。因此有學者認為,從東西方關係的角度來看,「馬歇爾計劃是走向冷戰的最後一步」。