編者按:本週民報將刊登兩位醫學系五年級學生文章,這兩位醫學生可能因踏入西醫體系的時間較短,所以能用較開放的心態看待有別於傳統西醫的治療。我們誠摯地希望,在文章中所提出的看法或許更能引起西醫老師的反思,同時學生們透過科學訓練所培養的批判精神,也可以幫忙看出「非西醫」的醫療理論與問題,並提高社會大眾對一些口耳相傳的醫療軼事的警惕。

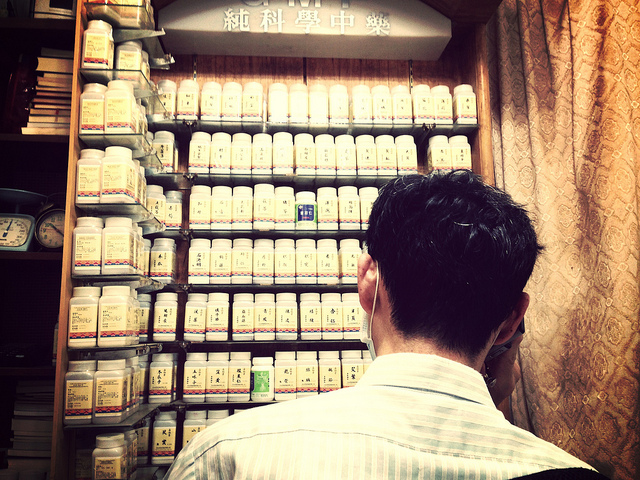

患者是一位63歲女性,一年半前被診斷出患有大腸癌第三期,但卻拒絕接受癌症相關治療,取而代之的是服用靈芝、傳統中草藥、以及朋友口耳相傳的抗癌聖品,這次因為高燒到40.8°C而住院。週五的醫學人文討論會,照顧這位病人的同學於是提出了:「面對放棄西醫治療尋求傳統治療的病人,我們能夠給予什麼幫助,讓病人獲得最適當的治療?」討論非常熱烈,也獲益良多,但在我心中漾起更大漣漪的,卻是軼事證據(Anecdotal evidence)在醫學中所帶有的影響力。

所謂的軼事,其實就是大家口耳相傳的故事,而這樣的故事通常鉅細靡遺,講起來能讓人身歷其境,這樣的事件信服力高,但卻也可能造成軼事謬誤(Anecdotal fallacy),我把原因歸因於以下三點:

一、Dead men tell no tales(未存活者故事無法流傳)

雖然進行同樣的治療,但會被流傳的軼事,通常是治療成功而存活下來的人的故事。身為聽眾只能聽到存活者的故事,卻不知道有多少人跟他經歷了一樣的方法,但卻不幸離開。

二、Misleading vividness(越浮誇的事,越容易受媒體瘋傳,也越為大眾所愛)

「治癒癌症,不需開刀,靠調整生活即可」跟「治癒癌症,你必須開刀」兩者哪一個比較有吸引力,我想就不必多說了,這是人類的天性,但卻也導致那些深深烙印在我們腦海裡的,在歲月洗刷之後,往往只剩下最特異的軼事。

三、Information asymmetry(醫療資訊的不對等)

每種癌症的治療方式有所不同,有的經歷過化療放療後,必須再進行手術以達到完全地根除;有些在化療放療後反應不錯,便可持續觀察。在沒有這樣的觀念下,我們可能把「不需要手術便能長期控制」這樣的觀念擴大到每一種癌症,而誤以為癌症其實都不需要手術,進而延誤了手術的最佳時機。

到和信醫院實習的這幾個月裡照顧過許多病人,也深深感受到他們的勇敢與毅力,就像舵船的水手,不畏狂風暴雨,只為到達美好的彼方。而西醫的治療,諸如手術、化療、放療等等,就如航程中的大浪,要克服很艱苦,多少會造成船身的受損,但卻有機會把船隻推往前方,駛出名為「癌症」的海域。然而有些情況卻是,即使經歷過多次的西醫治療,船身已傷痕累累,但卻仍然離不開這嚴峻的海域。幾番嘗試後,原本勇敢的水手,也彷彿迷失了方向、喪失了勇氣一般,迷航在茫茫大海裡,猶豫著是不是該繼續前行。而軼事證據在此時就像暗夜裡明亮的星,忽然出現,在天上閃耀著,擁有潘朵拉盒般的魅力,引誘著水手向那不知名的方位前行。

當我以這樣的角度思考,著實不難發現軼事證據在醫療的影響力。然而,天上那麼多顆星星,要怎麼找到那真正具有方向概念的北極星呢?也就是,在現今資訊普及媒體盛行的時代,該怎麼找到真正引導我們往對的方向的軼事,而不是被口耳相傳、如真似幻一般的故事所吸引呢?我也以一個醫學生的看法,提出以下兩點建議:

一、想想經過同樣的治療,有多少人不像說故事的人幸運地活下來

一項臨床試驗,100人裡面只有1人狀況好轉,在媒體大肆報導這個藥物有多神奇之餘,別忘了有多少人使用後是沒有改善甚至是惡化的。

二、不同軼事證據之間,是否存在太多變項

同樣罹患直腸癌,病人A在化療放療後不接受手術,調整生活作息及飲食,長時間下來控制很好沒有復發;病人B在化療放療後接受手術,但卻抽煙喝酒,不幸地在三年後過世。當你身邊的人都跟你說「有手術反而比較慘」的情況下,別忘了這兩樣事件的變項不只一項。

回到一開始所提到的病人,中草藥及靈芝的使用在民間的確廣為流傳,但卻沒人證實過此療法與西醫療法孰勝孰敗,因而導致了軼事謬誤而延誤了療程。總結來說,雖然軼事謬誤在臨床上是需要被避免的,但軼事證據在醫學上是不可或缺的,現今的許多治療,其實都是對某件軼事有更深入研究而證實的。因此在學會判讀軼事謬誤後,我們應當多鼓勵軼事證據相關的單變項研究,如此一來未來就會有更多有憑有據的故事,也能夠減少像這樣的憾事再次發生。

更多醫病平台精彩文章請至:【醫病平台專區】

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

【醫病平台】

由老、中、青醫師及非醫界朋友發起的「醫病平台」,期待藉此促進醫病相互理解,降低醫病認知差距,減少誤解及糾紛,找回醫病之間尊重與信任的美好。期改善醫師診療行為、民眾就醫態度,進而帶動改善醫療政策、環境及品質。歡迎各界踴躍投稿、討論齊進步。

如蒙賜稿,請寄:DrPtPlatform@gmail.com,文章字數 1500-2000。

因篇幅有限,本報保留刪節權,一經採用,刊出後奉上薄酬。

來稿請附真實姓名(如欲以筆名發表,煩請註明筆名與真實姓名)、簡單的自我介紹、身分證字號、通訊及完整戶籍地址(包括里或村、鄰)、聯絡電話和電子信箱,以及銀行(註明分行)或郵局帳號,若要捐出稿費也請附上受款單位及帳號,也可直接贈與「醫病平台」。