前言:

本系列遊記,以「巡田水」的心情遊宜蘭。

農夫阿伯晨昏身穿蓑衣,頭戴斗笠,肩掛鋤頭,在田畦間走來走去,有時挖開泥堆,讓田裡水流出;有時堆積泥土,堵死流水,讓田園充滿灌水。這種呵護田園的用心,期望作物旺盛的努力,日復一日,並視為慣常,這就是「巡田水」的精神。(系列三)

服役長達一甲子之久的火車隧道

全長2,167公尺的「舊草嶺隧道」,昔日從福隆通往石城,早期宜蘭往返台北交通因地形險峻,令往來行旅苦不堪言。 日據時代進行鐵路舖設,興建工程中以穿越草嶺山脈之草嶺隧道最為艱困危險,隧道於民國13年(1924)2月貫通。後因單線通車不敷使用,於民國75年(1986)另建新草嶺隧道,舊隧道遂封閉閒置近20年。

舊草嶺隧道就是台灣民謠中「丟丟銅」歌曲裡提到的「火車山洞」,這個隧道在日治大正10至13年建造(西元1921至1924年),是當時台灣最長的隧道,全長2公里的路程須打通嚴峻的山壁,工程艱鉅浩大且對北宜交通開發史佔有重要地位。草嶺隧道之上就是隆嶺古道。如果不走古道,就得繞三貂角海岸一大圈(約12公里),於是該隧道的完工通車,便利了當時許多來回宜蘭台北討生活人的回家路。草嶺隧道的開通,使草嶺古道和隆嶺古道失色。

歷史背景

舊草嶺隧道位於臺灣鐵路管理局東部幹線宜蘭線福隆車站至石城車站間。此隧道是宜蘭線的關鍵工程,隧道完工後,台灣總督府鐵道部隨即於大正13年11月30日舉行宜蘭線全線通車典禮,並於次日(12月1日)起正式營運,當日同時開始營業的還有貢寮庄停車場(今貢寮車站)及澳底停車場(今福隆車站)。依記載舊草嶺隧道在日本時代是台灣最長的火車山洞,施工期間曾流行瘧疾,加上當地交通不便(宜蘭線北段當時只通到雙溪車站),所以工期較長。此外,開鑿期間免不了因工程災害或其他原因造成傷亡,其中死亡者共11人(4位台灣人、7位日本人),受傷者共366人(350位台灣人、16位日本人),算是為了宜蘭交通的改善付出了不少的代價,宜蘭線鐵路完工通車時,《台灣日日新報》的文章標題裡還以『血と魂の結晶』一句,來表達對這些可貴生命的形容與悼念。

古人克服天險所完成的隧道

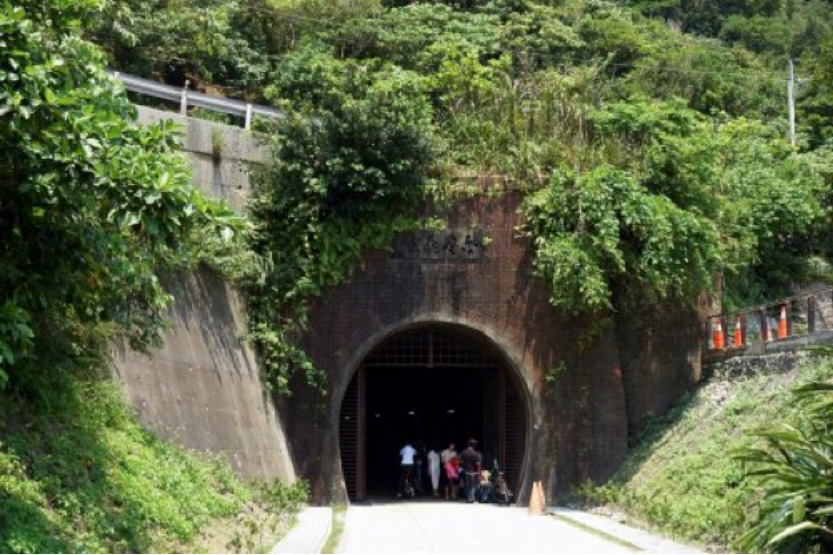

南、北兩端出口均以磚牆築砌成階梯狀的外觀,形式雄偉,上方以石塊壓頂。二端洞口分別有「制天險」及「國雲飛處」門額,雖歷經歲月的風霜,被燻黑的石額,仍然看得出當年蒼勁的筆跡。舊草嶺隧道北口處草書題「制天險」,指當時的施工人員,克服地形上的困難開挖隧道;南口處題,國雲飛處,象徵著日本國力延伸至此處。隧道的剖面則為傳統的山形坡設計(中間高而兩端洞口低),以便完工前後時期的排水,坡度介於千分之1.52至千分之10之間。另外,隧道內路線絕大部分為直線,僅在接近南口前的一小部分為彎道,避開直射的日照。

隧道北方的入口處,洞口附近大概是由於潮濕的關係,十分涼爽

建築特色

舊草嶺隧道內部,全部以紅磚建構,洞口女兒牆頂部則有石砌裝飾,整體造型簡單,沒有華麗的裝飾。隧道洞口之拱為五卷式拱圈(五層紅磚砌拱),上方拱腹的地方置匾額一塊,隧道北口(八堵側洞口)匾額題字為草書書寫的「制天險」,字體陰刻,題字者為當時的台灣總督府鐵道部長新元鹿之助;隧道南口(蘇澳側洞口)匾額題字為「國雲飛處」,字體亦為陰刻,題字者為當時的台灣總督府總務長官賀來佐賀太郎。「國雲飛處」題字一說為「白雲飛處」。「白雲飛處」,意指火車過山洞後豁然開朗,只見晴空萬里的白雲,朝太平洋望去,眼前就是宜蘭人的精神象徵:龜山島。由於尚未找到當時有關記載題辭之文獻,因此此匾額題辭的第一個字到底是「國」字還是「白」字,仍有爭議。中華民國(台灣)交通部長毛治國於2011年將南口上方題辭定調為「白雲飛處」。中國人常把日治時代建造的重要建物之年代改為民國幾年,來表示仇日親華的心態,常會扭曲歷史。

制天險

國雲飛處,象徵著日本國力延伸至此處,日本政務官「賀來佐賀太郎」所寫

舊草嶺隧道:宜蘭人的回憶

「火車行到伊都,阿妹伊都,丟,哎喲磅空內,磅空的水伊都…」這首幾乎每位宜蘭人都能朗朗上口的民謠「丟丟銅」,正是源自舊草嶺隧道,歌詞裡描寫的情境,就是滲水的水滴到行進中的火車窗上,滴答滴答的水聲讓人印象深刻。這個有80多年歷史隧道的重新開放,隧道中運用了許多巧思,在隧道中加上火車的汽笛聲,讓人有穿越時光隧道回到過去的感覺,逼真的「隆!隆!隆!」音效猛一聽到,還真以為有火車要開過來的錯覺。這條北台灣第一條以鐵路隧道改建而成的鐵馬隧道,舊草嶺隧道以鐵道博物館概念設計,隧道內的車道地面仿造鐵路軌道形式,勾劃出鐵路意象,照明燈具使用具有復古味道的油燈燈罩,同時利用隧道的避難洞口營造火車行駛音效,裝置廢棄鐵道文物。騎著單車穿越舊草嶺隧道,在隧道火車音效下,宛如騎在涼涼的鐵支路隧道內,感覺復古又有趣。

牆壁磚瓦構成,用的是當時台灣鍊瓦株式會社所生產的紅磚

隧道內有許多這樣的裝置,猜想其用途應該是用來懸掛電線的吧

觀景平台

舊草嶺隧道福隆端入口

單線淨空的宜蘭線舊草嶺隧道通車後,肩負了60餘年臺北宜蘭間的交通重任。到了1979年北迴線鐵路通車前,臺灣鐵路管理局已經體認到宜蘭線必將成為銜接縱貫線及北迴線的重要幹線鐵路,如果不適時將宜蘭線擴建為雙線鐵路,那麼,宜蘭線的運量將達到飽和,無法因應未來更高的運輸需求。

於是,臺灣鐵路管理局提出宜蘭線擴建雙軌的工程計劃,由臺灣省政府函報行政院並於1979年12月獲同意實施。宜蘭線鐵路雙軌工程計劃,預留了未來實施電氣化的路線淨空標準,由於舊草嶺隧道內部淨空沒有達到這項標準,所以必須另建雙軌的新草嶺隧道來取代舊草嶺隧道。新草嶺隧道在1985年完工通車後,舊草嶺隧道便功成身退,除役停用封閉,廢棄在嶐嶺之下22年,直到2007年才重新開啟,並於後續整理闢建為「東北角草嶺自行車道」(於2008年8月10日開通),供民眾觀光休閒使用,現在已成為熱門的自行車騎乘景點。

舊草嶺隧道口以紅磚砌成圓拱狀,洞口高5公尺,可容單線通車。東北角暨宜蘭風管處歷經多年的努力,將舊草嶺隧道規畫為結合歷史、文化、觀光的「鐵馬隧道」,拆除磚塊,並在98年8月10日正式開放,讓遊客體驗它的原始風貌,以自行車騎一趟隧道所須的時間是15至20分鐘,步行則須30分鐘以上。福隆隧道口前約200公尺處並設立「吉次茂七郎紀念碑」,以紀念開挖隧道的日籍技師。

左方是服役中北迴鐵路的隧道,右方則是舊草嶺隧道的出口

隧道裡面通風良好,而且出奇的涼爽,騎、走在裡面非常舒服

故吉次茂七郎君之碑

隧道完工時,有關單位在北洞口北側約90公尺之路線旁,豎立吉次茂七郎君之碑,紀念隧道完工前病歿的工事現場監督員吉次茂七郎技手。

故吉次茂七郎君之碑

海蝕平臺發達的地質地形

東北角豐富的地景資源處處驚奇,回顧地球億萬年來的地質演變,東北角海岸可以說是臺灣的縮影,它從華南邊上的一片陸地下沈成海,再從海底被擠上高山,這一段滄海桑田的演變歷史,刻劃在龍洞岬古老堅硬的四稜砂岩中,也紀錄在鼻頭角沈積的地層上。海岸地形以三貂角為界,以北是標準的沈降海岸地形,岩石經過千萬年海濤和強勁的東北季風不斷的侵蝕、磨蝕、風化、搬運等作用之下,形成了如蘑菇般的蕈狀岩、豆腐似的豆腐岩、蜂巢式的蜂窩岩 ...... 等各種渾然天成的奇形怪石;三貂角以南陡峭的四稜砂岩岩壁、萊萊、鶯歌石一帶發達的海蝕平臺,以及北關令人稱奇的單面山與單斜脊地形、豆腐岩地形等。本段多變之海岸地形,在在顯露豐富的獨特地質景觀,無一不是欣賞地質之美的最佳去處。

從這裡可以看到龜山島和漁船,與近處海蝕平台