2016年1月,台灣完成了歷史上第三次的政黨輪替,讓台灣轉型正義的工程再度有了一次重啟的契機。然而,台灣也和所有曾經進行轉型正義的國家,所面對的挑戰一樣,舊勢力的反撲、人民的無力感,以及政客對於現實的妥協等等,仍不斷地阻礙轉型正義工作的進度,使得台灣朝向建立一個正常化國家的目標,依然十分遙遠。

不過,隨著台灣的民主化進程,公民社會的力量日益壯大,多方面展現在各種政治或社會的改革議題上;公民力量的自主特性,當然也不會自外於多項轉型正義工作。

因此,從《促進轉型正義條例》在去年12月初三讀通過後,關於轉型正義的相關議題,便成了社會輿論的焦點。例如:鈔券硬幣上的蔣中正、孫中山等肖像、各地仍隨處可見的蔣中正銅像是否去除?中正、中山等街道路名和校名是否變更?連國歌裡頭的「三民主義」和「吾黨所宗」黨國意識形態也被拿來一一檢視。從這個發展趨勢來觀察,民眾自主參與轉型正義的工作,似乎正醞釀著新一波的公民運動。

事實上,早在促轉條例正式通過之前的去年9月間,就有某個民間社團,針對中正路改名的問題,向全國22個縣市政府發出陳情,並希望各縣市政府,能盡速對於轄下的中正路提出更名的方案。顯然,該社團並不預期促轉條例能在立法院該會期中順利通過,而希望地方政府能依地方自治的精神,對於「出現於公共建築或場所之紀念,或緬懷威權統治者之象徵,應予移除、改名。」先行規劃。

有趣的事情來了。在該社團陸續收到各地方政府的正式回函後發現,竟沒有任何一個地方政府,願意主動進行這項轉型正義的工作;有的予以委婉拒絕,有的則是強調應由多少比例的住民提案,並經多少比例的書面同意後,才能進行改名的工作。其中亦不乏打著推動轉型正義旗號的民進黨執政縣市政府,這不啻是一種諷刺!若說中國國民黨籍執政的縣市政府,抗拒推動中正路改名尚情有可原,民進黨籍執政的縣市政府對此事不明確表態,甚至抗拒,就真的說不過去了。

從各縣市政府的回函裡可以看出,大部分的縣市政府都不談中正路改名對於轉型正義的價值,而是從中正路改名涉及民眾權益甚鉅,戶政系統、工商登記等都必須面臨變更,將會耗費龐大的社會資源等成本問題,認為中正路是否改名應該審慎為之。因此必須依照該縣市的自治條例,或是門牌編釘辦法等規定,居住在中正路的住戶超過二分之ㄧ,或是五分之三,甚至有的要求要超過四分之三(如台北市)同意更改,中正路才能更名。

而唯一明確表示只要法案通過,中央要求改名就改名的,反而是長期以來被視為中國國民黨「黨友」、人稱「花蓮王」的無黨籍縣長傅崐萁主政下的花蓮縣政府。與其他語帶保留的縣市政府相較,花蓮縣政府的明快回應倒是相當「阿莎力」,但也設下前提是「法律先通過,」的門檻,抹壁雙面光。

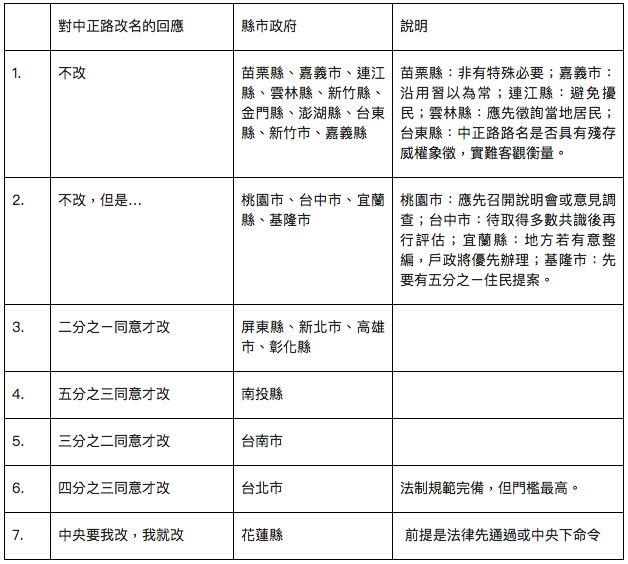

下表為「促轉條例通過前」正式詢問各縣市政府對於中正路是否改名的回應意見:

圖/陳麒安提供

由表中的資料可以明顯看到,傾向於不進行改名的縣市有新竹市、嘉義縣等10個縣市,接近全國的一半;若是加上存查、參考或要先進行評估的桃園、台中等4個縣市,則當時傾向不對中正路進行改名的縣市,已佔了絕大多數。不過,設置高低不等門檻限制的7個縣市,也無法從中解讀出他們要以中正路改名,來符合促轉條例的相關規範,只不過這些縣市最起碼還設置了一個遊戲規則。

也難怪當促轉條例通過之後,內政部長葉俊榮會對外表示,中正路是否改名屬於「地方自治」權責。於是,中央把責任推給地方,地方再把責任歸咎於提案或同意門檻不足,最後中正路改名這項轉型正義的工作也只好繼續「維持現狀」下去。

但中正路要不要改名,真的有如上述可以由中央推給地方,地方再依據自己所定的自治條例,或是行政命令如門牌編釘辦法等設置改名的門檻,讓中正路最後「就地合法」嗎?答案恐怕不是如此。這必須從《促進轉型正義條例》的法律位階,以及其條文內容來加以分析。

先從法位階來來看,《促進轉型正義條例》有特定的人、事、時、地,為有特別規範的「特別法」是很明確的。而特別法的位階優於普通法,《中央法規標準法》第16條:「法規對其他法規所規定之同一事項,而為特別之規定者,應優先適用之。」訂有明文。

再依據《中央法規標準法》第11條:「法律不得牴觸憲法,命令不得牴觸憲法或法律,下級機關訂定之命令不得牴觸上級機關之命令」與《憲法》第172條:「命令與憲法或法律牴觸者無效」。換言之,地方政府引用地方議會所通過的「自治條例」或是屬行政命令性質的「門牌編釘辦法」,都不得以之對抗《促進轉型正義條例》的相關規定。

至於促轉條例的內容,也可清楚看出條文的強制性,並不具備任意性或是給予行政機關有過多的裁量空間。依據該條例第5條第1項:「為確立自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性,及記取侵害人權事件之歷史教訓,出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵,應予移除、改名,或以其他方式處置之。」對於像是中正路等緬懷威權統治者之象徵,「應」予移除、改名,用的是「應」而不是「得」,國家必須以強制力,實現條文的內容規範。就算後段所謂「以其他方式處置之」,指的也是應移除或改名狀況之外的其他處置方式,不代表可以取代「應予移除、改名」。簡單地說,不論中央或地方若對中正路等緬懷威權統治者之象徵,不予移除、改名,即屬違法。

然而,「徒法不足以自行」,尤其是中華民國自憲法以降,一大堆各式法規,條文都看似縝密嚴謹,執行起來卻是「零零落落」。促轉條例的執行,若變成有促才有轉,或是更糟的「已促不轉」,已形同具文的法條,不論其立意如何良善,終將難以避免失敗的命運。

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。