1940年,法國馬賽發生過一幅這樣的情景:一位猶太畫家拿著他的畫冊,來到美國救援辦事處,向辦事處秘書申請去美國避難。由於這位畫家的名聲不是很大,秘書無法確定此人就是美國需要的「一流人才」,於是讓畫家去畫幾張馬賽港的速寫看看,以此決定此人是否能避免成為納粹集中營的獵物。

這個令我含淚大笑的真實故事,反映了那個血與火的時代,法國知識精英逃亡的一段悲愴歷史。當時法國乃至整個歐洲,似乎只剩下兩條出路——奧斯維辛或馬賽。在歐洲的這場大劫難中,仍實行孤立主義政策的美國,只篩選部分精英予以救助,並要求回報。由於文明社會,不希望百萬猶太人「無處可逃」的歷史再現,1951年聯合國制定的《日內瓦公約》,終於在法律上承認了難民身份。

※美國孤立主義國策鼓勵希特勒

在此之前我們談的歐洲難民問題,大都指從世界各地流向歐洲的人群。而在上個世紀前葉,歐洲卻是一個巨大的難民輸出地區。當我們超越民族國家的藩籬,在歷史煙雲中,凝視那一代流亡者淒苦無助的身影,會痛切地認識到,今天我們所享受的被庇護的權利來之不易。

自1620年「五月花」號船到達美洲,至今為止,美國的主流人群,仍然是來自歐洲的白人。然而,本是移民國的美國在上個世紀三十年代,對那些即將成為大屠殺遇害者的歐洲人,曾一度打算關上大門。

這主要是因為,美國那時還沒有「難民」的概念,沒有任何法規保障難民的權利,政府奉行的是民族主義,與不干涉別國事務的政策。在十九世紀末期,美國人曾展開過一場大論戰,反移民的農民,戰勝了支持移民的城市居民(就像當今川普上台時的情況)。此後美國兩次立法,都實行排斥移民的政策,逐年減少移民名額,歐洲人的赴美簽證,極難辦理。

收緊移民的政策,首先與經濟有關。由於19世紀末移民美國的歐洲人,大多貧困且無技能,一些「土生土長」的美國人認為後來者威脅了本土經濟。其次是因為種族歧視,例如,白種移民排斥有色人種,老移民排斥新移民,當時美國社會還充斥著反猶排猶的氣氛。

就在美國仍採取孤立主義政策之時,1940年6月,法國突然向德國投降。按照停戰協定,法國必須向德國「無條件引渡」從德國逃來的流亡者。其時,德國、捷克和奧地利的反納粹人士,都把法國當作人權的故鄉,誤以為逃到法國是安全的。潰敗後與侵略者握手的法國,很快就制定了一部《猶太身份法》,掀起了驅逐猶太人的風潮。

在此之前,希特勒曾表示,如果有其他國家願意接受猶太人,他會協助猶太人離開。1938年7月,美國總統羅斯福召集了一個討論猶太難民問題的國際會議——埃維昂萊班會議。但是,32個國家的代表在會上,只是批評德國,口頭表達了一下對難民的同情。除了加勒比海小國多明尼加,同意增加移民配額之外,其他無一個國家,表示願意接收猶太難民。

埃維昂萊班會議的結果,鼓勵了希特勒,他在興高采烈表示了「震驚」之後,決定使用「最終解決方案」來處理猶太人。

※民間組織救援,篩選歐洲精英

黑暗時代的大逃亡到來了,那些「集中營的獵物」走在死亡的道路上。在美國政府保持中立不作為時,許多美國民間社團緊急行動起來,尤其是美國的左翼人士。他們努力改變原來閉關鎖國的孤立主義立場,承擔起救援的重任。

猶太勞工委員會,是美國較早開始展開行動的組織,他們救助了歐洲不少社民黨人與工人領袖。美國學術界、新聞界、藝術界和宗教界,紛紛創建自己的救援委員會,力邀遭到法國政府驅逐的人去美國。這些組織,使美國公眾輿論注意到歐洲的困境,並籌集資金。

前幾年,法國出版了歷史學家艾曼紐·盧瓦耶的著作《流亡的巴黎》。此書敘述了二戰時的知識精英,通過怎樣的援救機制被送往美國。書中重點談到美國著名的洛克菲勒基金會——一個致力於科學的慈善事業的組織。為了保護世界性的科學研究,洛克菲勒基金會,決定救助那些希望離開歐洲淪陷國家的部分科學家與學者。他們計劃援助的世界級的「一流人才」,包括大約100名英國學者,75名法國學者。

這裡有仁慈也有功利。洛克菲勒基金會,早就資助一些歐洲頂尖學者,在此危急時以友人身份為之奔走,拯救並保護智慧人才,這對提升基金會的慈善形象有利。但這既是人道主義,也是為了美國的國家利益,讓不同領域的歐洲精英來到美國,這對想要蒐集人才的美國,是一項意外收穫。當時尚年輕的美國已經濟強盛,在文化上,卻仍然是一個弱國。

雖然洛克菲勒基金會提供資助,但獲得簽證需要美國國務院大發慈悲。美國政府要求歐洲避難者會給予回報,例如,把祖國的情報,提供給美國當局。1941年美國參戰後,來自歐洲的避難者,提交的有關本國地理、政治和社會狀況的報告,使美國軍隊,能在歐洲成功登陸。

由於救援需要配額和大量的金錢,所有的救援機構,都對避難者制定了挑剔的「篩選」標準,其條件包括聲望與知名度。洛克菲勒基金會偏愛的對象是:曾與該基金會有聯繫,會說英語能執教,能融於美國學術界的年輕男性。

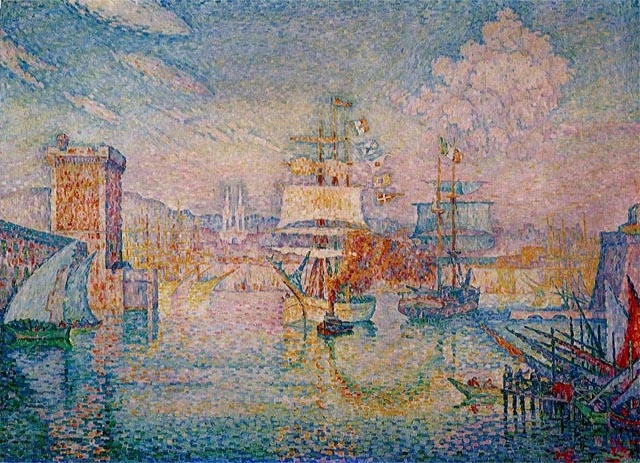

※名流聚集馬賽,去留命懸一線

馬賽變成了一個夢幻般的城市。獲知美國人有救助的計劃,處於岌岌可危處境的人們,從各地跑來,絕望地尋找出路。當時聚集在馬賽的歐洲知識精英,來自各個領域,幾乎可以構築起一個大國的靈魂。

法國在投降後,被分割成兩個區域——德國佔領區和維希政府行政區,馬賽屬於維希政權管轄。對流亡者離境一事,維希政權的態度搖擺不定。一方面,他們協助納粹抓捕猶太人與「不良分子」;另一方面,他們一度實行「歧視性的人道主義」政策,允許猶太人離境。於是,自1940年冬天開始,馬賽港在半年的時間里,成為逃往美洲效率最高的一條路線。

從馬賽成功赴美的猶太學者中,有獲得1922年諾貝爾生理學或醫學獎的奧托·邁爾霍夫教授,有諾貝爾文學獎得主托馬斯·曼的哥哥、作家亨利希·曼,還有我們比較熟悉的女學者漢娜·顎倫。

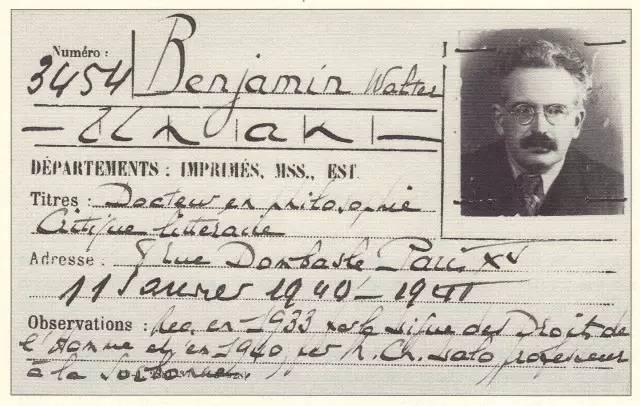

另一位著名的德國思想家班雅明,也和好友顎倫一樣,從德國逃到法國,在法國陷入集中營後,再次出逃。不幸的是,班雅明走的是另一條逃亡路線。他翻越庇里牛斯山,準備從西班牙前往美國,卻被西班牙當局禁止入境。走投無路,班雅明在邊境小鎮,自我了斷。

德國猶太思想家班雅明自殺於西班牙小鎮。(圖/作者茉莉提供)

有的學者在收到來自洛克菲勒基金會的邀請時,正被關在集中營里。例如法國傑出的哲學家讓瓦爾,當時他因生病瘦得嚇人,集中營的醫生,認為他活不了多久,建議納粹釋放他以節省安葬費。讓瓦爾到達美國後,在紐約市創建了流亡大學。

不是所有收到美國邀請的人都能赴美,有些人因為個人身體和家庭等原因,無法離開歐洲。例如法國著名猶太裔歷史學家馬克·布洛克,他和洛克菲勒基金會聯繫了一年多,由於不肯拋下兩個成年的孩子,他留在法國參加抵抗組織,於1944年被德國人逮捕並槍殺。

更多匆忙跑到馬賽的人,得不到美國的邀請,有些人被恐懼刺激得歇斯底里。援救組織精挑細選「一流人才」,每一個被劃掉的名字,都意味著有一個人希望破滅,命懸一線。對此,洛克菲勒基金會的副主席托馬斯承認:「在拯救知識的堅定意志,與拯救生命的人道主義願望之間,不可避免地存在衝突。」

即使因美國邀請而神奇地改變了命運,流亡者在赴美途中也經歷了不少煎熬。人類學家施特勞斯,曾描繪過他們在漫長旅途中,遭受的惡劣待遇。這些猶太名流,在上船時被法國憲兵當作囚徒推擠,被辱罵為「賤民」。到了美國,他們也必須面對當時普遍的排猶情緒。

被迫離開家鄉是悲苦的,但當年從馬賽以難民身份赴美的人都知道,命運對他們已是非常優待。他們大都在倖存後,為美國的學術注入生機,使文化沙漠變成沃土。例如顎倫,作為政治理論家,她成就卓著、獨樹一幟。經典兒童小說《小王子》的作者聖埃克絮佩里,在流亡到美國後,志願加入盟軍空軍部隊,駕駛戰機於1944年在地中海執行任務時被擊落,獲「法蘭西烈士」稱號。

※「弗萊伊的逃亡路線」改變美國

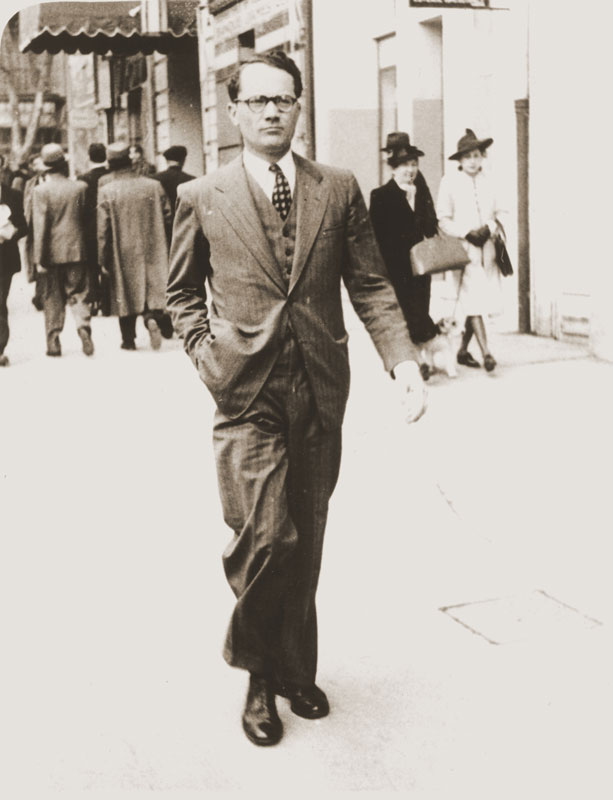

研究美國各團體,救援歐洲難民史實的歷史學家,發現了一個奇跡:弗萊伊(Varian Fry)的逃亡路線。這條路線被稱為「英勇而成效卓著的救援行動」。這是一個美國白人新教徒,冒著危險願做一切事情,來幫助猶太人的故事。

Varian Fry walking along the street in Marseilles.(圖/作者茉莉提供)

那是1940年6月,美國的一個募捐餐會上,第一個為應對法國戰敗新形勢的民間組織——美國「緊急援救委員會」成立了。參與者有作家、記者、傳教士和大學校長等。

參加餐會的記者弗萊伊原是紐約上流社會的年輕人,畢業於哈佛大學,作為外派記者曾駐柏林,親眼目睹了納粹的崛起。此時,弗萊伊成了緊急援救委員會的代表,負責聯絡法國學術界需要流亡的人士。兩個月後,弗萊伊帶著一個200人的名單和3,000美元,自願奔赴馬賽。

弗萊伊到達後,馬賽風傳他是「難民的救世主」。他善解人意又寬容,很快就獲得各方面的好感。但是,由於真切關注那些將要成為犧牲品的人,這位左派自由主義者,被迫與各方面衝突。他不但與法國維希政權衝突,與美國國務院衝突,還與自己的上司——緊急援救委員會的負責人鬧矛盾。

這是因為,為了拯救更多的人,弗萊伊決定與合法性決裂。他使用各種非法手段,例如黑市資金,偽造文件,秘密山路和海上航線。當時的美國政府,對民間自發的救援多有阻撓,而弗萊伊的上司為此膽怯。弗萊伊曾多次被維希政權拘留。1941年9月,他被法國驅逐出境。

雖然在馬賽只呆了13個月,弗萊伊的努力導致約2,000人獲救。今天,人們在紀念偉大的弗萊伊時,發現他的一大貢獻是:改變了美國人對待難民的態度。

※沒有政治共同體,人便是被放逐的

身為猶太難民的顎倫,在《極權主義的起源》一書中指出:「沒有政治共同體,人便是被放逐的。」她所指的「政治共同體」,其概念來自古希臘的城邦,那裡的公民追求共同的利益與正義。

漢娜鄂倫與第一任丈夫逃亡法國。(圖/作者茉莉提供)

二戰結束後,懷著對「大屠殺」很深的愧疚感,聯合國於1948年在《世界人權宣言》裡規定:「人人有權在其他國家尋求和享受庇護以避免迫害。」從此,難民權成為人權的一部分。同年,美國國會通過了《戰爭難民法》,這是美國歷史上第一部真正意義上的難民法。1951年,聯合國《日內瓦公約》承認個人而非集體的難民身份,允許外國對個人流亡者,予以保護。

然而,歷史有時會出現反復。自美國總統川普被選舉上台,一個世紀前美國農民反移民的歷史,今又重現,二戰後美國確立的普世價值觀正面臨挑戰。在「美國至上」的孤立主義政策下,川普想要築起高牆。美國會重新閉關鎖國嗎?會有更多流亡的班雅明,被逼在國界線上自盡嗎?

當代著名社會學家鮑曼說:「『共同體』並不是一種我們可以獲得和享受的世界,而是一種我們熱切希望棲息、希望擁有的世界。」「這是一個失去了的天堂,或者說是人們希望找到的天堂。」

原載FT中文網2017年10月31日

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。