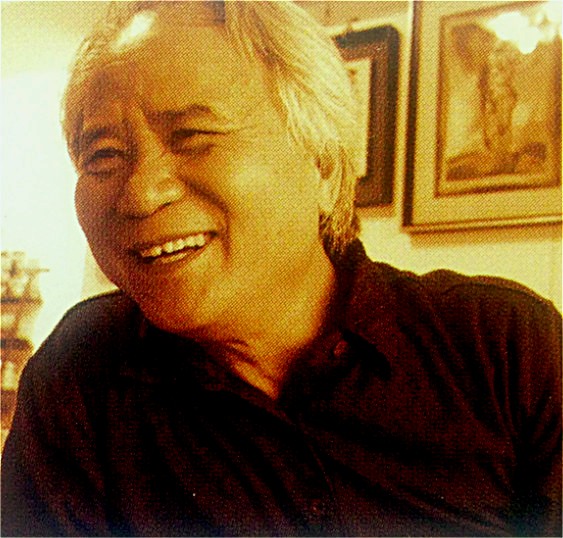

走過礦坑、踩過沙漠,連小學都沒畢業的余進長,憑著人要爭氣的信念,最後在畫布上成就了自己。

汐止的田野間長大的余進長,在家中排行第十,小時後就跟著父親下田耕作。十三歲開始下礦坑,從挑煤開始做起,後因年幼無法勝任而轉職到鐵工廠當學徒,短短二年間練就一身好手藝。十五歲再度進入礦坑,成為挖煤師父,領有日薪五十元的優渥待遇,五十元這個數目在1950年代時買上好幾打好酒還綽綽有餘。然而俗諺說得好:「做礦工,愈往內愈黑暗」。如此高薪也高危險的工作,親友們怎會放心讓一個正在人生跑道上起步的少年郎繼續一生呢?當時正逢台灣電力工程大力進行,在一個偶然的機會裡經由別人介紹進入台電,也由此展開他幾近半生的電纜配修生涯。「我沒什物學歷,嘛毋識字,未使做工程師父。每遍攏利用食飯時間跑轉去工地偷偷啊學。」堅毅、認真的個性讓余進長學了一身好技術,原本想要利用這份本領開個小店,也好多關照正在成長的兒女。沒想到店沒開成,從小荷鋤挑煤、打鐵配線的他,反倒開啟了人生的另一條路。

四十六歲時,他被三新工程公司派往沙烏地阿拉伯從事電纜裝修工作。在滿地風砂的異國生活是極為孤獨冷清的,工作之餘,極少有休閒娛樂。為了排解寂寞與思鄉之情,余進長重拾兒時樂趣,憑著日本時代小學美術的基礎,開始以原子筆、鉛筆素描的方式,將沙國風土人情一一詮釋在紙上。好奇的問起他作品中所繪和沙國親王共進晚餐的經驗時,他不好意思的說:「無啦,彼是臭彈啦!只是想欲乎台灣的親人知影我佇茲過不錯。」由此可知,余進長以繪畫來替代家書向親友通報平安,此乃是他初始的繪畫動機。

五十二歲回國後,余進長憑著過去的記憶和素描筆記,將沙國所見所聞,用不透明水彩畫成作品。之後,由於老母親的一席話:「汝畫的人和風景我攏看無,什物時陣汝嘛畫一點乎我看有的?」才使得他的繪畫內容走向台灣這塊土地的風情人物,開始描繪少年記憶中的農村生活和礦坑景象。

試著走進他的作品,1940年代台灣農村勞動生活的意象便呈現在眼前。來到溪邊,我們看到網蝦撈魚,穿著開襠褲的小男孩。坐在火車上,有著敞胸餵哺的青澀少婦,和一面吸吮一面翹腳、心滿意足的娃娃。打鐵舖裡有數位揮汗如雨的粗壯鐵匠,彷彿聽得見此起彼落的鏗鏘聲。7月悶熱的礦坑道中,衣衫溼透的挑煤婦女,夾雜著灼烈沉鬱的空氣,直逼鼻眼。余進長不僅刻畫他的懷舊回憶,也為過去的這塊土地留下鮮明的圖象記錄。

《茄苳打鐵店》不透明水彩、細毛筆、紙,52*77cm,1989。圖/蘇振明提供

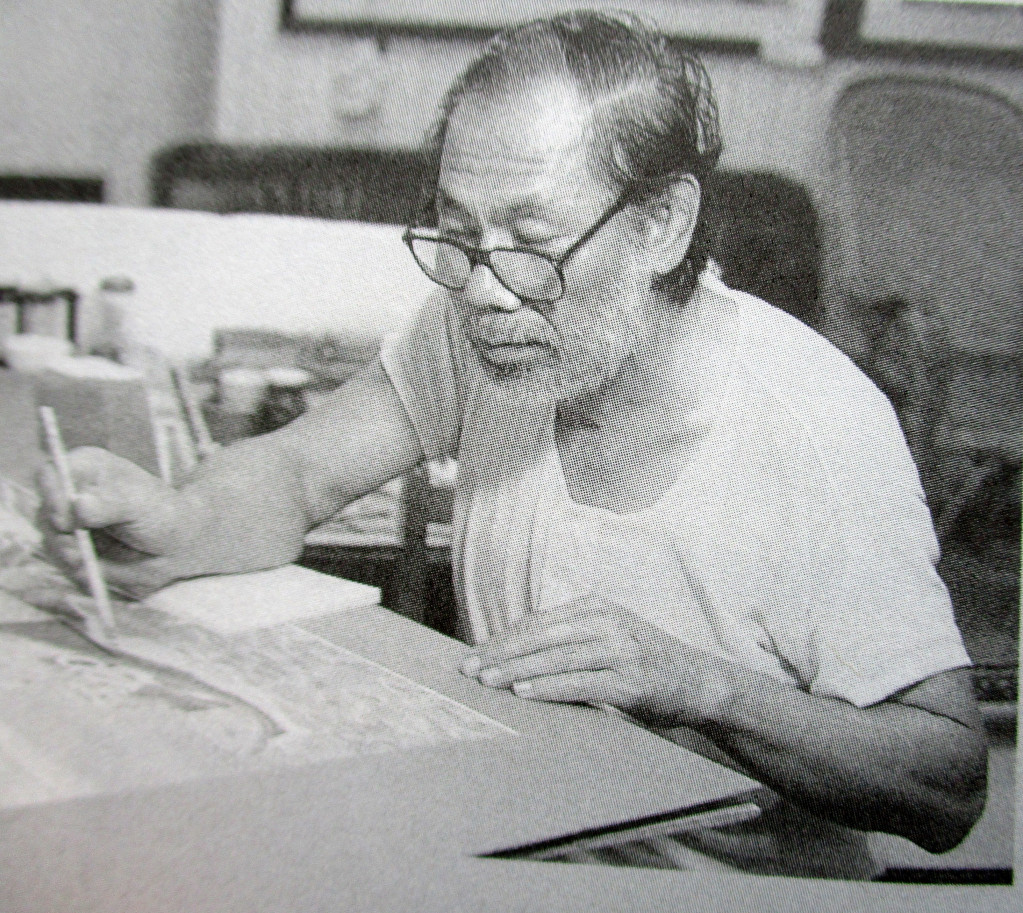

談起他如何無師自通,余進長說:「若是畫出來的圖自己感覺滿意,按呢過去的風景就會像裝了攝影機共款,只要合伊調出來用就會使囉。」聽他談來,創作彷彿吃飯喝水共款簡單,可是他也說:「要有耐心啦,常常畫就會進步。」他慣用修補底片的「白圭筆」。一筆一觸畫出生命的過往和此刻的心情。一張報紙大的畫,往往要畫上半年,一個手掌大的橘子也得描上一天。這般細膩、溫暖而又樸拙的風格到底來自於哪裡呢?回溯他的童年,從小就必須頂著酷熱,在田野、鐵舖和礦道間求溫飽,吃苦耐勞是他的本性;長年從事電纜配線的職業,使他磨練出超乎凡人的細心,這些身心特質和人生體驗,正是造就余進長作品精細點描風格的因素。

《插秧》油彩,145.5*97cm,1997。圖/蘇振明提供

只有小學學歷,卻凡事認真投入的余進長,因為思鄉情懷才執起畫筆,而今,他不僅在1993年舉行首度個展「童年往事」,後來更辭去工作專心創作。繪畫對他來說,已成為半百歲月之後的生活技藝和情感寄託。回想他常掛在嘴邊的一句話:「年歲大囉,尻川(音ka tsng,屁股)未使乎人看見。(意指人要爭氣,屁股不能穿幫)」,或許這正是支持他這一生在不同領域都能走出希望的動力吧!

《古井邊》油彩、畫布,52*64cm,1991。圖/蘇振明提供

《女礦工》油畫,52*72cm,2004。圖/蘇振明提供

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。