「醫病平台」從去年6月1日開始,除了農曆過年休假一週以外,一直都按時出刊;每星期二刊載醫界人士撰寫有關他們行醫的經驗與想法,每星期五則由社會人士抒發他們生病就醫的心得,希望透過這些作者表達醫病各方的感情、意見,雙方能更深入的彼此瞭解,而達到醫病和諧的「美麗新世界」。

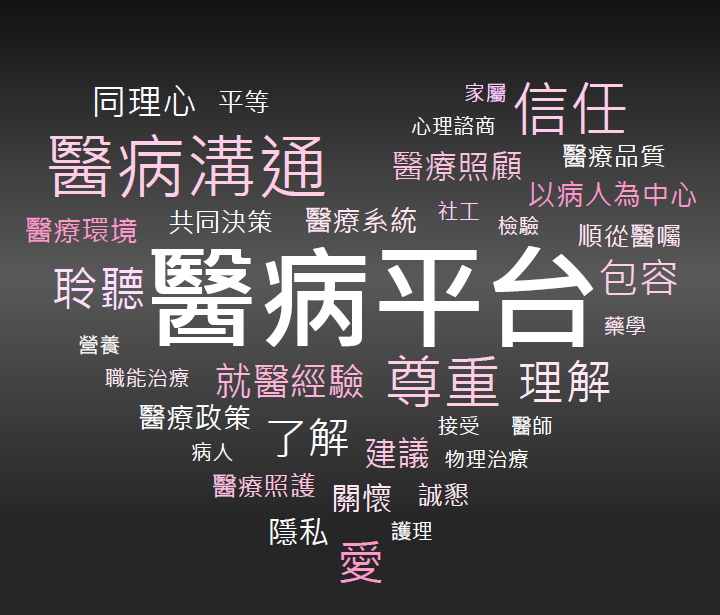

在這「醫病平台」一周年的日子,我們除了感謝《民報》開闢這園地,使醫病雙方能因為了解、溝通而減少誤會,並期待互相尊重、信任而改善台灣的醫病關係。我們由衷感激作者們百忙中為我們撰稿,讀者們給我們鼓勵,並希望大家幫忙這園地有更豐富的稿源與讀者,而繼續蓬勃發展。

〈醫生〉名畫的醫病關懷

今天我想在醫病平台「周歲」的特別時刻,介紹一幅名為「醫生」(The Doctor)的名畫,與大家分享醫病之間的感人畫面。

這張圖是英國盧克·菲爾德斯爵士(Sir Luke Fildes)畫於1891年。呈現的是一個非常破舊的貧窮人家裡,一位衣冠楚楚的醫生坐在椅子上,焦慮、專注地看著一位躺在兩張椅子拼揍成床的奄奄一息的小孩。由旁邊的燈光依稀可以看出藥物以及備藥的碗缽,顯示醫生可能剛做了診斷,讓小孩服了藥,而正殷切地看著小孩,期待他會慢慢醒來。由畫面的燈火可以看出這發生在夜間,但從窗邊射進來的光,顯示可能是快要黎明。在黑暗的背影中,可以看出小孩的母親已經受不了壓力,趴倒在桌上;小孩的父親將左手搭在太太的肩膀,關懷之情不言而喻,但他的臉卻朝向醫生,迫切地希望由醫生的表情看出小孩有所起色。

這幅畫生動地勾畫出醫生全神貫注關懷病人以及家屬殷切盼望奇蹟出現的感人鏡頭;而更讓人感受到清晰對比的,是醫生的西裝筆挺與窮苦人家的家徒四壁,刻劃一位高貴醫生深夜造訪貧苦人家,而不知東方之既白。

人文醫學大師史丹福大學醫學院內科教授亞伯拉罕‧佛吉思醫師(Dr. Abraham Verghese)曾經在其演講中,點出這畫最不尋常的地方是:在這畫裡,醫生根本沒有與小孩有直接的接觸,而是全神貫注看著他正在照顧的小孩的「整個身體」,而沒有畫出利用聽診器或任何儀器,檢查病人的某一部分,而這正是我們今日所說的「全人照顧」的最高境界。透過佛吉思教授畫龍點睛的註解,使我對這張圖的瞭解更上一層樓。

另外,值得一提的是畫家菲爾德斯的背景以及這幅畫的由來。他童年由祖母扶養長大,而她長年關懷社會貧富差距的不平,深深影響這位畫家對這方面的敏感度。他經常描繪飢寒交迫、流落倫敦街頭的窮苦人家,而引起當時社會的注意。這張圖是應一位在加勒比亞經營糖業致富的亨利·泰特(Henry Tate)的委託而做。泰特喜好藝術品,對這位畫家過去所畫的種種民間疾苦留下很深的印象,尤其是他所畫的窮人、寡婦,深深打動泰特的心。

由文獻資料來看,泰特委託菲爾德斯作畫時,並沒有特別指明他所希望的畫作內容,只希望他能以畫來反映當時的社會現實。菲爾德斯因其長子得病以後,受到醫生的諸多關懷照顧,後來雖然兒子無法戰勝病魔,但他對醫生一直心存感激,因此就利用這機會,在畫布上表達深藏心中多年的誠摯感恩。

蘊含醫學人文精神的佳作

這張〈醫生〉自從蒐集到倫敦「泰特博物館」以來,歷經博物館館藏藝術品多次的輪換,這張圖卻一直到目前為止,都還沒被換過。1996年當我在美國執教於大學醫學院時,曾到倫敦半年進修,也曾到過該博物館(當時稱「泰特畫廊」)。但很遺憾地,當時我還不知道這幅名畫,而錯過了機會。兩年前利用訪問劍橋大學之便,離英之前專程到倫敦泰晤士河畔的Tate Britain(目前該博物館的正式英文名稱是「英國泰特」),以朝聖之心親睹這幅名畫,心中有說不出的震撼。

值得一提的是,這幅名畫對台灣熱心醫學人文教育的老師並不陌生,因為當2008年我們台灣12所醫學院校各推薦2位老師共同組成「醫學人文教育核心團隊」(Medical Educators for Humanities, MEH)時,我們想送給每位團員一個保溫杯做紀念品。當時我們想找一張最能代表醫學人文關懷的圖片來包裝這保溫杯,而MEH的靈魂人物張燕娣醫師及時找到了〈醫生〉這張圖,而贏得大家的激賞。

對我而言,這張圖最重要的意義是「醫生的存在帶給病人與家屬最大的希望」,而這也正是「醫病平台」的願景,希望有一天我們的醫生都可以在台灣的社會塑造出這樣的形象。

更多醫病平台精彩文章請至:【醫病平台專區】

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

【醫病平台】

由老、中、青醫師及非醫界朋友發起的「醫病平台」,期待藉此促進醫病相互理解,降低醫病認知差距,減少誤解及糾紛,找回醫病之間尊重與信任的美好。期改善醫師診療行為、民眾就醫態度,進而帶動改善醫療政策、環境及品質。歡迎各界踴躍投稿、討論齊進步。

如蒙賜稿,請寄:DrPtPlatform@gmail.com,文章字數 1500-2000。

因篇幅有限,本報保留刪節權,一經採用,刊出後奉上薄酬。

來稿請附真實姓名(如欲以筆名發表,煩請註明筆名與真實姓名)、簡單的自我介紹、身分證字號、通訊及完整戶籍地址(包括里或村、鄰)、聯絡電話和電子信箱,以及銀行(註明分行)或郵局帳號,若要捐出稿費也請附上受款單位及帳號,也可直接贈與「醫病平台」。