編按:日前張天鈞教授於「醫病平台」發表「生病要對時」一文,針對住院醫師和實習醫師80工時制度提出看法。感謝一位實習醫師的回應,以及現場實務的變化,讓我們更進一步討論醫師工時、勞動環境及責任的問題。

第一次拜得張教授風采是在大學一年級的「醫學與人文」課堂,當時其分享的藝術鑑賞心得,滿滿流溢出的才華與風采令全場醫學生如癡如醉;再有機會便是親臨張教授所在的病房見習,教學活動當中不時有張教授對於病人狀況精闢的分析,展現出經驗老道醫者的從容與幹練,不時也會聽聞學長姐所分享,關於張教授的各種傳奇事蹟,在診間輕易的為病人解決痼疾,皆是仰賴行醫多年的歷練。

誠如張教授所言,要成為一名良醫確實需要決心和過於常人的經歷,臨床的見聞與書本上的知識缺一不可,對於年輕醫師來說,更多寶貴的經驗都來自一次次的臨床犯錯,遇見問題、掉進陷阱、經過提醒以後把病人的形象深深烙印腦海裡。在醫院裡,臨床教師的身教言教自然讓年輕醫師們上緊發條,幸運的在這樣一群充滿幹勁與傻勁的學長姐之間學習,我想支持大家承擔這一切的都是對於臨床工作的熱忱和對於病家的執著。

今年六月一號開始,臺大醫院正式實施「PM off」新制,賦予前一天值班的住院醫師,隔天中午以後可提早下班的權利,也就是說,住院醫師的連續工作時間從32小時下降至28小時,每週工作時間接近80小時。雖說制度在前,但這並沒有養成住院醫師推諉責任的習性,為了將手上的病人交班完畢、不留給值班醫師太多麻煩,延後下班一兩小時是常有的事。一些奇妙的氛圍也在醫師之間傳播,中午一到開始互相提醒前一天的值班醫師早點回去休息,多了一些工作的當天值班醫師並無怨言,因為責任是輪流分擔的。

我在猜想,或許是曾經經歷過三十小時未闔眼的辛勞,大家對此新政策並未如某些人對於工時政策的批評-增加交班頻率、危及病人安全、中斷醫療連續性,反而用更多的包容在彼此協助,行醫長路漫漫,誰都不想過早燒盡。再者回到自己的感受,值班隔天精神渙散、對於病人突發的抱怨,耐受度降低是很自然的反應,飽睡一覺以後我才終於有心神回想病人的整體病況、歸納出自己還需要學習的地方,而不是機械性的見招拆招、片面解決檢驗數據而見樹不見林。

當然新制度不會是十全十美,連帶著有許多不一定便利的調動,從住院醫師、主治醫師到護理師都需要在臨床實作上重新適應,整體排班方式是否徵詢基層意見,或是少數領導階層片面決定,當然也是個問題。我曾經讀過一些研究文獻,關於國外醫療機構為了降低醫師工時所引進的新措施,從中比較各種照護指標、病人預後與醫師的身心狀態,所得到的結果甚且回饋給政策制定者,看了覺得很是欣羨。我想,要這麼做的前提,都是要有開放的心胸,並且不時滾動式檢討政策的影響,而這些出於病人安全的動機,都與張教授所引述的希波克拉底或孫思邈不相違背。

各種工時政策出現以後,時常會聽到主治醫師們的各種議論,認為降低工時只是治標不治本,台灣的醫療環境還有更多的根本問題,也常會有師長們在繁忙臨床工作當中談著精闢的分析。回顧前面提到的「醫學人文課」,我在想,或許其範圍也不該侷限於美術、音樂、戲劇、文學這類的藝術鑑賞層次,而應該讓臨床工作者能夠及早與醫學生談論當今台灣社會的各種醫療議題,不管是健保、醫糾或其他問題,我相信在這之中彼此都會有豐富的學習和成長。

更多醫病平台精彩文章請至:【醫病平台專區】

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

【醫病平台】

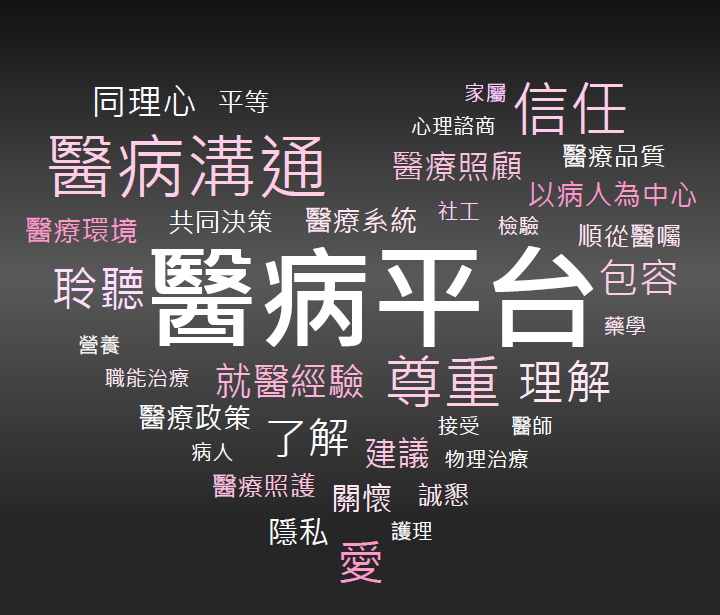

由老、中、青醫師及非醫界朋友發起的「醫病平台」,期待藉此促進醫病相互理解,降低醫病認知差距,減少誤解及糾紛,找回醫病之間尊重與信任的美好。期改善醫師診療行為、民眾就醫態度,進而帶動改善醫療政策、環境及品質。歡迎各界踴躍投稿、討論齊進步。

如蒙賜稿,請寄:DrPtPlatform@gmail.com,文章字數 1500-2000。

因篇幅有限,本報保留刪節權,一經採用,刊出後奉上薄酬。

來稿請附真實姓名(如欲以筆名發表,煩請註明筆名與真實姓名)、簡單的自我介紹、身分證字號、通訊及完整戶籍地址(包括里或村、鄰)、聯絡電話和電子信箱,以及銀行(註明分行)或郵局帳號,若要捐出稿費也請附上受款單位及帳號,也可直接贈與「醫病平台」。