一、對永興兄的感謝

永興兄與志聰兄最近請民報的專欄作家吃飯,吃飯前的座談會中,永興兄有提到新曆年後,民報的編輯會交給一些年輕朋友來做。

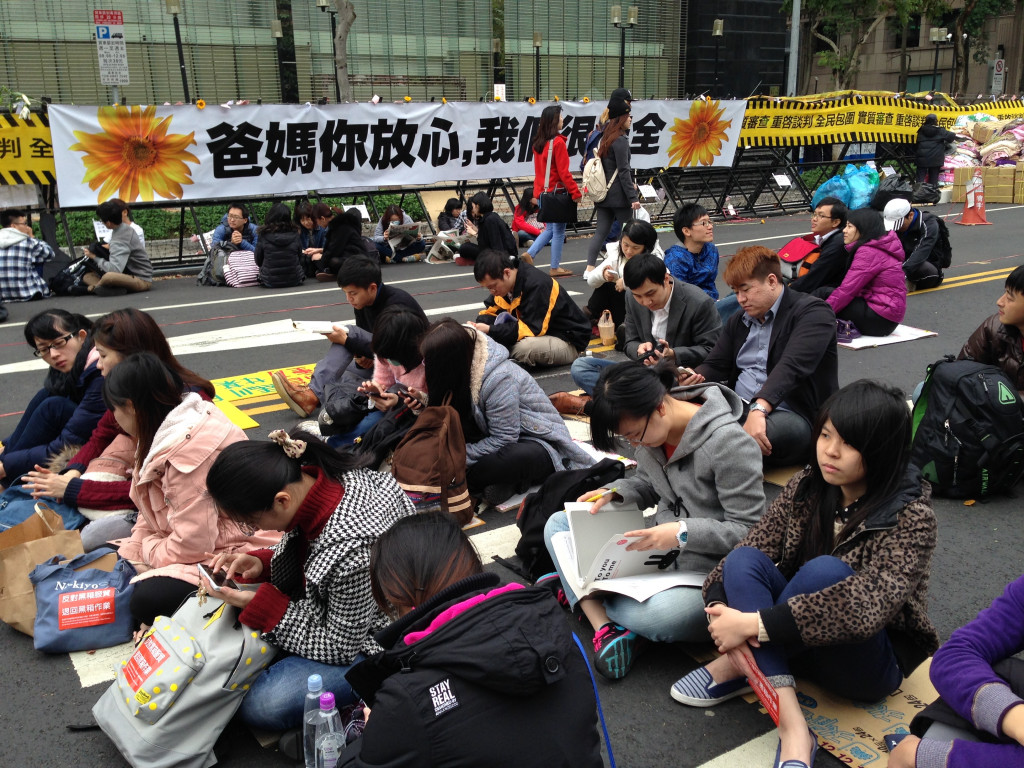

其實,在太陽花學運的時候,我個人就在當時抗議的同學們所聚集的濟南路上,看到了民報所發行的特刊,而我當時已聽到許多人跟我說:永興兄為了民報,到處募款。這就是永興兄為了台灣社會而積極付出的一面。我跟永興兄認識是在日本留學的時候,當時我的好友張炎憲帶我去跟永興兄見面,回台灣以後,我就一直受永興兄的照顧,我母親得了憂鬱症,都是永興兄幫我母親診療。後來,彭明敏教授代表民進黨出來選總統失利後,彭教授與永興兄就出來組成新國家連線,我也應永興兄的要求,代表新國家連線出來競選立委。後來,李登輝總統組織台灣團結聯盟時,我代表台聯在汐止、中永和等地區選立委,永興兄特別拿了十萬元給我當競選經費。民報請客的那一天,我還跟永興兄說:我在那麽多報章媒體寫文章,能夠固定拿到稿費的就是民報。所以在我踏入政治這條路以後,永興兄是非常照顧我的前輩,也為了感謝永興兄的照顧,我在開南大學法律系主任任期一結束之後,就幾乎一個星期寫一篇專欄到民報上面。

二、台灣發展的課題

(一)台灣必須面對的兩個大問題—中國的對台政策與國內不同意識型態的對立與對抗

我到目前為止,在民報所寫的專欄文章有大約240篇左右,我覺得民報的一個最大特色就是尊重作者本身的看法與寫法,不過,民報的立場很清楚,那就是追求台灣獨立自主的目標從未改變。其實一路走來,從黨外運動到民進黨的成立與民進黨的執政,許多人的付出對於這個結果都多多少少有所貢獻。只是民進黨的執政並不代表台灣在世界上可如同其他國家一般,昂首闊步於世界。而所以會如此,最大的因素是中國的對台政策與國內不同意識型態的對立與對抗,因此,要達成目標,是有很多的課題,我們必須去面對的,而這也是考驗我們的智慧最好的機會。所謂「國無外患者恆亡」所要表達出來的不外是:我們如何去了解自己所處的局勢,而應用我們的智慧去想出對策來解決問題,進而去達成我們的目標。

(二)世界近現代史的發展與台灣

其實,我很喜歡從文明論的角度來談台灣與世界發展的問題。在過去以農業為主的時代,在地球各個地方產生了許多不同而各具特色的文明與文化,當時的文明雖然彼此之間有若干的來往,但速度相對於現在來說,可謂緩慢許多。而在工業化以前,生產的成果最主要是依靠勞力,相對地,用武力搶奪他人的生產成果就會比較快,因而人們始終脫離不了戰爭的陰影。工業革命之後,人類的經濟成長快速提升,而加速了大航海時代以後的世界交流,但工業化與資本主義及民族主義的發展,產生了許多的問題,例如帝國主義、歐美以外國家的殖民地化以及歐洲各國民族主義的衝突,最後就在科技的發展之下,帶來了第一次世界大戰與第二次世界大戰。二次世界大戰之後,在美國的主導之下,建立了以聯合國及國際貨幣基金與GATT(後來成為世界貿易組織=WTO)等的國際組織,使得世界經濟能順利發展,並使戰爭成為區域性的戰爭,而不會發展成為把全世界各國捲入的戰爭。至於因爲資本主義的矛盾而在各國所產生的社會主義與共產主義,雖然因為俄國革命的成功曾經一時控制了世界很廣泛的地區,卻也因為計畫經濟的失敗而崩潰。這就是美國學者Fukuyama所說的「歷史的終結」,而使新的世界進入美國學者杭亭頓所講的「文明的衝突」。全世界在經過不斷的摸索與嘗試錯誤之後,出現了大家向錢看的共同方向,而人的移動、物的移動更加快速,這也促成了多元文化與多元社會的形成。更加富裕社會的發展當然也帶來溫室效應等危急地球的問題,而知識能力是否充分或是不足也拉大先進國家與開發中國家的貧富差距。

(三)我們的課題

1、國內的發展與問題

在上述這種鳥瞰式的大方向發展之下,來看台灣的問題時,我們應該怎麽繼續努力下去呢?其實,因為民主化的發展,國內已經漸漸出現對多元社會的共識,從統到獨,在此後再經歷政治的變化(例如國民黨的消失或是本土化,乃至取代國民黨的第二大本土反對黨的形成)與社會的對談與融合後,將會漸漸地完全解決。當然台派人士要如何在這個問題上發揮力量,是需要靠大家的智慧與努力的。

2、對於中國我們要有方向感與相對的努力

中國就像一隻大象,很難在一下子就輕易轉身,因此,歷經三、四千年專制體制的中國很難像台灣一樣平穩走向民主化,要如何使中國共產黨瓦解?要如何使中國人成為一個獨立自主而有主體性的個人,去參與公共事務呢?中國是否應該成為聯邦,讓中國的政治權力不會集中於中央,而使得中國懂得如何透過對話與人民溝通、與其他國家溝通呢?在這個問題上,由於台灣具有漢文化的基礎,台灣是可以產生相應的作用與作為的

3、走上國際化,用國際力量來保護台灣

台灣在二戰之後,經濟的發展為台灣帶來了財富,台灣其實除了繼續國內的經濟發展以外,我們有很充沛的資金可以走向世界、走向國際。但是台商單打獨鬥的性格仍然非常強烈,將政治與對外經濟發展結合在一起,其實是打開台灣國際困境的很好的方法。但是,當我們看國內學術與媒體的發展,可以看出我們對世界發展認識的局限性。

三、結論—對新一代編輯的期許

以前我們常聽到上一代與年輕的世代之間會有代溝,但是科技的發展使得只差幾歲的人彼此之間就會有代溝。永興兄斷然把民報的經營、編輯要交給新一代的年輕人,這是很明智的決定。我個人期許新一代的編輯群能夠承先啟後,開創出一個全新的局面。

民報新聞平台開創適逢2014年的太陽花學運。示意圖/PAUL 楊

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。