Expo'70通稱大阪萬博,於1970年在日本大阪府吹田市召開,為期183天(3月15日至9月13日),吸引多達6421萬8770人入場,也是首次在亞洲舉辦的世界博覽會。

日本與世博會的歷史源遠流長。早在1867年,日本首次參加了巴黎世博會。日本的浮士繪藝術、日本花園、茶葉等展品風靡巴黎,歐洲通過世博會從中了解了日本和東方文化。

「明治維新」後,日本積極參與1873年維也納世博會。日本政府深知世博會是學習西方科學技術最好的課堂,在派往維也納的日本77人代表團中,有66人是工程師,這些專家在「世博會的工廠和車間」中學習研究,從世博會中吸收了西方科學技術並大舉加強發展工業實力。1877年,日本開始在國內舉辦相當規模的工業博覽會。1928年,日本參與了《國際展覽公約》的制定,成為締約成員國之一,並籌劃在1940年舉行以慶祝日本帝國成立2600年為主題的世界博覽會,後因第二次世界大戰而流產。

60年代,日本的經濟開始復甦並飛速發展。1964年,東京奧運會的成功舉辦更是振奮了國民精神。1965年,日本正式向國際展覽局申請舉辦1970年大阪世博會,主題為「人類的進步與和諧」。

世界博覽會在19世紀蓬勃開展的一個重要原因是各國商品交流和新技術發明的需要,旨在傳播知識以促進社會發展。交通和通訊的發達,使世界變得越來越小,發明創造已無需在世博會上張揚、傳播。世博會的策劃者們充分看到了這些時代特點和大眾媒體迅速發展給博覽會展示重點帶來的變化,由此接受了丹下建三(Kenzo Tange)的設計理念:世博會的重心應放在人類的精神生活上,世界博覽會必須成為一個「世界文化的盛大節日」。

世界各國的建築師充分發揮了藝術的想象,從展望未來城市的角度,廣泛運用鋼鐵、玻璃和新穎材料來強調現代建築趨勢,這也是自「二戰」後舉辦世博會的流行和時尚。

日本國家館作為展覽中最大的展區,造型設計源自日本國花櫻花的5個花瓣,也是直接將世博會會標圖形建築物化。由5個直徑為58米、高28米的鼓狀結構建築物組成並圍繞一個80米高的花蕊塔柱。

日本國家館主題:日本與日本人——過去、現在和未來。室內展示了日本人民的生活方式和文化,引人注目的展品中有排水量為300000噸的油船、放大500000倍的射電望遠鏡、抗震摩天大樓結構實物模型及速度可達到每小時500公里的磁懸浮列車模型。

為了舉辦世博會,大阪府和日本在建設新交通系統和重建現有系統方面投入了大量資金。東京至大阪的高速鐵路線改建,機場被擴大,從市中心到博覽會之間建設了幾十公里鐵路,大大方便了遊客參觀和疏散。

大阪世博會之後,世博會的大部分建築被拆除,園區改為萬博紀念公園。萬博公園現在有日本民藝館、國立國際美術館、國立民族學博物館、國際兒童文學館和萬國博覽會紀念館。

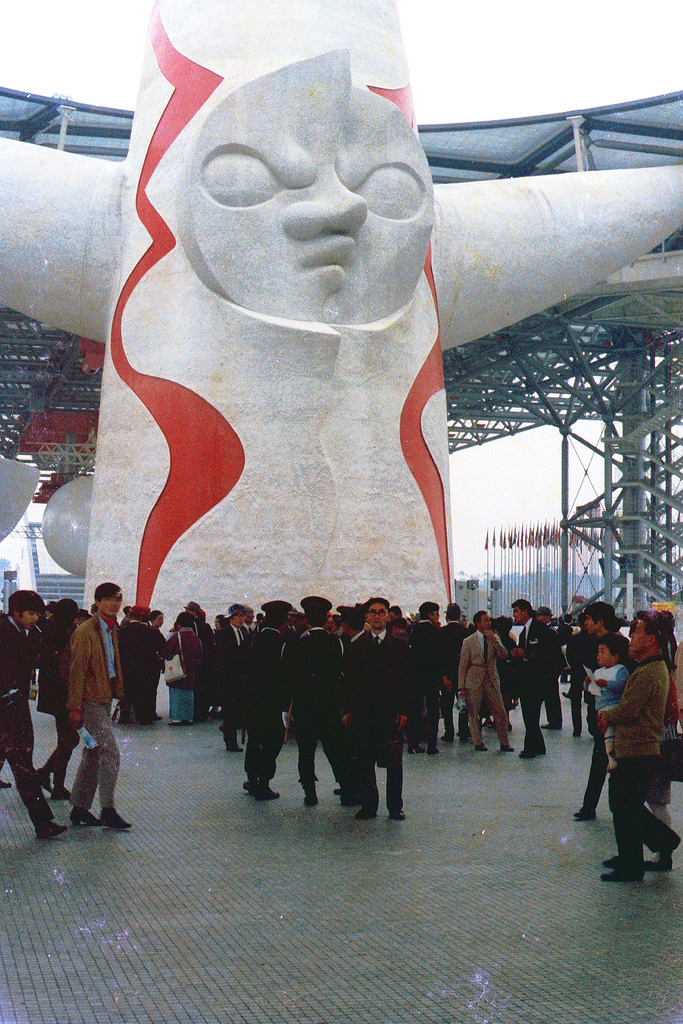

1975年,日本政府決定對太陽塔實施永久保留,成為國家特定的紀念文物。

太陽塔。圖/m-louis@flickr (CC BY-SA 2.0)

瑞士館。圖/m-louis .®, via flickr (CC BY-SA 2.0)

澳大利亞館。圖/k_oota@flickr (CC BY 2.0)

加拿大館。圖/m-louis .®, via flickr (CC BY-SA 2.0)

泰國館。圖/m-louis .®, via flickr (CC BY-SA 2.0)

聯合國館。圖/m-louis .®, via flickr (CC BY-SA 2.0)

柯達館、理光館。圖/m-louis .®, via flickr (CC BY-SA 2.0)

電氣通信館。圖/k_oota@flickr (CC BY 2.0)

東芝 IHI館。圖/m-louis .®, via flickr (CC BY-SA 2.0)

參考資料

維基百科-1970年世界博覽會

台灣Wiki

ExpoMuseum.com