相關系列:

《一顆茶葉蛋都不該給──系列1/4》

《一顆茶葉蛋都不該給──系列2/4》

看看教科書中的標準答案怎麼說

到底學過經濟學的人由他們的老師與教科書中,所學得的最低工資就業效果的標準答案是怎麼樣的呢?

這項標準答案剛好出現在毛慶生與朱敬一等七人所合著,而由管中閔編校的基礎教科書《經濟學》中,該書如是說(配合本文中的圖形):

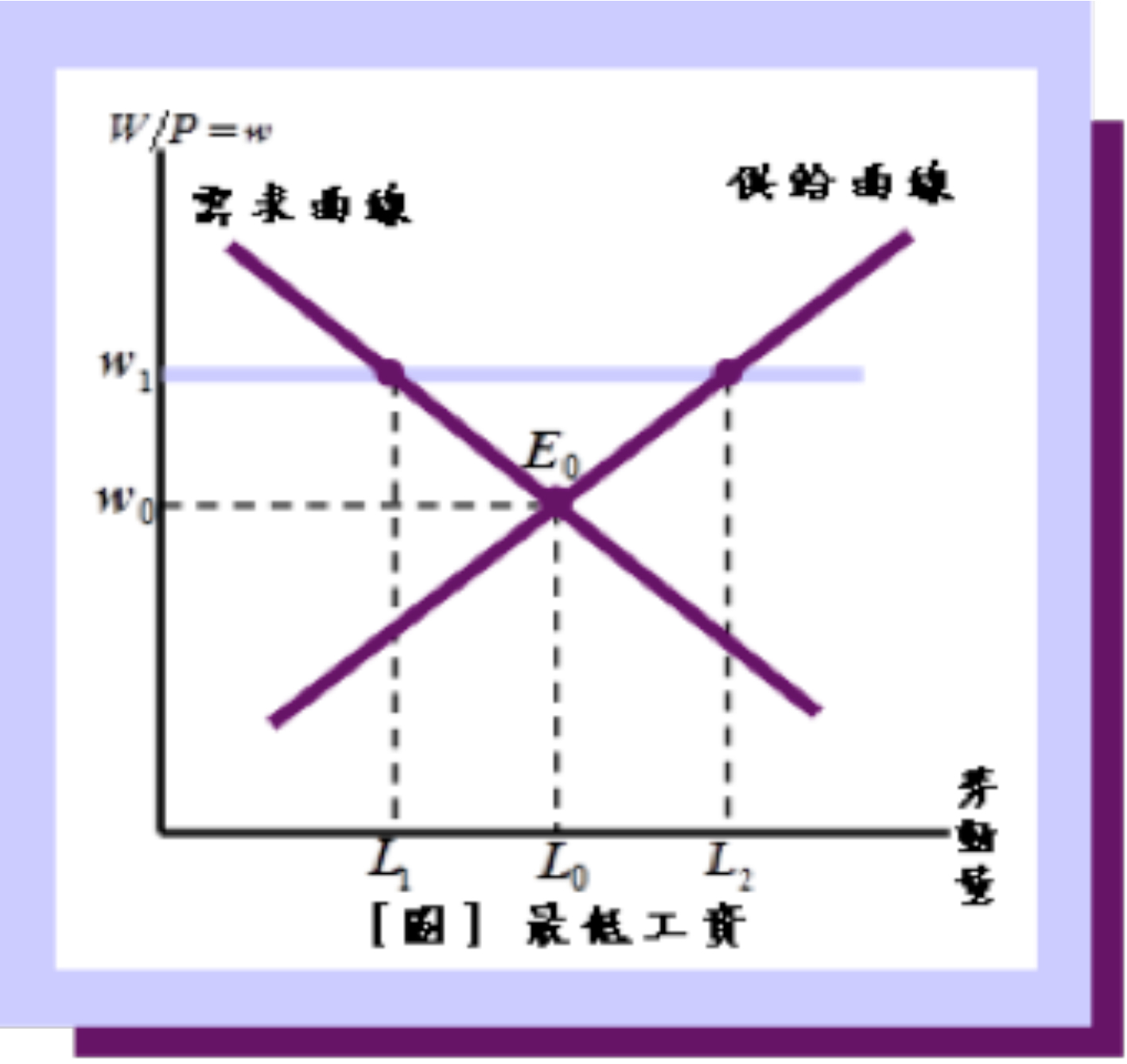

「最低工資:政府為了保障勞動者的最低收入,往往訂立『最低工資』(minimum wage),禁止雇主支付低於『最低工資』的工資率。在台灣,政府根據1984年通過的『勞動基準法』,也以『最低工資』規定雇主支付的工資下限。這項立法看似在保護勞動者的權益,避免雇主的『剝削』,但若我們相信工資是由市場供需決定的,則最低工資的規定勢必影響市場的運作。例如圖…中,若市場的均衡工資率是w0 =W0/P,但政府硬性規定最低工資是W1 >W0,則實質工資變為w1 =W1/P,於是會產生勞動需求量小於勞動供給量的現象,造成失業問題。」(p.215)

換句話說,由圖形中可以看出,提高 最低工資,會由原先充分就業的均衡(E0),變成造成L2L1線段所表示的人數的失業工人,其中L0L1是原來有工作但卻丟到工作的人數。

最低工資,會由原先充分就業的均衡(E0),變成造成L2L1線段所表示的人數的失業工人,其中L0L1是原來有工作但卻丟到工作的人數。

介紹了教科書中的標準答案後。接著,我們可以由「調整幅度」與「理論根基」這兩個層面,透過此簡單理論來討論經濟學家的思維方式。

調整幅度的問題

首先,有關調整幅度的問題,為什麼經濟學家反對任何微小幅度的最低工資調整呢?簡單地說,這是因為需求曲線是連續性的。經濟學家一直以連續的需求與供給曲線來作圖形上與數學上的思考,久而久之會缺乏戒心地忘掉了,工時其實是以一個小時接續一個小時的單位來做交易的不是連續性的,人是以一位接續一位的單位來雇用的而不是可以連續細微分割的。經濟學家並且習慣於以變化方向(是增或是減)的方式來思考,因為經濟分析裡常牽涉到個人不易被觀察的主觀性(如牽涉到人們對金錢的主評價時,你只能假設對一般人來說金錢是愈多愈好,但你無法準確知道或主張多一塊錢到底會好多少),所以經濟學家只能且習慣於方向上的正負變化的有限知識的思維方式,不習慣於也沒有能力做出會變化多少的主張。在這種連續性的與方向性的思維方式下,任何微幅的最低工資的調整,都會導致對應性的就業量減少的負面方向性變化,所以應該予以反對。

換個角度來說,經濟學家習慣於以數學「微積分」中的微分概念或角度來看世界,也就是經濟學家假設人有能力以一微小單位接續一微小單位的方式做到邊際上的最適狀況,並且有能力一直維持在此最適決策上,所以任何微調都會使其原先的最適決策偏離最適狀態,而必須進行調整以恢復到最適狀態。具體來說,很多經濟學家毫不懷疑地接受與相信邊際生產力假說,即雇主會以勞動邊際生產力等於勞動邊際成本(勞工工資)的方式來決定勞動僱用量。所以,當最低工資調高而提高雇用勞工的邊際成本,會因此使雇主必須在更高的勞動邊際生產力下決定所需雇用的勞動數量。又因為假設勞動的邊際生產力遞減,更高的勞動邊際生產力因此表示更少的勞動雇用數量,所以提高最低工資會造成低技術工人的失業或工作機會的減少,不論調整幅度多麼微乎其微。

最低工資標準答案的理論基礎:「供需交叉」

我並不清楚支撐管中閔道德勇氣的經濟學理論到底是什麼?但除非他有異於他們自己的教科書所標榜的理論之外的理論主張,否則我們可以推測他政策主張的理論依據應該就是他們書中所論述的這項常見的經濟學傳統智慧。

果真如此,如果你讀過我前面所寫的〈價格的決定─供需雙剪的故事:鸚鵡、雁鵝、以及經濟學家〉與〈經濟學家本末倒置的「黑洞信仰」:神秘兮兮的「供需雙剪」故事〉兩篇文章,你就會知道上述教科書中最低工資會造成失業的論述,是建立在經濟學最常見且最基本的人造分析工具「供需交叉」上,也就是工資是決定於勞動市場的供給與需求曲線交點所對應的水準上。

假若經濟學教科書中工資是決定於勞動市場的供給與需求曲線交點的「供需交叉」理論是對的,那麼經濟學教科書中最低工資會造成失業的論述也會有機會是對的(如果此法令有被認真執行與遵守的話)。問題是在這個基本模型中工資到底是誰決定的呢?其實沒有人,只是一項假設或是一個虛擬的「中立的喊價叫價者」所決定的而已。這樣的模型只勉強可以適用於極其少見的集中式的以電腦撮合的股票市場(但不能存在有足以影響價格的股市大戶),而不適用其他絕大部份的市場,尤其是勞動市場。所以勞動市場的「供需交叉」模型不是一項建立在紮實的事實證據上的科學理論,它只是一項建立在信仰基礎上屬於神祕主義的「玄學」而已。

值得再次強調的是,這種極其特殊罕見的市場運作機制,只有像股票市場等存在著電腦撮合機制的極少數市場才可能勉強適用。但勞動市場非股票市場,這種極端的完全競爭市場模型並不適用於勞動市場,1980 年代以來大約二十年的期間經濟學家一項重大的研究興趣,就是提出勞動市場是如何不同於競爭的股票市場的理論模型,以解釋困擾經濟學家很久的「非自願性失業問題」。簡單的說,為什麼有不少沒有工作的人願意在當時的工資水準或甚至低一些的工資水準下工作,但雇主卻不願意降低工資並增加勞動雇用量以使想工作的人都能找得到工作的市場失靈現象,而我自己是當時國際間一位積極地但不起眼的理論建構者。

上述《經濟學》教科書的作者其實經濟學的程度還不錯,應該也了解「供需交叉」模型是建立在信仰基礎上的道理,書中很有技巧地暗中傳遞出作者的細心與功力,所以此作者寫道:「但若我們相信工資是由市場供需決定的,則最低工資的規定勢必影響市場的運作。」依據他們所畫的圖形,準確地說,應該是「但若我們相信工資是由市場供給與需求曲線交點所決定的,則最低工資的規定勢必影響市場的運作。」請你特別注意其中「相信」的用詞。問題是我們為什麼要「相信」它,為什麼這麼重要的經濟政策要建立在「相信」的基礎上。並且這項理論與主張違反常識,我個人的主張是會推論出「常識性謎團」(common sense puzzle)的分析典範,是一種有根本缺陷的分析架構而應該把它革命掉的。例如,以「供需交叉」理論來看勞動市場,則勞動市場一定會處於所有想工作的人都可以找到工作的充分就業均衡下,此時你就會出現無法理解勞動市場為何會出現非自願性失業的情況,非自願性失業變成以新古典分析典範看世界時的「常識性謎團」。以後如果有機會,我希望能讓你了解新古典的經濟學時常會推論出「常識性謎團」,真是一個怪異的學派,但卻幾乎是現在經濟學中的唯一學派。

「供需交叉」模型是虛擬的分析工具

交易價格是由市場需求與供給兩曲線交點所決定的所謂的「馬歇爾雙剪」(Marshall Cross),是經濟學家發明出來的虛擬的或隱喻的分析工具,並且好玩的是,它卻是經濟學極端重要的(如果不是最重要的)分析工具。大部分的經濟學家是毫不猶豫地使用它來進行相關的經濟分析與推論。然而,不幸的是,價格在真實世界中卻不是「由市場需求與供給兩曲線交點所決定的」,它只是經濟學家發明出來的虛擬的或隱喻的簡單分析工具。但是很多經濟學家經不起「馬歇爾雙剪」的致命吸引力,犯了邏輯學上最基本的「過度通則化的謬誤」(the fallacy of overgeneralization ),太輕易或太隨意地以「舉一反三」或甚至「聞一知十」的頭腦簡單的推理方式,將此模型應用到不該用的地方。

我們已經了解,以這樣的分析工具來分析最低工資的政策效果,在經濟學術圈中不是特例,而是常態。經濟學的教科書通常就這麼寫的,經濟學家就這麼教學生的,這是標準答案,很少有例外。不怕你笑,直到這兩三年來我開竅了,否則我自己可能一直到現在還是這樣教學生。

我同意「市場中的供給與需求力量會影響成交價格」,但交易價格卻不是由市場需求與供給兩曲線交點所決定的,真實世界中非常少有這一回事。除勉強適用於沒有大戶的股票市場,此分析工具是一種純粹社會建構或文化產物,是一種不切實際的分析工具,一種不切實際的隱喻(metaphor),一種假設,甚至是一個充滿神祕主義的信仰而已。

經濟學家應有自知之明並能自我節制

如果經濟學家有自知之明並能自我節制,要知道「供需交叉」只是用來預測價格變化的簡單方便工具,適可而止恰如其分的使用它,則它會有一些如以血型或星座看人的個性等好玩與有趣的地方。但問題是當你手中有一根槌子,任何碰到的東西都會變成釘子,先敲敲看再說。如果你只是拿它做做心智或智力測驗,敲敲玩玩就好,反正那只是一種個人娛樂,要怎樣做是個人的嗜好與自由,無傷大雅。如果用它來做「嚴肅的」學術研究,並發表「嚴肅的」學術研究論文,也還好。反正,投稿者與審查者是採取同一種思維方式的一群人,相看兩不厭,互相拉拔,他們要怎麼玩就讓他們去玩。

但是果還大剌剌的且冠冕堂皇地提出政策建議,一副義正詞嚴充滿捨我(新古典經濟學)其誰的心態來提出政策建議,可能會危害社會。不怕你笑,從我由大學一年級開始讀經濟學後直到近幾年來,我自己都一直都是採取幾近毫不懷疑的態度堅定地深信「上調最低工資你會使人民失去工作」的主張。現在腦袋比較清楚一些,嘗試擺脫新古典經濟學徹底洗腦下的思維方式,才突然對過去自己堅定的認知與主張,感到啼笑皆非。