秋收

為了食材溯源,我透過採訪讓雙腳踏上堅實土地、聽見農夫聲音;

帶皮蛋去產地,看見「做事人」的堅毅。

我希望孩子懂得敬天惜物,

感受到自己與大自然的連結,人類只是其中的一部分。

在周刊工作時,幾乎每位同仁都要跑飲食線,我因此常有機會採訪餐廳大廚及對飲食特別有研究的職人、素人。自己本來就喜歡下廚,當媽之後,對於飲食更加謹慎重視,為了食材溯源、理解產地,除了飲食線之外,我也跑起農業線,透過採訪讓雙腳踏上堅實土地、聽見農夫聲音,解答我心中疑惑。

六年前的秋初,暑氣仍旺盛,日頭赤炎炎,天和鮮物創辦人劉天和領著我和攝影記者(剛好是皮蛋爸)乘上小船,準備前往澎湖西嶼外海的漁場看魚洗澡。洗澡?我沒聽錯,原來紅魽、海鱺等魚種身上會長寄生蟲,天和漁場養殖過程不投藥、飼料不加抗生素,為魚洗澡是每週必要工作。

工作人員撈起魚群,先將牠們安置在一旁的大型塑料布上,然後從船艙注入淡水、打進氧氣,目的是讓魚身的寄生蟲碰上淡水即脫落而亡。替魚洗澡可不浪漫,這工作得分秒必爭,魚隻泡澡時間只有四分鐘整,多耽擱一會兒就會缺氧死亡。在此之前,我從沒想過養魚就像養小孩,得了解每種魚的脾氣個性,餵食要給對份量與時辰,竟還得替牠們洗澡。

沒想過的還有「天氣」。對都市人來說,颱風天的意義往往是「有沒有放假?」;寒流來襲,開暖氣、添冬衣就好,但魚隻無處躲,大海、魚塭沒法加溫,一切只有拜託天公伯。跑農業線之後,我的採訪工作也跟農夫漁夫一樣,得看天吃飯。

前年颱風接二連三,狂風起豪雨大作,中南部水患成災,原本好不容易約好的農場採訪也跟著泡湯。受訪者十甲有機農場主人蔡一宏風雨過後來電:「游小姐,這次全軍覆沒,要看芝麻得再等三個月。」

我只是丟了採訪,農夫丟掉的是日子是歲月是生計。

去年,我終於如願見到蔡大哥,他這幾年持續以有機方式種植芝麻、大豆、小麥、薏仁等雜糧作物,走上復興台灣雜糧之路。他在田裡挪出一塊農地與業者合作養雞,神采奕奕帶我參觀,原來養雞是為了大自然與人之間的良善循環,田裡賣相不好、無法進入市場銷售的有機雜糧,可以成為雞隻的飼料;牠們的排泄物,則做為堆肥轉為養分再回到田間,還能讓農民多份收入。

我在這群做事人身上看見一種溫柔的堅毅,那不是硬碰硬的莽夫之勇,而是順天應人的強大韌性。每回到田間採訪,我都感覺大受鼓舞,像充電般,全身滿溢正能量。

我想自己能做的,就是在日常生活中透過消費好好選擇食材;我還想把這群做事人的故事寫下來,他們拿鋤頭耕作,我以筆耕,把生活的踏實掌握在雙手間。

圖/李俊賢

圖/李俊賢

圖/李俊賢

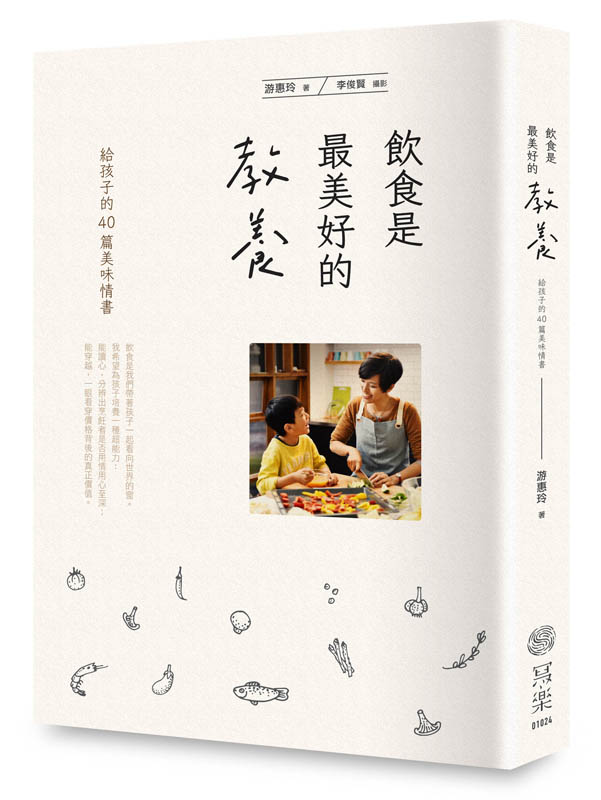

《飲食是最美好的教養:給孩子的40篇美味情書》

作者|游惠玲

出版社|寫樂文化

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場