筆者在〈豎琴及其在台灣的發展〉下篇(2017.05.06)文末,曾嚴正感慨的說:「樂教推手在民間,官方何曾有貢獻!」文中提及的學長楊文標先生,就是一位極具音樂才華與創意,熱心樂教,貢獻卓著,影響深遠,卻被官方漠視的民間音樂教育推手。

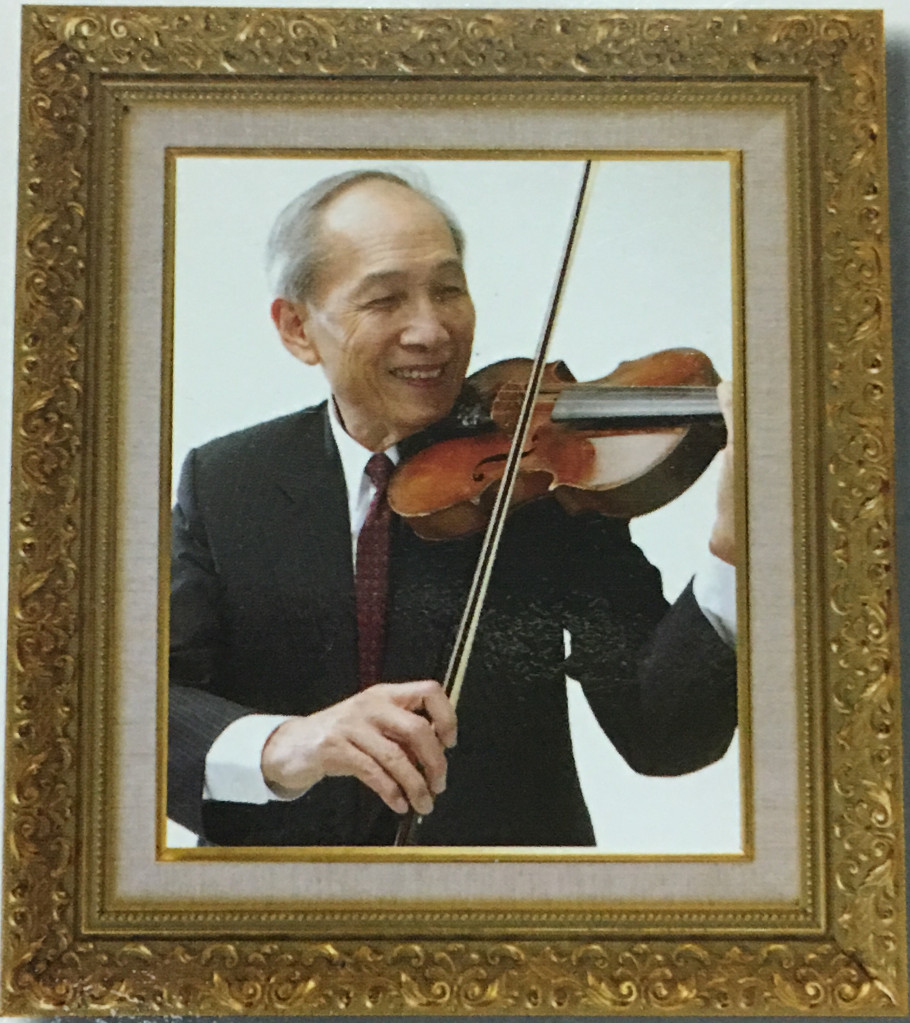

楊文標1934年1月8日出生在台北市。天性喜愛音樂,自幼就喜歡玩弄樂器,無師自通的學會了許多樂器。12歳時正式師事司徒興城教授,學習小提琴與中提琴,進境神速而在很短的學習期,其演奏技藝己超越了同年齡層的音樂科班出身者;受到賞識而得以和司徒興城老師、當時最負盛名的大提琴家張寛容等名家,同台共演弦樂四重奏之類室內樂曲。

1959年7月4日晚,假台北市國際學舍舉行生平首次小提琴獨奏會,座無虛席,博得佳評而獲得媒體記者採訪、報導。

主修英語卻熱衷音樂

楊文標畢業於淡江英語專科學校(今淡江大學),雖然主修的是英國語文,卻志在音樂,全心全意投入音樂。熱衷音樂,聰穎,領悟力高,使他涉獵學會鋼琴、手風琴等多種樂器;特別是手風琴,其演奏技藝之精湛,使他獲邀擔任中華口琴會音樂會大合奏演出時的手風琴助奏者。學生時代假日也常在淡水河邊的「茶座」演奏手風琴,賺取零用錢。

他也從鋼琴等和聲樂器及其樂曲中,悟得和聲、對位等的樂理;加上豐富的想像力與創意,裨益其日後的編曲和創新教學法至鉅。

創立淡江管弦樂團

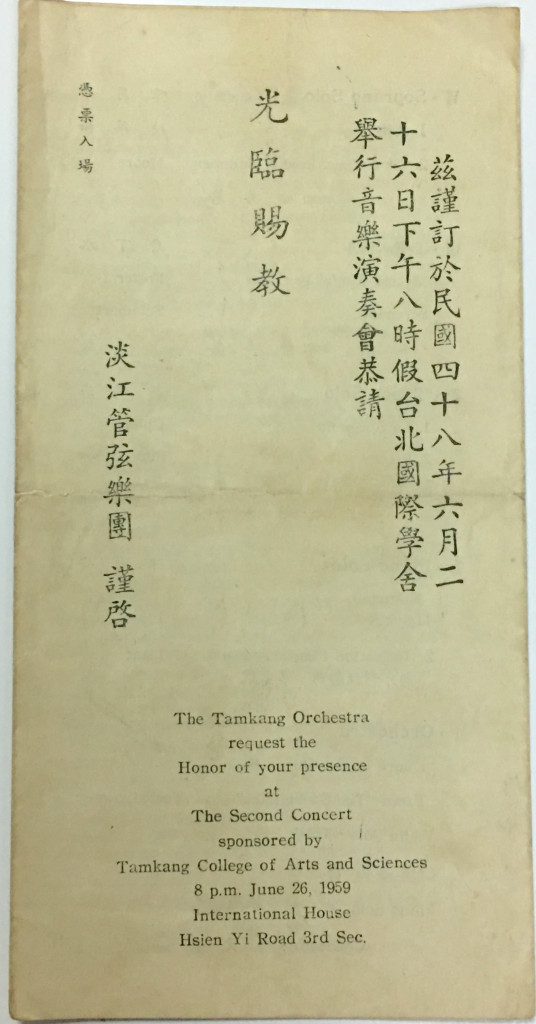

1950-60年代,台灣尙處貧窮弱國的「音樂沙漠」境地,音樂人才與演藝團體奇缺,少有音樂活動。即使是首善之地的台北市,也才只有一個台灣省交響樂團(今國立台灣交響樂團)定期零零星星在舉辦演奏會。當時還在就讀大專院校,熱衷音樂的楊文標,別出心裁,匠心獨具,憑一己之力糾合了學音樂、樂器的同學和校外樂友加盟助陣,組織了「淡江管弦樂團」,於1959年1月7日晚七時半,在新成立不久的國立藝術館(位於台北巿南海路)主辦音樂會,對外公演。

淡江管弦樂團演奏了德利伯(Leo Delibes)的《撥弦波卡舞曲》(Pizzicato Polka)、舒伯特的《羅莎曼》(Rosamunde)、海頓的《小夜曲》、《杜利哥(R.Drigo)的《火花圓舞曲》(Valse Bluette "Air de Ballet")、德布西(Debussy)的《棕髪女郎》(La Filla aux Cheveux de Lin)、吉勒(E. Gillet)的《舞會的尾聲》(Loin du Bal)。這些膾炙人口的樂曲,都由楊文標巧妙的手法改編成適合學生樂團能力演出。

樂團團員邵銘堯演奏薩拉莎特的《安達露莎情歌》(Romanza Andaluza)、威尼奧斯基的《提琴手》(Dudziara);周清得演奏孟德爾頌的《E小調小提琴協奏曲第一樂章》;戴憲夫演奏選自葛達爾(B.Godard)的<約瑟蘭>之《搖籃曲》與摘自馬斯內(J.Massenet)的歌劇<泰綺絲>之《冥想曲》(Meditation from "Thais")。這三位演奏者雖然是學生,卻都是當時台灣樂壇一時之選的小提琴俊秀。

此外還有貝多芬的《悲愴奏鳴曲》、孟德爾頌的《狩獵歌》、雷查茲(B. Richards)的《羅曼史》(Romance)等鋼琴獨奏曲,以及女高音與男高音、男中音演唱民歌和歌劇選曲多首。

精彩的演出獲得滿堂彩,也取得學校當局的信任與肯定,支援了同年6月26日在國際學舍舉行的第二屆音樂會演出。

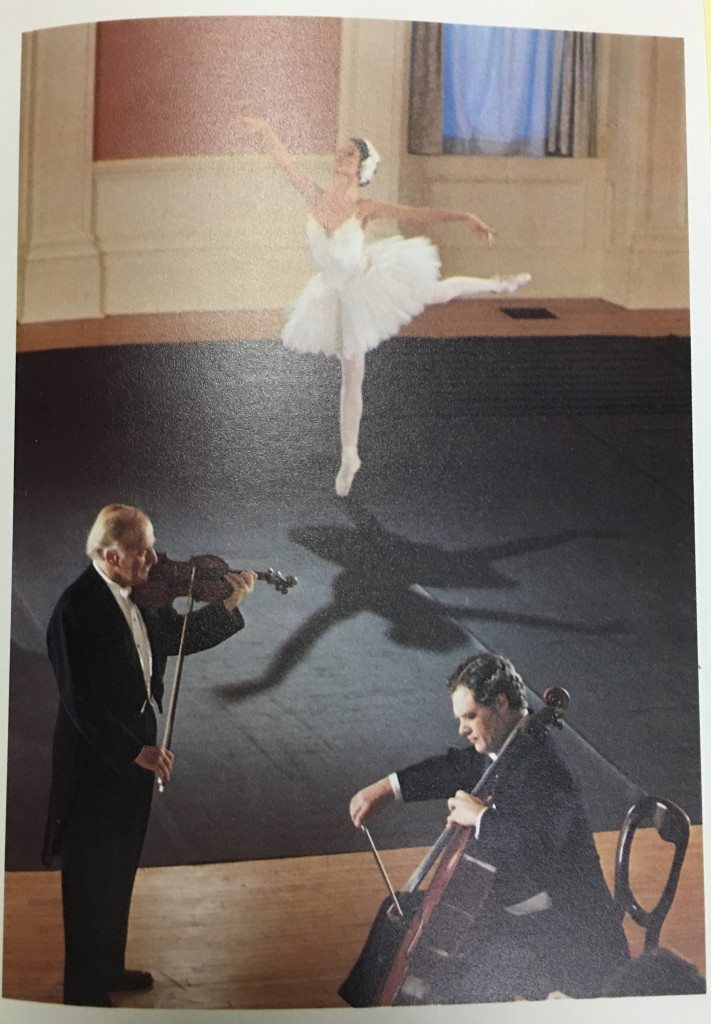

這一屆音樂會節目增加了合唱與弦樂四重奏(莫札特的《小夜曲》)演出。管弦樂團的曲目特色是演出柴可夫斯基的芭蕾舞劇<天鵝湖>劇中最受喜愛,膾炙人口的樂曲《天鵝皇后之舞》(Dance of the Queen Swan)。

這首第二幕最精彩的雙人舞樂曲,需要動用小提琴、大提琴和豎琴三件樂器的卓越演奏家來擔綱獨奏與合奏。徐緩優美的小提琴,獨奏出王子席弗雷特(Siegfried)和天鵝皇后奧德蒂(Odette)的愛情。小提琴獨奏的主題出現三次,然後是大、小提琴的二重奏。這一段有名的小提琴獨奏,在馬林斯基(Maryngsky)劇院上演時,是由聞名世界的巨擘奧爾(Leopold Auer)所演奏。著名的戴雅基列夫(Diaghilev)芭蕾舞團在倫敦上演時,則由大師艾爾曼(Mischa Elman)演奏。這次的演奏會,小提琴由邵銘堯,大提琴則請來已經在音樂界建立聲譽的樂友林慶森(張寛容教授的大弟子,印尼華僑,後來定居歸化入台灣籍)。

豎琴部分因為當時筆者尚未推展(敬請詳閲拙作「豎琴及其在台灣的發展」文),台灣沒有豎琴,也沒有人會彈奏豎琴,要如何演出這首名曲?楊文標巧妙的改編了豎琴彈奏部分的樂譜為鋼琴彈奏譜,解決了愛樂者的質疑。改編成鋼琴彈奏譜後,委由鋼琴老師楊元豐幕後演奏。此一改編豎琴譜由鋼琴取代演奏的權宜演出措施,後來號稱台灣唯一專業的「台灣省交響樂團」也東施效顰!

淡江管弦樂團在楊文標指揮下公演非常成功,受到重視而獲得邀請在中興、復興、軍中(今漢聲廣播電台)等電台演奏,錄音製播。

楊文標踏出校門後,曾在東吳大學、淡江工商(今真理大學)、成功高中等校小型管弦樂團擔任指導老師。在楊文標的帶領影響下,許多學生與愛樂者走上音樂之路。例如今日著名的小提琴家、指揮家陳秋盛,曾任中山大學音樂系主任的鋼琴家陳盤安、以作曲享譽的音樂學者連憲升博士、大提琴家兼樂教推展者連憲良、旅居義大利鋼琴家郭真美——鋼琴大師波里尼(Maurizio Pollin I)的師母,魏杜索(Carlo Vidusso)夫人——以及筆者。

影響東吳大學創立音樂系

楊文標創立「淡江管弦樂團」,策劃舉辦音樂會時,筆者與陳秋盛都是淡江英語專科學校新創設不久的五年制實驗班學生,因聆聽了第一屆音樂會,感動而決心加入樂團,開始努力學習小提琴。因為樂團缺少中提琴演奏者,筆者乃接受楊文標學長指導,兼習中提琴。陳秋盛則在畢業後,前往德國深造主修小提琴,後來又兼習指揮,成為樂壇名家。

筆者五年制專科畢業後,未繼續在改制後的「淡江文理學院」進修而經插班考試轉學入東吳大學外文系就讀。當時東吳大學沒有音樂系,也毫無音樂氣氛。恰於此時學生會改選會長,筆者在建國中學初中部的老同學周肇沂(法律系)當選,極思有所作為,乃商請協助推展音樂活動。先在學校光道廳主持每週一次的「音樂(唱片)欣賞會」。以樂會友,認識了許多喜愛音樂、有學習樂器的同學,瞭解全盤狀況後,油然興起仿效楊文標,組織創立「東吳管弦樂團」、舉辦音樂會的想法。提出的計劃正投學生會會長之所好,而於1964年5月26日睌7時30分在外雙溪校區學生活動中心舉行東吳大學首屆學生音樂會。

音樂會曲目:

*東吳弦樂團/陳義雄指揮

“水上音樂組曲”-韓德爾曲

1.歌調(Air)

2.布雷舞曲(Bourree)

3.角笛(Hornpipe)

“嘉禾舞曲”--選自巴赫「第三組曲」--

*東吳大學男聲合唱團/鄭錦榮牧師指揮 Miss Shogren伴奏

1. My Lord, What a morning?

2. Lord, I want to be a Christian.

3. Somebody's knocking at your door.

4. Steal away to Jesus.

*鋼琴獨奏/徐世棠

貝多芬:奏鳴曲(作品14之2,第一樂章)

•女高音獨唱/徐緬

伴奏:Miss Shogren

1.故鄉 張帆/曲

陸華柏/詞

2.Ciribiribin⋯⋯義大利民謠

3.為了藝術為了愛(選自歌劇托斯卡)

Vissi d'arte Vissi d'damore (from “Tosca”⋯⋯Puccini)

•小提琴獨奏/陳義雄

伴奏:Miss Shogren

Orientale東方⋯C. Cui曲

Meditation冥想曲⋯⋯J. Massenet曲

Legende譚詩曲⋯⋯H. Wieniawski曲

F大調弦樂四重奏“小夜曲” String Quartet in F Major “Serenade”⋯⋯⋯Haydn曲

第一小提琴:陳義雄

第二小提琴:谷袓光

中提琴:游中達

大提琴:郭俊雄

台灣神學院

•東吳大學男聲合唱團

I've Been Wukkinon Railroad

快樂的鐵路工作⋯黑人靈歌

Nearer My God to Thee

更親近我主⋯⋯Lowell Mason曲

•台灣神學院牧秋合唱團

指揮:鄭錦榮牧師

伴奏:Miss Shogren

1.有一個新的名字

2.世界不是我祖家

3.真主上帝創天地

4.一個美麗的土地 That Beautiful Land

楊文標學長的熱心從旁指導,使這場新生的學生音樂會立於不敗之地。

獲得聖樂權威鄭錦榮牧師義務協助,訓練指揮新組成的東吳大學男聲合唱團演唱,並率領台灣神學院牧秋合唱團參與演出,無疑地使這場音樂會生色增光。

雖然音樂會夜晚在郊區舉行,寛敞的學生活動中心,座無虛席,坐滿了聽衆;有滿懷期待心情的本校師生,也有校外來的愛樂人士。距離不遠的衛理女中,音樂老師也率領了一群喜愛音樂的學生前來聆賞。這場音樂會瀰漫著濃濃的音樂氣氛,掀起了東吳大學前所未有的音樂風氣與熱潮!

台灣古諺云:「凡事起頭難!」策劃、創立主持了二屆學生音樂會,奠立了基礎,畢業入伍服役而交棒給學弟辜敏志和盧水樹,在楊文標協助指導下繼續舉辦這項意義非凡的重要音樂會。

1969年黃奉儀教授自香港來東吳大學執教,從熱絡的學生音樂會,感受到令人欣喜的音樂氛圍而興起進一步推動樂教的計劃。憑藉著學校的行政資源,首先把學生自發性舉辦的「學生音樂會」,擴大為學校主辦的「東吳大學音樂週」。

時任當時台灣唯一的音樂雜誌《愛樂月刑》主編與音樂經紀公司「樂府音樂社」主持人的筆者,義無反顧為母校的音樂推展,提供了必要的協助;例如安排世界著名的鋼琴家韓東一(TONG-IL HAN)參與演出,並舉行大師班講座。

「東吳大學音樂週」成效卓著,使學校當局認同肯定黃奉儀提出的計劃,1972年時機成熟,正式成立音樂系。

史跡斑斑可考,從「淡江管弦樂團」到「東吳管弦樂團」與學生音樂會的舉辦,以及音樂系的成立,楊文標無疑的是影響力的源頭,扮演了重要的角色!

致力兒童音樂教育,創新教學法

楊文標青年時代就受到賞識,經常獲得邀請與司徒興城、鄧昌國、張寛容等台灣音樂界的頂尖名家合作演奏室內樂。持續與著名的音樂家同台共演,本是在樂壇上揚名立萬、功成名就的龍門捷徑。然而充滿了對音樂的熱愛與奉獻之情的楊文標,卻不此之圖,終身致力於兒童音樂教育的扎根工作。

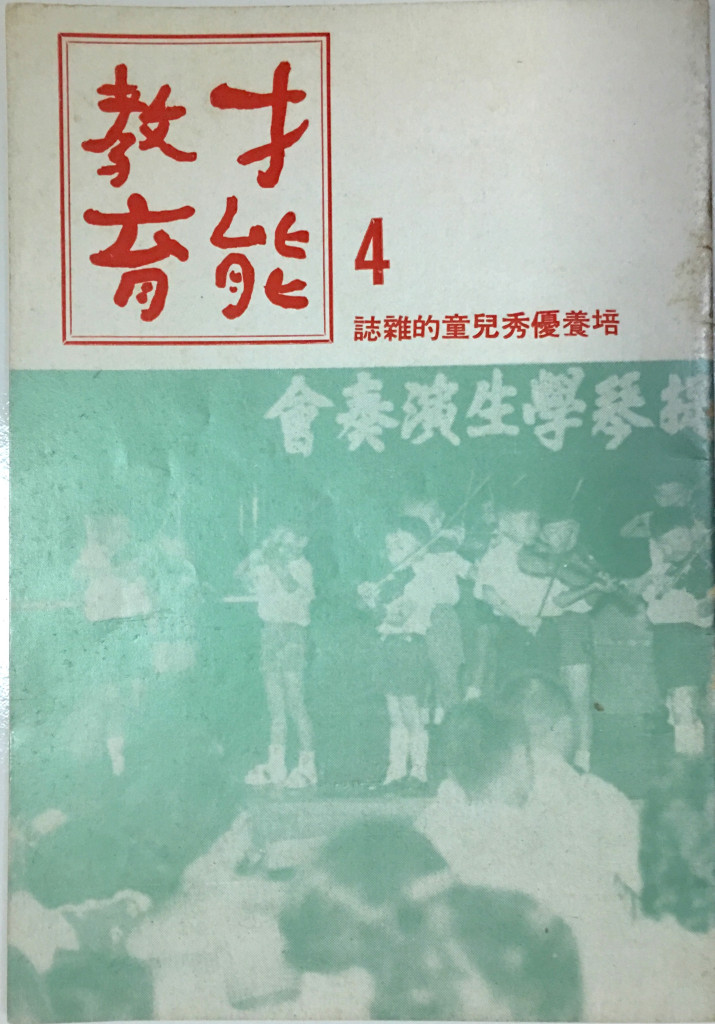

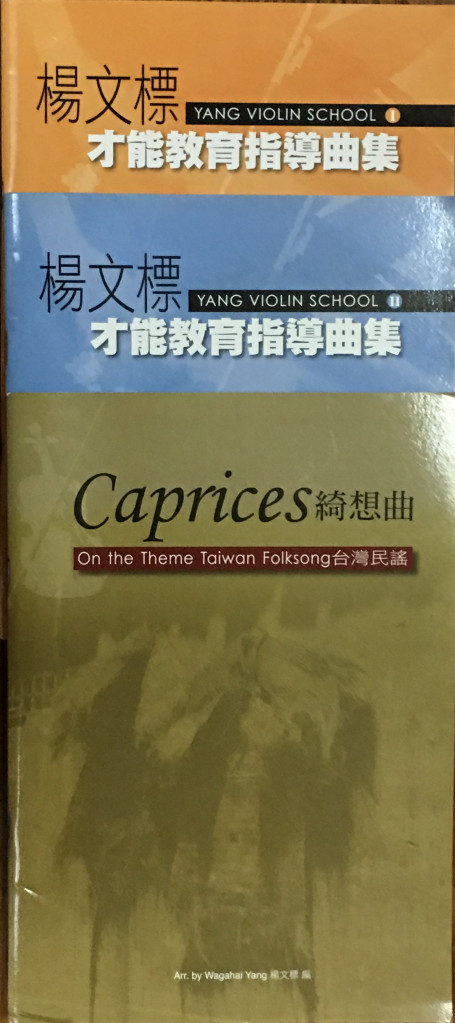

精通日本語文的楊文標,是台灣第一位引進風行全球的「鈴木才能教育」教學法的提琴教育家。1958年開始運用於其教學,1971年出版中文論述的《才能教育》季刋。其後累積50年教學經驗,更將之引申另行創立新教學法,於2007年3月出版《楊文標才能教育指導曲集 I》。其自行研創的音符顏色分類法,讓不懂樂理的大小朋友也能輕而易舉的學會看樂譜與懂得樂理,進而觸類旁通,輕鬆自學小提琴。

同年10月出版《楊文標才能教育指導曲集 II》,摒棄僵化、枯燥乏味的傳統技巧訓練法,依據學習心理,融合各種技巧於耳熟能詳的本土謠曲和世界各地民樂與古典名曲、樂曲程度深淺不同的編曲教材中,「讓學生得以快樂的學習,在學習中享受音樂。」

2008年3月,楊文標集結晚年的作品出版了《Caprices綺想曲》,精選9首台灣歌謠改編成小提琴曲,融合各種小提琴演奏技巧與弓法,曲韻上蘊含早期台灣民謠的真意。通俗的曲目、貼切的詮釋,要讓全世界的朋友都來親近台灣引以自傲的本土音樂。

楊文標教學最高宗旨是「不在於培養専家,在於使音樂成為生活的一部分」。雖然如此,仍有許多傑出的小提琴家出自其門下;例如兼具高超演奏技巧與卓越人文素養而令音樂界人士所敬重的林暉鈞先生。

學琴是很多人的夢想,卻也都以為是遙不可及、難以碰觸的夢想,認為這種昂貴、困難的技巧讓人難以接近。楊文標卻畢生追求簡單的方式,希望讓更多人能夠接觸音樂、學習音樂。

天主教聖保祿修女會醫院醫療副院長陳光文醫師,中年才得到機會開始隨楊文標習琴。他說:「教學五十年以上,楊老師可以説是國寳級的小提琴家。結合五十年授琴經驗,獨創的教學方法,讓音符變得簡單易懂,即使不懂樂理也能輕鬆上手,沒有困難枯燥的持琴操弓法,享受到學琴的樂趣。」他又說:「楊老師讓我感受到音樂的美好;音樂使我的人生更動人!」

著名作曲家、音樂學者連憲升博士感性的說:「楊文標老師的小提琴課是我珍貴的童年回憶之一。即使當我遠在法國學習的歲月,這個回憶也曾依稀在我的夢中出現。畢竟,它是我音樂啟蒙非常重要的一部分!」

筆者曾獲邀擔任文化總會預定於2008年出版的台灣音樂百科辭書之審稿與撰寫辭條的工作。依據第一手資料佐證,撰寫了介紹楊文標老師的辭條,期盼借著音樂百科辭書讓國人認知楊老師推動本土樂教的卓越貢獻和深遠影響。豈知事與願違,楊老師辭條竟然在辭書付梓出版前,莫名其妙的遭到抽稿,未能刊登。

打了美好的仗

楊文標老師於2016年3月16日逝世,享年83歲。如今他雖已「名不見經傳」地離開人世,但我們卻要如基督的聖徒般讚美他「那美好的仗已經打過,當跑的路已經跑盡,所信的道已經守住了。從此以後有公義的冠冕為您存留」,已了無遺憾!

(以下圖片,皆由陳義雄提供)

淡江管弦樂團音樂會節目單

天鵝皇后之舞。卡蓮·凱茵(Karen Kain)在加拿大享有首席芭蕾舞后盛譽。圖為演出天鵝皇后之舞。舞台前方特別呈現小提琴大師梅紐英(Yehudi Menuhin)和大提琴家唐納·惠敦(Donald Whittington)合奏配合舞蹈。

東吳大學首屆學生音樂會節目單

陳義雄指揮「東吳弦樂團」演奏

才能教育季刊

「楊文標才能教育指導曲集」與「綺想曲」集

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。