孤獨死

這是新造詞,意指脫離家人與朋友生活,獨自寂寞地迎接死亡。大部分都是死後很長一段時間才被發現。屍體被發現後,常發生家人現身為遺產分配爭吵的景象,顯示了高齡化社會淒涼的一面。在日本,孤獨死大多發生在獨居老人身上,但是在韓國社會,「候鳥爸爸」的孤獨死則時常成為話題。

由於孤獨死並非法律用語,所以目前沒有孤獨死發生頻率相關的精確統計,但根據與孤獨死概念最相近的「無緣死」的標準來推斷,大韓民國無緣死的男性比例大幅高於女性,其中又以50多歲的男性占最大比重。孤獨死最常發生在年屆退休前後的男性身上,這樣的事實十分耐人尋味。對於人際關係局限在公司或工作的男人來說,孤獨死絕非事不關己的問題。

從目前家人各自分散,獨居人數增加的趨勢來看,孤獨死在幾十年後將會變成一件非常自然的事情。當大家都能活到100歲以上,孤獨死就不再是生活條件差的人專屬的命運了。現在起,我們也該認真為獨自死去的狀況做準備了。

被別人改變是很痛苦的

從事帶有教導、指示性質之職業的人,退休後大部分都會這樣,例如:高層公務員、教授、公司高級職員、將軍、政治人物。他們完全沒有意識到自己的存在已經因為生命脈絡不同而改變,還是一直重複以前掛在嘴上的話。這意味著生命的完形崩壞,我們絕對不能讓自己變成這樣。

想改變生命的完形,大致上有3個方法。第一個方法是改變「人」,不要總是和同一群人見面、聊同樣的話題。同學會、登山會這類的聚會是非常「致命」的;接觸新的人,傾聽他們的故事,生命的完形才會越來越健全。

第二個方法是改變「場所」。隨著場所不同,思想和態度也會出現變化。我在日本生活了幾年,發現確實是這樣。最近我比兒子還要懶惰和髒亂,看來退伍後的那小子的確是我兒子沒錯。

最後一個方法是改變「關心的事物」。對未知的世界產生興趣後,人會自然而然地想要了解它。認識並體驗全新的事物,是世界上最快樂的事,也是正面的完形轉換。這三個方法之中,最重要的便是改變關心的事物,因為一旦關心的事物變了,人和場所也會改變。

總之,我們都必須能自己達成完形轉換,否則就會被別人強制改變。啊!那是世界上最痛苦的事情了。

我們必須買「往後靠的椅子」

虛擬空間(cyber space),照字面上的意思就是「模擬的空間」。加拿大多倫多大學教授段義孚(Yi-Fu Tuan,1930~)是代表性的現象學地理學家,他將「空間」(space)定義為渾沌不明且抽象的,將「地方」(place)定義為透過具體的感覺經驗而被賦予意義的。根據他的說法,透過具體的行為或互動,空間會變成被賦予價值的地方。段義孚主張,回家立刻打開窗簾看遠方的美式生活之所以空虛,就在於家沒有成為一個地方,而是一個空間。關於家不是「生活的地方」,而是「生活」,另一位學者愛德華‧瑞爾夫(Edward Relph,1944~)教授將這種現象定義為「無地方性」(placelessness)。韓國的公寓就是無地方性的代表例子。

以智慧手機為媒介的互動,不管再怎麼使勁,也擺脫不了「無地方性」這個悲慘的問題。即使狂傳「ㄎㄎㄎ」、「呵呵呵」,或是用各種讓人心煩的華麗貼圖,都是於事無補的。因為,虛擬空間絕不可能變成一個擁有具體時空的地方。

我要是繼續整天抓著手機不放,希望故鄉的朋友們記得我,就是患了無法擺脫由「無地方性」所引起的糟老頭症候群。不只是我,這塊土地上一睜開眼就埋首在手機裡的中年男子,成為糟老頭也是一眨眼之間的事。失去了人生具體的時空座標以後,就算三天兩頭上傳登山照到KakaoTalk,一有空就到處看別人的臉書狂按讚,終究無法彌補無地方性所帶來的空虛感。因此,網路上的惡意留言有一半出自中年男子之手。

我們必須買椅子─買那種微微往後靠,坐起來很舒服的椅子!想要把空間變成有意義的地方,椅子是最棒的道具。近代的中產階級脫離國王和貴族的支配以後,最先做的事情就是製造專屬的椅子,例如:著名的「齊本德爾1風椅」。坐在椅子上時,便能確認自己是生命的主人。

現今也一樣,從性格不好(!)而一輩子受人際關係障礙所苦的蘋果的賈伯斯,不管搬去哪裡都得帶著勒‧科比意(LeCorbusier,1887~1965)設計的單人皮沙發來看,這可絕非偶然。因為他最清楚在虛擬空間中遭遇到的「無地方性」所引起的憂鬱,所以「往後靠的椅子」就是他的救贖。

我們需要的椅子,不是用來消滅眼前對象志氣的權力用旋轉椅,也不是檢察官面前的折疊鐵椅,更不是得挺直腰桿坐著的辦公椅。至於會讓人看電視看到不自覺昏睡的人造皮三人座沙發,則是最糟的選項。

椅子就是一種省察,因此我們需要的是「有架式的椅子」,好讓我們可以高雅地單手托著下巴思索,或是一邊摸下巴,一邊優雅地閱讀。有時我們得擺出深邃的表情,看著對方和他說話,在這麼有派頭的椅子上,千萬別把玩手機之類的。

拿湯匙就會「舀」,拿叉子自然會「叉」,工具影響行為,同樣也影響意識。往後靠的椅子坐起來愉快又自在,它帶給我們的則是「溝通與寬容」的意識。

意義是如何產生的?

我的朋友貴顯有一天突然接手別人經營失敗的營地,這下可終於惹出了麻煩。他開心地說只要繳一點月租給地主就可以了,營地只有週末有客人,平日幾乎沒人,他可以隨心所欲做自己想做的事,興奮得口沫橫飛,不在乎到底賺不賺錢。

他說白天可以拍拍樹、拍拍鳥、拍拍天空,晚上可以一個人生火聽音樂;他說獨自在樹林獨處的時間很美好,幸福得不得了。然而……美好個大頭!實際去了才發現月租那麼便宜是有原因的,因為附近環境糟透了。貴顯最根本的問題就是分不清楚「糟糕」和「美好」。不只營地髒亂,營地主人的行為舉止也很糟糕,而且,感覺很快就會倒了。

營地這個主意原本是我的。幾年前出版《我好後悔與我老婆結婚》時,我曾說如果銷量很好就要買一台露營車,並在書的結語中寫下:「我的夢想是50歲以後,每個禮拜開露營車去外面兩、三天,把車停在風光明媚的地方,煮手沖咖啡,一邊聽音樂一邊閱讀、寫文章。」後來,雖然書賣了不少,但營地卻沒買成。因為老婆說我既然用這種可惡的書名賣書,那麼版稅應該是她愛怎麼用就怎麼用才對,所以就全部拿走了。就這樣,在我的露營車之夢還無法實現之際,貴顯竟然開起營地來了。

不只我們,最近的中年男子也都在瘋露營,不分國界。對退休後沒事做只能一直爬山的中年男子來說,露營是十分優秀的選擇。一來,裝備很酷,不像登山裝備頂多就是衣服、鞋子、背包,露營要準備的東西種類之多可不是開玩笑的,把所有裝備放上車以後,再到營地設置的過程,簡直帥得不得了。

親自生火、燒菜,看到老公認真勞動的背影,讓原本嫌麻煩、猶豫要不要跟來的老婆也流露出感動的眼神。就這樣,原本已被遺忘的「雄性威風」逐漸被找了回來。

然而,就如男人的所有的欲望一樣,虛張聲勢的露營裝備大多也是結束得虛無縹緲。老婆去了一次後再也不想跟,因為她們不懂:為什麼要放著好好的家不住,受這種苦?是啊!所以我想問,為什麼是露營?為什麼對走投無路的中年男子來說,露營是生命的希望?

經過幾個月的觀察,我終於找到了答案——男人露營,為的是生火。是的,男人烤肉、做菜不是為了吃,而是為了生火。中年男子想找木頭來生火,其實是想找回被遺忘的生命的意義。意義,就在生火時產生。

意義賦予(Sinngebung)是人本心理學或現象學心理學的核心主題。人本心理學的出發點始於對行為主義心理學(以對刺激產生的反應來解釋人類)、實驗心理學(仿效自然科學方法)的懷疑,因為自然科學的方法適合用來解釋動物,而非人類。

人類習慣持續賦予與周圍對象的關係意義,並將存在的目的正當化。當目的無法被正當化,就可能會產生無助和憂鬱。即使處在奧斯威辛集中營這種絕望的狀況下,也不放棄生命希望的維克多‧弗蘭克(Viktor Frankl,1905~1997),他所主張的意義治療(Logotherapie)也是在說明意義賦予此一人類將存在正當化的獨特方式。那麼,關於意義賦予的人類學起源,我們應該如何解釋呢?

日本的社會哲學家今村仁司(1942~2007)說過,生火的行為是一種將意義結構化的「儀式的實踐」。在《儀禮のオントロギ——人間社會を再生產するもの》一書,他從原始人生火的行為中尋找意義賦予的起源。狩獵採集社會的時期,原始人透過生火的行為維持共同體,因為他們會圍坐在營火旁,討論關於共同體的任何問題。

對於無法理解和說明的自然現象,他們會在一旁生起火,然後談論——整晚;也會討論怎麼處理人類天生見不得別人好的嫉妒心,好讓共同體繼續維持下去。這就是人類最偉大的發明——意義賦予的開始,也是所有宗教儀式都包含點火的原因所在。

圍坐才能達到意義的賦予。中年男子之所以在營地生起火,是因為想要圍坐在一起分享意義,也是因為想知道為什麼退休後還要活30幾年。其實,不只中年男人必須實踐圍著營火坐成一圈的儀式,現今劃清彼此界線、互相對峙的韓國社會也非常需要。即使沒有營火,至少也該點菸圍坐。

對峙是無法說服對方的,那只會讓雙方像兩條平行線。也許平行線看似會在消失點的盡頭交會,然而那只是幻想,因為到了終點,還會有其他的平行線繼續延續到另一個消失點。

對峙絕對無法創造共同體的意義,必須生火圍坐才行。不過,千萬不能因為對氣氛不滿意就中途把營火踹開,先跑回家去!

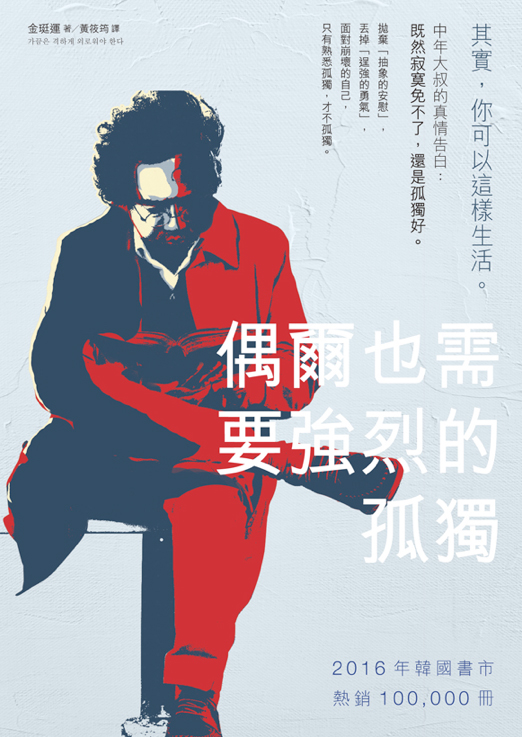

本文摘錄自《偶爾也需要強烈的孤獨:其實,你可以這樣生活》,由四塊玉文創授權提供