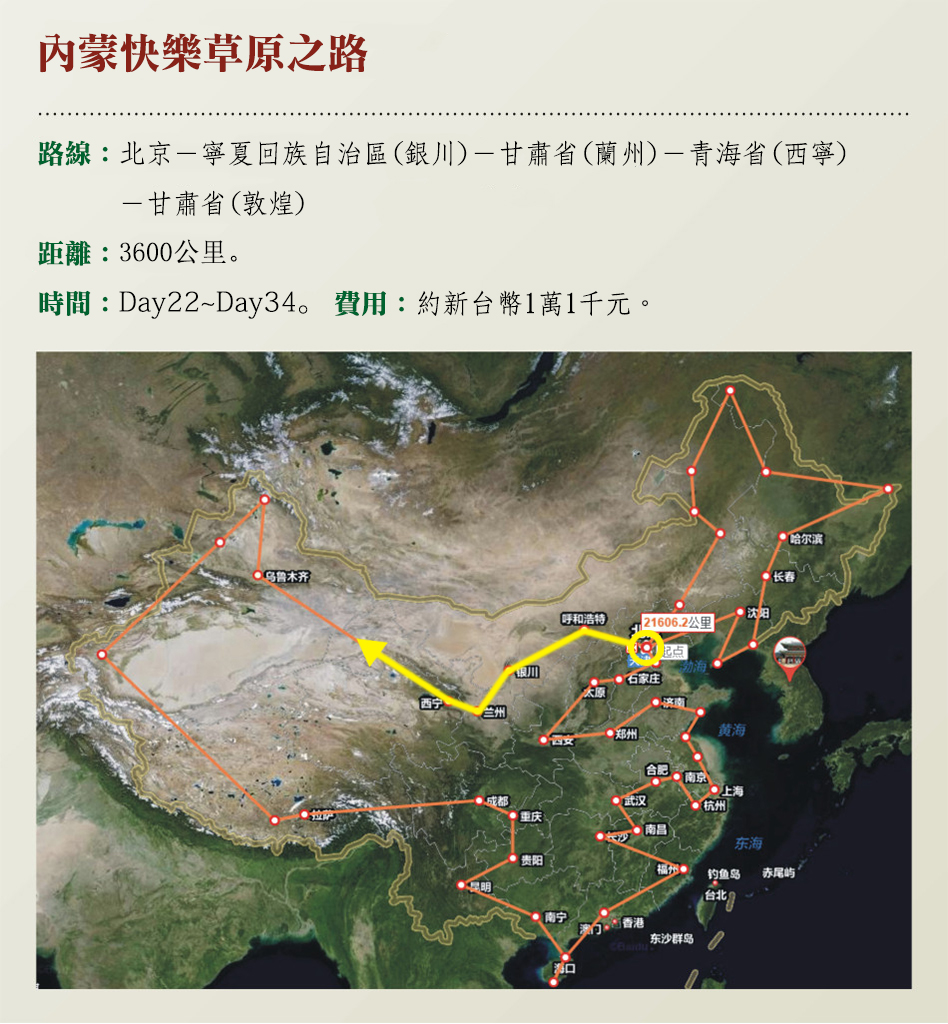

行走在蒙古草原上,總是特別容易感染「快樂」的氛圍,一種非常純粹而直指內心的「快樂」。這裡沒有宏偉純白的雪山,沒有遼闊湛藍的海洋,也沒有距離天堂最近的海拔,但一望無際的青色草原,卻讓它無疑是最接近天堂的地方。

蒙古草原的「快樂」簡單而直接,是雄鷹、是駿馬、是肥羊,是草原上盛滿的酒碗與嘹亮的歌嗓。蒙古族人是天生的歌者與自然的使者,他們善於用音樂傳遞源於大地的心跳,是來自「騰格里」的話語,是隱藏在綿綿山巒間小草的氣息。

草原的風是有顏色的,是不斷變化的色彩。這取決於一陣風裡藍天與草原兩者揉合的比例,還有她掠過之時的經歷與強勁。通常,停佇迎來的風,緩慢而柔和是帶有幾乎靜止的蔚藍。若是翻越遙遠的兩個山頭,拂掠過那道蜿蜒流淌的河水,迎上心頭則是一股沁涼碧藍的呈現。用匆匆呼嘯而過的線條,以一種近乎掠奪的方式,劃下一塊周遭的景色與氣味,一鼓作氣地直衝腦門兒的,則是瞬間蔓延開來的靛青。在這裡,風的呈現不單是一種自然現象,似乎更是一種淋漓通透的癮。

倘若心思更加細膩,連這裡的每一株小草,都能嗅出其中關於色彩的呼吸。小草的呼吸多半是艾青色的,有時是深褐色的;尤其當喘息於滂沱大雨後的土壤之間,往往還夾雜著密布烏雲裡的灰。但你可以感受到,那樣的灰並不因此令人抑鬱,反倒可以嗅出幾分孕育滋潤的野心。沒有城市裡對雜質、浮塵的包容,也沒有蘊含人為的刻劃與工業的沉重,每一顆準備下落的雨滴,都飽含著最原始豐裕的富足,重新回歸到草原母親河的懷抱裡。

對自然界崇敬的謙卑 是他們快樂的泉源

跪乳的羊羔與蹣跚的牛犢,這裡是生機勃勃的大草原,每一次輪迴裡都充滿著「騰格里」的深切祝福。在蒙古人的信仰中,「騰格里」是最高的天神,是萬物的主宰,也是原始薩滿的自然崇拜。這種純然而生的敬仰,蘊含在每棵大樹、每株小草、每條河流的生命裡,它們帶著信仰而滋長,同時也回饋著身邊萬物原始的祝福。

關於薩滿信仰,也許能夠視為最原初的人文主義精神,它建立起「人」與「自然」間原始生存本能之外的一些聯繫。在宗教的意義上,雖然薩滿信仰往往沒有嚴謹的觀念與體驗、或單一的崇拜對象與社會組織,但山川、河流、日月、星辰、火焰、甚至是石頭,無處不在的泛靈信仰,卻是對自然界最為崇敬的謙卑。

這樣地謙卑往往具有很強的渲染力,因為關乎每一個生命裡,所應該有的價值、意義、尊重與使用。草原民族對於生命崇尚的態度,也許是生活型態決定了思維的方式,也許是來自「騰格里」最高權力的規範。這裡的每一個生命都按照自身的軌跡行駛,無論是否打從開始就注定作為肉身供養的牲畜,依然厚享著牠作為萬物之一應有的權利與尊貴。

在歷史的宗教衝突裡、意識形態的戰火紛爭裡,從此地的信仰出發越加突顯其中的荒謬性。當人的密度越集中,關係卻越是疏離;生活的物資越豐餘,內心越是匱乏。草原上關於「快樂」的秘密其實很容易,是「謙卑」、是「知足」、是關於「美」鉅細靡遺的體察。只是當我們自身關閉那道原本擅於處理細膩的心思,切斷與外部事物更加緊密的連繫,一切內在的渲染也因此而延遲、停滯、甚至是遺忘。

敦煌石窟壁畫 記錄了文明的「發生」與「變易」

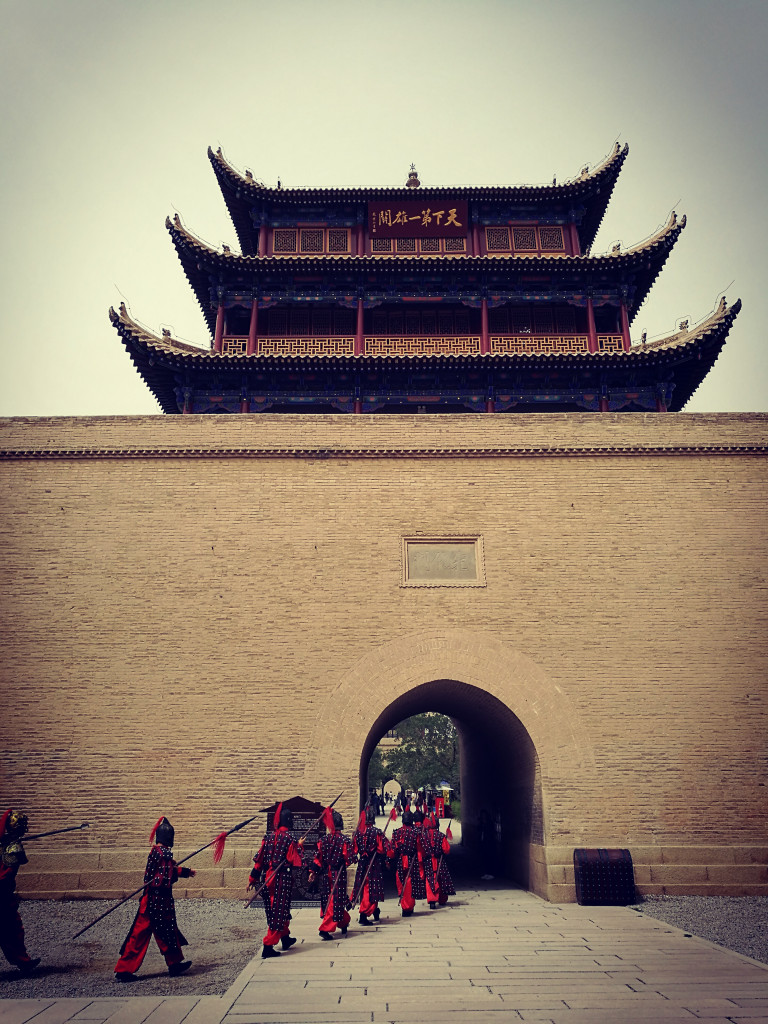

離開東蒙(一般對內蒙古有東、西蒙之稱)再往西走,將會通往一條綿延千里的「河西走廊」,是古代內地通往西域「絲綢之路」的開端。漢唐之時,作為一條通往中亞直抵西亞的黃金通道,如今仍然座落許多重要的歷史名城與文化古蹟。嘉峪關、陽關、玉門關,這些隘口用它們漫長的等待守護著時間的流逝;張掖、敦煌、酒泉,這些千年名城用它們的文化底蘊展現文明的不朽,這裡有著中國最早的文化交匯與融合,也有近現代創建最早的衛星發射基地,這是一塊充滿碰撞火花的境地:甘肅。

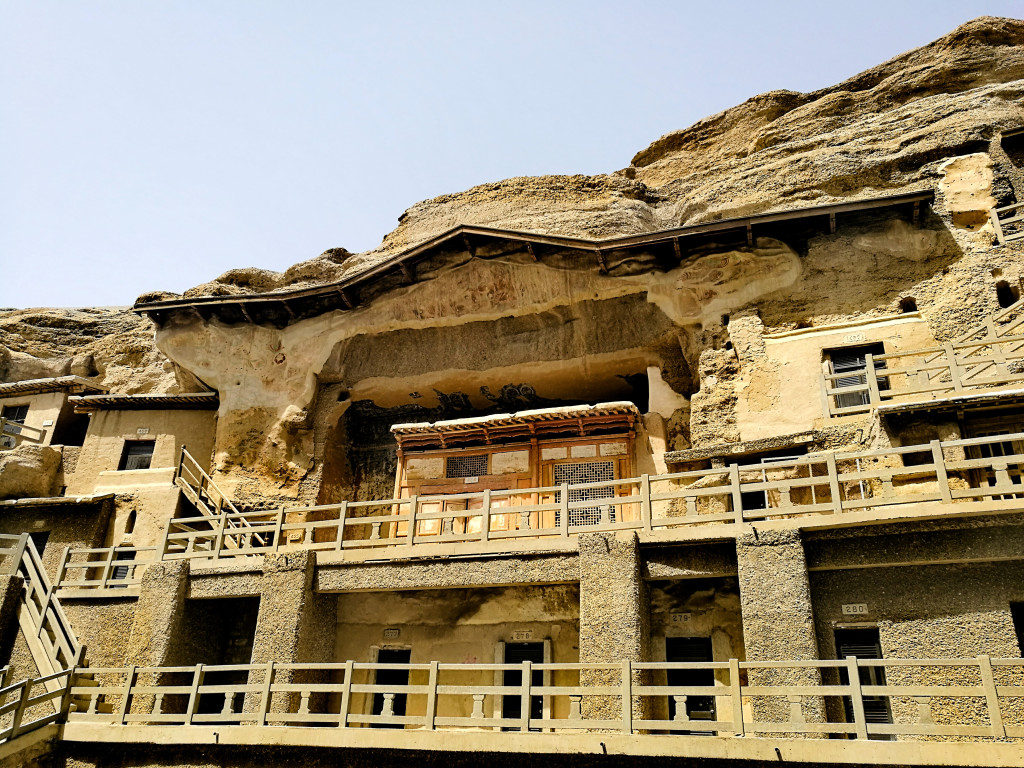

座落在敦煌的莫高窟,以它恢宏的規模與細膩的工筆,深刻記錄下中國與中國人文化精髓的蘊涵。不到甘肅無法把握華夏文明的起源、不到敦煌無法了解佛教藝術的淋漓,莫高窟以它獨特的意義與規模,在朝代的更迭裡始終享有極高的地位與價值。石窟壁畫中的山川景物、亭台樓閣、飛天造像、佛法經變,藉由多幻的故事及絢爛的色彩,記錄下一塊地方、一個民族、一種文明的「發生」與「變易」。

在莫高窟西北的十多公里處,是世界上唯一的荒漠甘泉奇景「月牙泉」。隱藏在鳴沙山裡的月牙泉,自古就是「敦煌八景」之一,因泉水形狀彎曲宛如一輪明月而得名。

關於這座大漠裡的神奇泉水,有著這樣的傳說:某一年敦煌發生嚴重的大旱,人們饑渴難忍、庄稼無水不生。這景象被天上的白雲仙子所見,她感念生民之苦而落下傷心的眼淚。淚水最後化作一股清泉灌溉大地並救活百姓,人們為感謝她的慈悲恩情便造廟紀念。而被冷落一旁的神沙大仙因此大發雷霆,用周圍的沙山企圖把清泉給圍住。於是看著泉眼一日復一日越變越小的白雲仙子,最後無計可施地轉向求助於嫦娥。她向嫦娥借來初五的新月,將這一輪新月放往大漠裡,突然變成一眼碧波蕩漾的「月牙泉」。神沙大仙心有不甘,又欲使神法想填滿月牙泉,這時只見嫦娥輕輕地一揮衣袖,一陣清風便把堵住泉眼的沙子全部吹散殆盡。無可奈何的神沙大仙因此氣得七竅生煙,於是直至今日月牙泉仍舊滋潤守護著敦煌這片土地。

這雖然是帶有幾分神祕色彩而浪漫的傳說,但爬上月牙泉邊上約莫百來公尺的鳴沙山沙丘,遠眺沙漠盡頭彼端的日出之時,卻又與腳下的綠洲泉水呈現一幅日月相應的景色,似乎為傳說添上一筆更為美麗的想像。

當金黃色光芒從地平線射出的剎那,大地於眼前悄悄甦醒的瞬間,那是只有隻身在滾滾黃沙的大漠裡才有的莫名悸動。關於「生命」的內在動力,關於「彼」、「此」的外在對立,當光芒射入眼簾產生的一連串刺激與反映,眨眼間作為個體的「我」,似乎在世界的關係中也逐步消弭。取消了內心的最後一點慾望,打破了僅有的最後一道偏執,在茫茫的天地之間感受最後一絲存在的虛無。

青海湖日出。

茶卡鹽湖,是富含鹽分的乾涸湖泊,在晴朗的天氣底下會倒映天空的景色,因此又有天空之境的美譽。

攝於茶卡鹽湖。

甘肅蘭州夜市小吃。

寧夏銀川的西夏王陵。

甘肅張掖盛開的油菜花田。

嘉峪關。

敦煌車站。

敦煌莫高窟外景。

敦煌莫高窟外景。

莫高窟壁畫。

鳴沙山日出。

敦煌月牙泉。

《延伸閱讀》

【文瀚與小巴摩托車日記】動念:唯有經歷過的世界才有意義

【文瀚與小巴摩托車日記】出發:回到1949外公離鄉之路

【文瀚與小巴摩托車日記】找北:在沙漠與自己的恐懼相遇

摩托車環華之旅紀錄片:《如風》

摩托車環華之旅紀錄片:《上路》

本文圖片及影片皆由作者提供