人生有限,我希望自己有一天不在了,可以留下作品。—陳三火

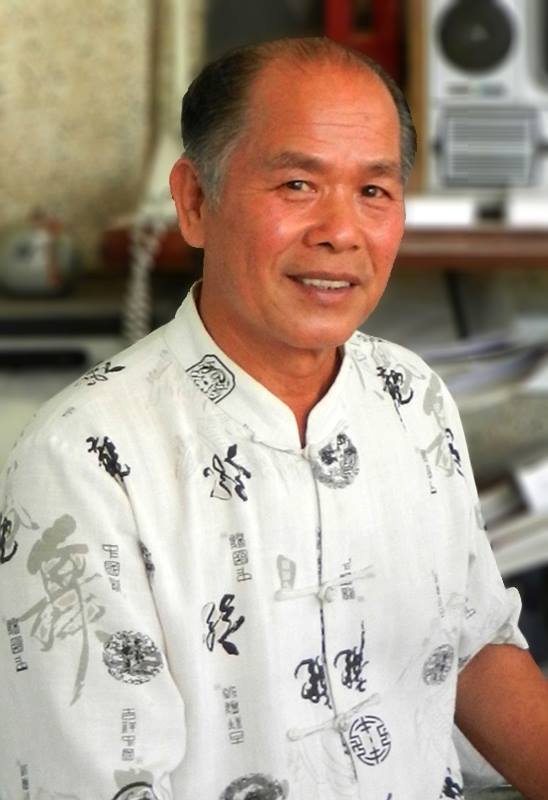

「火獅」陳三火是文化部列冊的文化資產「剪黏泥塑技術」保存者。(攝影/蔡宏明)

出身匠師家庭

陳三火出身匠師家庭,父親陳添奧是彩繪司阜。今天被譽為彩繪巨匠的蔡草如、陳玉峰、陳壽彝等,經常在他家出入。為了修廟工作,大木、土水、彩繪、剪黏的匠師總是互通有無,因此,陳三火的大哥李世逸(父入贅於母,李世逸從母姓),很早就拜剪黏司阜陳專友為師。 陳三火初中二年級暑假,有一次跟著父兄到修建中的關帝廟幫忙,看到陳專友在作剪黏,覺得好玩,也拿起剪刀跟著剪,一剪剪出興趣。剛好李世逸當兵退伍,正要創業,陳三火於是跟著大哥學習剪黏。

李世逸的師傅陳專友是剪黏名師洪坤福的徒弟,屬於「台灣泉派剪黏」(或稱「台灣北派剪黏」)的一脈。來自泉州的洪坤福,生徒眾多,使泉派剪黏蔚為風尚,有「南何北洪」的說法。「南何」是指廣東汕頭匠師何金龍衍生的匠派,簡稱「南派」;而「北洪」則指泉州洪坤福匠派,簡稱「北派」。

陳專友是洪坤福的弟子,曾參與整修艋舺龍山寺,才藝出眾,被稱為泉派「五虎將」之一。李世逸跟隨陳專友學作剪黏,後來又跟著師叔江清露四處工作,盡得泉派剪黏精髓。從師承來看,陳三火可算是泉派剪黏的第四代傳人。

從匠氣到老氣

陳三火跟李世逸學藝,輾轉在各地廟宇,製作剪黏。李世逸要求很嚴格,一項手藝教過兩次,如果還沒學會或作得不理想,馬上發脾氣。陳三火學了三年,雖然「出師」,也只學些基本技巧。他自覺很幸運,還繼續跟著大哥工作了幾年。

陳三火回憶,當時雖然會作,但還不夠成熟。有一次他黏一隻鳳,費心把羽毛黏得很細很密。李世逸告訴他,鳳的羽毛就像展開的扇子,一邊比較密,另外一邊比較開,美不美的關鍵就在那裡。那時,陳三火才恍然大悟,整齊、密實的鳳尾,看起來很僵硬。他說:「黏得密實,就是匠氣;有疏有密、斜斜的,就是『老氣』。我現在的作品,也講究『老氣』,就是成熟。」

陳三火在豐原慈濟宮製作的剪黏。(攝影/蔡宏明)

古蹟修復,美學洗禮

從1969年出師,參與麻豆三元宮「尪祖廟」修復,陳三火逐漸成熟,但仍隨著李世逸工作。李世逸承攬工作,但大部分由陳三火執行。大甲鎮瀾宮、豐原慈濟宮牌樓,就是兄弟兩人合作的成績。

九二一地震後慈濟宮受損,廟方為搶救三百年古蹟,邀請陳三火陸續參與剪黏修復,前後長達10年。慈濟宮歷史悠久,日治時期以來的木作、石作、泥水、剪黏、交趾,都聘一流匠師施作。古蹟修復必須照著原有的主題、構圖、造形來修補或仿作,彷彿藝術家到博物館描摹巨匠作品一般,陳三火等於尾隨昔日名匠,經歷了一次美學和技藝的洗禮。

過去他施作的廟脊,只作過「福祿壽三仙(財子壽)」,在慈濟宮他第一次看到廟脊正中站著由劍童、印童隨侍的「元始天尊」,而且塑像基座,仿照桌案的吞腳、勒水形制,十分講究,與南部廟宇一般作法不同。這裡的三角堵不但裝飾花草、螭虎,也裝飾山巒樹林、人物戲齣。大壁頭一面作團龍,另一面則作獅頭避邪,都加線框框出空間,再製作人物在空間中。這種線框手法,陳三火第一次看到,也照著製作。

陳三火在慈濟宮的工作,不僅剪、黏,也包括泥塑人物、彩繪附屬的裝飾圖案。這是陳三火剪黏生涯的里程碑,讓他更深刻瞭解各種不同材質、形式、色調如何搭配,也嘗試了很多昔日巨匠的手法。

陳三火以摃代剪的創新剪黏。(攝影/蔡宏明)

創新「以摃代剪」

大哥李世逸在2002年罹癌突然去世,使陳三火驚覺,人生無常。他開始想到,要把附屬在建築的傳統剪黏,發展成獨立存在的藝術創作,他要留下作品,讓世人不將他遺忘。

陳三火除了傳統的剪黏技法,也直接把舊花瓶、酒瓶、陶罐、罈子敲破,再依照原有的色澤、弧度、紋樣去發想,化為作品造形的一部份。譬如,花雕酒瓶或高粱酒瓶,瓶身釉燒精美的青花、龍紋、仕女、高松等,敲破後除利用瓶身弧度做成人物服裝,圖紋也成為造形中的裝飾。這種「以摃代剪」的手法,除了用在藝術創作,也應用到大廟製作的剪黏。

2004年他在麻豆文化館首度展出創新剪黏作品,那些遠離大廟束縛的剪黏,一反過去被遠距眺望,變成在展場中可以近距離多角度欣賞的「剪黏雕塑」,讓人耳目一新。

為了讓社會大眾認識剪黏及他的創新剪黏,陳三火應邀開辦研習營,在網路開闢相關網站。他的作品多次在美展中,受評審肯定,獲得各種優選的殊榮,還被台灣工藝研究所選為「台灣工藝之家」,2007年應聘到真理大學授課。

「傳統」是每一個世代不斷加入「創新」累積的成果。洪坤福早期的「半堆剪」,在坯體完成後,塗上白灰,黏上剪過的碗片或玻璃片,黏貼時不緊密,材料間留著白灰作為衣褶。到了江清露,則創新「不見灰」技法,將剪過的素材「插」進灰體,互相遮掩,而不見灰泥餘白。陳三火的「以摃代剪」,利用破瓷片的道理,除了回到剪黏藝術「惜物愛物」的精神原點,也因為利用敲破的瓷瓶原本的弧度與圖紋,而使剪黏呈現誇張、粗獷的動態。

陳三火說:「自己有一天不在了,可以留下作品,不一定多有價值,至少剪黏這項藝術,這一脈相傳,從師祖公洪坤福這棵樹,到這裡分叉,最後一定會給我歷史定位。」

陳三火工作室裡製作中的「媽祖」。(攝影/蔡宏明)

陳三火為台南市北門區二重港的仁安宮製作的剪黏。(攝影/蔡宏明)

陳三火修復的豐原慈濟宮「元始天尊」剪黏。(攝影/蔡宏明)