中國的民主化尚未啓動,但中國人從未放棄民主夢和自由夢,那是習近平的中國夢裡嚴重缺席的內容。1949年以來,儘管一直面對亙古未有的中共之獨裁暴政,爲了民主自由而奮鬥的仁人志士依然前仆後繼、絡繹不絕。正在發生的事件,必定成為歷史中不能掩蓋的一部分,若秉持此種信念,書寫者就能秉筆直書,留下驚天地、泣鬼神的文字。

讀趙思樂的《她們的征途》,宛如讀一部另類「後六四時代」30年的中國人權運動史。所謂「另類」,因為過去的人權運動史幾乎是清一色的「男性英雄列傳」,只是在縫隙間點綴著林昭及報導文學,作家胡平在《中國眸子》中講述的那些反抗毛澤東獨裁統治的女性的故事。這一次,趙思樂將原本處於「邊緣的邊緣」的女性人權活動者作為主人公,男性反倒成了她們的陪襯。此前,法國思想家索爾孟前去採訪劉曉波,卻在書中將劉霞作為主人公,劉曉波成了劉霞的「附屬品」。趙思樂跟索爾孟「英雄所見略同」,他們都相信「巾幗不讓鬚眉」。

由女性來寫女性自己的故事,讓我聯想到台灣作家唐香燕的回憶錄《長歌行過美麗島》——唐香燕的丈夫是政論家陳忠信,美麗島事件爆發之際,陳忠信正好是《美麗島》雜誌的執行編輯。覆巢之下豈有完卵,那個冬日寒冷的清晨,一陣猛然的撼門聲打破了他們夫妻的睡夢,安全人員不由分說地將陳忠信抓走,也帶走了唐香燕歲月靜好的新婚生活。丈夫大難不死,繫獄4年。但唐香燕從此不再是那個不識愁滋味的單純女孩:「眼前的是一個以前一直存在,但我不曾真正面對過的世界。在這個世界裡,人被迫害,尊嚴被踐踏,與你最親近的人也可能在你面前背過臉去,而感受到另外一種放棄你、背叛你的椎心的痛苦。」這何嘗不是趙思樂筆下那些中國政治犯的妻子們的心情?

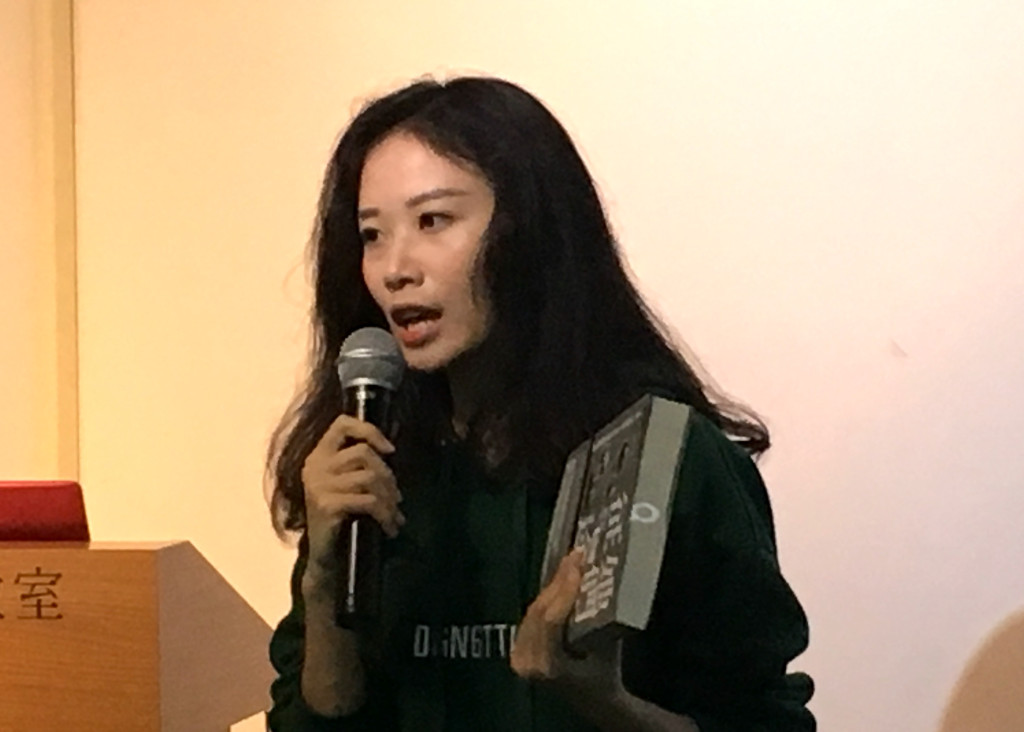

90後出生的、似乎過於年輕的趙思樂,執筆寫幾代抗爭女性的故事,剛開始讓人擔心她能否把握這個敏感而複雜的主題。但漸漸被此書吸引一口氣讀下去才發現,她本人並不是冷靜而理性的「旁觀者」,她就是「她們」中的一員:在廣州一個開明知識分子家庭長大的趙思樂,從小喜歡看香港電視。香港電視看久了,她以為自己是一名想上街就上街的香港人,直到去南京唸大學,才發現自己原來是在人權上「一無所有」的中國人。趙思樂學會翻牆上網,在網上直抒胸臆,然後爲海外媒體撰寫中國公民運動的深度報導,榮獲香港人權新聞獎。再後來,她嫁給著名NGO「傳知行」的骨幹小樹。不久,「傳知行」遭到中共當局的毀滅性打擊,小樹被抓捕,趙思樂成為最年輕的良心犯家屬。然後,兩人婚姻破裂,在經歷了一場抑鬱症之後,趙思樂在人權主題的寫作上越挫越勇。

當趙思樂正在爲香港「端傳媒」採寫一篇維權運動的報導時,突然發生了一場波及全國、堪比台灣美麗島事件的「709」大抓捕。她與採訪對象之一的異議人士,莫之許困居四川成都郊外的一家民宿,在那段關閉手機及所有通訊工具、與世隔絕、員警隨時追蹤而至的日子裡,採訪者與採訪對象之間擦出了火化、產生了美好的愛情。當年,張愛玲以淪陷時期的香港爲背景寫成《傾城之戀》,那座傾頹的危城,成就了一場驚天動地的愛情。傅雷在一篇評論文章中說,「奇蹟在中國不算稀奇,可是都沒有好收場。但願這兩句話永遠扯不到張愛玲女士身上」!我也重複傅雷的感慨:但願這兩句話永遠扯不到趙思樂女士身上!

從天安門母親到709難屬

趙思樂書中的「她們」,大致分為兩類,一類是「政治犯的妻子」,如:劉曉波的妻子劉霞、李和平的妻子王峭嶺、以及「709」難屬群體;另一類是自身爲人權活動者的女性,如:文學教授艾曉明、NGO活動人士寇延丁、出身「紅二代」的維權人士王荔蕻、曾爲性工作者的兒童權益維護者葉海燕等人。這兩類女性,如同壓傷的蘆葦卻不折斷,也宛如長江和黃河,各有其人生軌跡,卻又共同匯入蔚藍色的海洋。

我曾以台灣的「美麗島事件」比喻中國的「709」大抓捕,此比喻只是從統治者對異議人士的全國性大抓捕這個意義上而言。「六四」屠殺之後,中國的政治案件從未中斷,但即便是1998年的民主黨組黨、2008年的「零八憲章」,雖然當局抓捕不少參與者,但尚未形成全國性的大案。在此前的政治案件中,也湧現出不少勇敢的政治犯的家屬,如世紀之初「新青年讀書會案」的家屬。劉曉波在《心牢中的女人》一文中,特意表彰該案當事人之一徐偉的妻子王英,說她具有跟丈夫一樣「堅強的決心,向邪惡的制度和法律挑戰的勇氣」。王英說:「在走投無路之時,唯有抗爭才是唯一的出路。」不過,這些案件規模有限,當事人有限,難屬也有限,未能形成更大的群體。

「709」大抓捕之後,積極參與救援的被捕者親屬被稱為「709家屬」,其中大部分是被捕者的妻子。趙思樂指出:「709家屬團的橫空出世讓人眼前一亮。自天安門母親之後,中國海不曾出現如此有影響力的政治受害者家屬抗爭團體。」這個難屬群體的形成,與天安門母親一樣,是先有一個人站出來,再有第二個人與之並肩而立,然後其他人紛紛加入。「709」難屬中第一個挺身而出的是王峭嶺,或許此前丈夫已有過「被失蹤」的經歷,再加上她本人也是學法律的,她沒有其他難屬的驚慌失措。接著是王全璋律師的妻子李文足與王峭嶺相遇、相知、相濡以沫,李文足說:「一個人孤孤單單的,覺得自己什麽都不懂,有人一起,你的精神狀態都不一樣,鬥志就起來了。」王峭嶺則特別讚揚李文足的勇氣並謙虛地表示:「李文足的出現是709家屬團能形成的關鍵。」

「709」和「美麗島事件」同樣是抓捕異議人士,但抓捕之後,政治犯家人的處境截然不同,足以說明威權體制和極權體制之差異:在威權體制下的台灣,在美麗島和其他政治案件中,政治犯的家人除了聘請律師爲親人辯護、召開新聞發佈會譴責司法不公之外,可以打悲情牌、參加各級民意代表和地方行政首長的選舉並且勝出,如:蘇東啟的妻子蘇洪月嬌、餘登發的媳婦余陳月瑛、林義雄的妻子方素敏、陳水扁的妻子吳淑珍、鄭南榕的妻子葉菊蘭、姚嘉文的妻子周清玉等人,都是如此陰差陽錯地登上政壇。國民黨不得不接受她們當選的結果。

在極權體制下的中國,政治犯的家人可做的事更少。一開始,家屬連逮捕通知書都拿不到,也不知親人關押在何處。王峭嶺多次感概,如果警方帶走李和平後,48小時內給她一紙通知書,允許律師會見,哪怕丈夫的罪名是顛覆國家政權,她都不會走上抗爭道路。「我大學讀法律讀得不好,但有一點記住了,你要按程式辦事。因為程式是普通人相對強大權力的基本保障。」共產黨之邪惡,就是從不尊重程式和法律,即便程式和法律是它自己制定的。

709難屬群體不可能參與選舉,但她們在極為有限的空間內,用種種行為藝術的方式抗爭,用李文足的話來說就是「離開梳妝打流氓」。每次她們集體行動的時候,都穿上最漂亮的裙子,以最樂觀的形象展示在公眾面前。就連員警也奇怪地說:你們的表情也太高興了,這哪像想念老公?李文足回嘴說:「那應該怎樣?是不是應該每天以淚洗面,愁眉苦臉的?這我不太會,要不你給我表演一下?」這樣的難屬是不能被打倒的。

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。