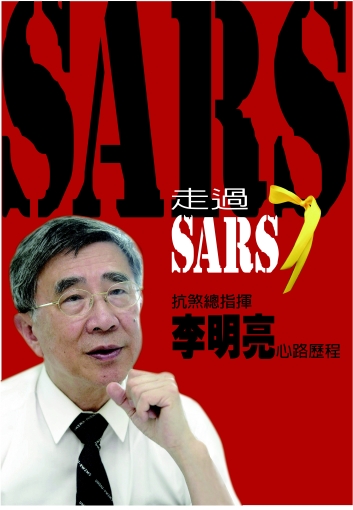

西部非洲伊波拉(Ebola)疫情持續蔓延,光八月最後一周的死亡人數就達到400人。目前,沒有醫療專家會樂觀認為,伊波拉病毒將在未來6個月內消失無蹤。日前《紐約時報國際版》(The New York Times International),以「領導統御與沈著泠靜面對伊波拉爆發」(Leadership and Calm Are Urged in Ebola Outbreak)的專文,採訪數位國際抗疫專家的獻策建議,其中前衛生署長,2003年台灣抗Sars總指揮李明亮博士,其寶貴防疫經驗,即在報導中被援引出來,做為國際社會對抗伊波拉疫情的參考。

化解無邊謠言,控制恐慌蔓延

專家們指出,對抗伊波拉的有效手段,必須能排除恐慌情緒蔓延。這個時候,社會中受尊敬的領導者,必須能夠化解不實謠言,就如台灣李明亮博士,所採取對抗Sars的方法一般,能夠平息恐慌。

不過,西非與台灣不同的是,當地有著近100種部落語言,識字率低,而且電視稀少;所以特別是廣播的宣傳方式,在西非相當有效果。國際防疫專家們指出,就如李明亮博士所提出的「化解不實謠言」方法;防疫「成功關鍵」,必須得到地方民意領袖的信賴,例如地方首長、神職人員,跟民眾接觸頻繁的助產士,以及當地傳統醫療人員的共同配合。一位專家也指出,罹患伊波拉病毒的痊癒者,必須公告出來,讓大眾周知,藉此提醒民眾,伊波拉罹患者如果得到妥善照顧,就能救回一命。

不過,西非與台灣不同的是,當地有著近100種部落語言,識字率低,而且電視稀少;所以特別是廣播的宣傳方式,在西非相當有效果。國際防疫專家們指出,就如李明亮博士所提出的「化解不實謠言」方法;防疫「成功關鍵」,必須得到地方民意領袖的信賴,例如地方首長、神職人員,跟民眾接觸頻繁的助產士,以及當地傳統醫療人員的共同配合。一位專家也指出,罹患伊波拉病毒的痊癒者,必須公告出來,讓大眾周知,藉此提醒民眾,伊波拉罹患者如果得到妥善照顧,就能救回一命。

報導引述,當年與李明亮博士一同並肩對抗Sars,現任衛福部疾病管制署署長郭旭崧的看法指出,李博士是個友善、資深而且知識淵博,頗受敬重的醫療前輩,他用台灣民眾通用的台語(及華語),在電視上告訴如何民眾防堵Sars的相關常識。在Sars疫情期間,該項電視談話每天播放3次,一次2分鐘,讓台灣民眾能夠更加認識Sars問題。民眾只要打開電視,不論那一台,都能得到相同的Sars防疫解說。這讓社會大眾能認清Sars,因此不會產生茫然恐慌。

對抗伊波拉,建立防疫公信力

《紐約時報》報導引述專家看法指出,藉由適切領導統御,建立防疫公信力,就能阻止恐慌,這是對抗伊波拉,最優先的第一步;也是台灣2003年「抗煞」經驗,頗為國際稱道之處。因為單單隔離方式,不論設下禁止通行的拒馬,或是封鎖道路等路障措施,疫區民眾的恐慌依舊,而且恐慌的情勢,將進一步引發民眾四處竄逃情況。

報導引述國際專家批判式觀點指出,西非國家透過武器裝備、軍警來強化隔離區的做法,並不恰當,反而會造成隔離區內民眾的震驚,恐慌加劇。不幸地,這種派重兵駐守,強化隔離方式,持續運用於賴比瑞亞首都蒙羅維亞(Montovia),以及首都郊區城鎮西點(West Point)等多個貧民區的隔離所。專家認為,如此大陣仗設置隔離區,反而讓民眾有不祥惡兆,覺得自己將被封鎖,死在隔離區內;民眾心理的恐慌,也會認為警棍、子彈,隨時會拿來對付他們。對付伊波拉疫情,應該有更好引導方式,就是讓隔離區民眾,願意平靜下來,願意接受應有的防疫篩檢與相關治療。

快速診斷病症,有效控制疫情

報導引述專家看法指出,對抗伊波拉病毒,能否做出「快速診斷測試」,相當關鍵,因為早期的發燒症狀、頭痛與嘔吐,跟瘧疾或傷寒,皆相當接近。如果將一些容易治癒者,與伊波拉患者,同時置於隔離區之內,將是致命的錯誤,也會增加交互感染機會,惡化疫情。

美國德州大學休斯頓校區,公共衛生學院校長比斯利(Dr. R. Palmer Beasley),於Sars期間來台時指出,有些醫院對於病人發燒症狀的診斷太過粗糙、潦草,這對於Sars的疫情控制,相當不利。2003年「抗煞」期間,總指揮李明亮博士就指出,醫院的醫生對於病人疑似Sars的發燒症狀,應該有進一步的細部診斷,並要求醫院抱持「細心診斷」態度,才不會延誤抗煞時機。

李明亮博士,2003年在台灣Sars期間(Severe Acute Respiratory Syndrome),擔任防疫總指揮,並在2個多月內,成功阻止Sars惡化;同年7月間,世界衛生組織WHO將台灣從Sars疫區中除名。之後,他曾代表台灣,抵達紐約召開的聯合國記者會,會中,他以流利的英語向國際社會報告台灣的抗煞經驗,為台灣爭取國際曝光率。