每次到臺大,我必定去承載著七十餘年歷史記憶的傅園拜謁。傅園與傅鐘,不僅是臺大的地標,更是自由精神的象徵。

作為一名北大人,若要讓我選擇一位最敬重的北大校友,我會脫口而出:傅斯年!

歷史的無情在於,很多人在做學生時,血氣方剛,單純善良,誓言匡扶正義;待到做了長官與名流,則朋比為奸、腦滿腸肥,蛻變成自己年輕時反對的對象。中國的李克強和台灣的江宜樺都是如此。傅斯年則始終如一,從「五四」時代鐵肩擔道義、走上遊行第一線的學生領袖,到學界祭酒、大學校長,從未背叛過青春時代的理想。

傅斯年只當過一年的北大校長和不到兩年的臺大校長,卻奇跡般地成為北大與臺大之間一道起承轉合的彩虹,將北大的自由主義命脈帶到風雨飄搖中的臺大,並使之落地生根、開花結果。

傅斯年繼承了近代自由主義將大學視為「公共領域中批判性言論的知識來源」之理念,以歐洲哲學家斯賓諾沙「貢獻這所大學給宇宙」的精神辦學,在威權的時代,讓臺大成為學術獨立、抵抗政治高壓的堡壘。

半個多世紀之後,「兼容並包、思想自由」的北大精神,在彼岸的北大蕩然無存,卻在此岸的臺大枝繁葉茂、碩果累累,第一功臣當推傅斯年。

高懸的傅鐘,為誰而鳴?

遠遠地,還沒有到臺大校門,就可望見傅鐘。淺灰色基座上,四根紅色鋼管將古銅色的「傅鐘」高高擎起,上面刻有傅斯年確立的臺大校訓「敦品、力學、愛國、愛人」。

自從1951年傅鐘鑄成之後,臺大上下課的鐘聲便是二十一響,因為傅斯年認為「一天只有二十一小時,剩下的三小時是用來沈思的」。臺大的校徽亦以傅鐘為主題,以勉勵學子「作息定時,生活有序,俾聞聲惕厲,精進不已」。

當年,共產黨的鐵騎席捲中國,傅斯年毅然渡海而去。他的朋友和學生中,有不少選擇留下來的,無一例外,個個都不得好死。而在美麗的臺灣島,傅斯年戮力將自由的魂魄陶鑄在高懸的傅鐘裡。

臺灣初步實現民主化之後,台大的師生們很少在傅鐘下面舉行抗議性活動,傅鐘蘊含的反抗威權主義的象徵意義,逐漸隱遁到歷史記憶之中。

2013年十月二十二日,臺大二十多名教授和學生又聚集在傅鐘前面,他們發起連署,針對的卻是彼岸的「姊妹學校」北京大學——他們抗議北大因政治原因解雇經濟學院副教授夏業良。

北大是中國近代自由主義思想的發源地,先有蔡元培首倡「循思想自由原則,取相容並包主義」,繼有胡適推崇「寬容比自由更重要」,再有傅斯年宣揚北大學風包括「自由的思想,規律的行動,求學的志願,求真的信心」。

1949年之後,北大飽受共產極權體制之摧殘,尤其是慘絕人寰的「六四」屠殺,使得北大校園從此魂飛魄散、萬馬齊喑。殘存下來的極少數敢言的教授,錢理群、賀衛方、焦國標、夏業良等人,紛紛遭到不同形式的整肅。

正因為臺大與北大分享了自由主義的傳統,臺大的師生們這一次才為夏業良發聲。臺大法律系教授顏厥安說,大學是追求真理、闡述意見的開放場域,學術自由是大學存在的基礎。以政治力壓制、干預學術自由不但嚴重阻礙真理的發現,也摧毀了大學的基石;沒有了學術自由的大學,就不再是大學。

法律系教授陳昭如說,這項聲援活動不只為中國,也是主張臺灣的學術自由。今天北大壓抑自己老師的學術自由,明天臺大教師要跟中國交流時,心中難道不會產生「自我檢查」的意識嗎?

台大的師生們指責北大的做法是「摧毀大學學術自由的精神」,並要求臺大校長楊泮池致電北大校長王恩哥、盡早恢復夏業良的教職。教授們要求臺大在與北大交流時應加入「學術與精神自由」保障條款。這來自傅鐘的雄渾厚重的聲音,必將穿破彼岸專制的鐵幕,激盪起驚濤拍岸之波瀾。

從「傅大炮」到學運萌芽

在白色恐怖的時代,傅鐘從未沈默。

傅斯年生前被譽為「大砲」,雖然不是陣前殺敵的大砲,卻能將行政院長宋子文轟下臺去。有趣的是,鑄造傅鐘贈送臺大的,是兵工署;而執掌兵工署多年、後來出任國防部長的俞大維,是傅斯年之妹婿與摯友。由兵工署鑄造的傅鐘,是有戰鬥性的,「傅大砲」之魂魄附著于傅鐘之上,鐘聲不止是報時,更是自由的吶喊。

由於傅斯年給臺大留下了自由主義的傳統,臺大的學生運動一直走在臺灣諸大學之前列。鄧丕雲在《八十年代臺灣學生運動史》一書中指出,在相當長的一段時期裏,「臺大學運與臺灣學運幾乎是同義詞」。臺大的學生運動,多半以傅鐘為第一舞臺。

傅鐘和傅園本身具有歷史紀念意義,且又位於臺大的中心位置,周圍有椰林大道和行政大樓等日治時代留下的歐式風格的大型建築,在那裡聚集,很容易產生「登高一呼,應者雲集」的效果。

如果臺大沒有了傅鐘,就如同《西遊記》中沒有了孫悟空,聖經中沒有了大衛王,那該是怎樣的單調與無趣?正如有臺大校友所回顧的那樣,從七十年代開始,傅鐘下陸續有懷抱著不同議題,以及不同詮釋角度的人前來靜坐,關心的範圍有校園、有社會,有民族主權、民主自由或人權等等。一代代的學生從傅鐘擷取屬於自己的理想,如同傅斯年生前維護民族氣節與自由學風的雙重特性,傅鐘成了一種讓學生們各取所需的精神載體。

2013年乍暖還寒的春天,我在臺北見到了八十年代臺大學運的兩位重要人物,一位是吳介民,一位是羅文嘉。吳介民看上去是一位謙和儒雅的學者,筆鋒銳利如刀;羅文嘉從宦海歸來,臉上帶著返璞歸真的微笑。

那一年,威權政府已成強弩之末,當時的台大校長孫震仍強勢打壓學生運動。那個時代有一個傳統,每年的五月十一日,是臺大學生在傅鐘之下表達自己意願的「學生日」,「這是學生自己創造出來的節日,也是學運把自己的抗爭文化轉換成象徵符號,凝聚集體的歷史記憶」。

1989年五月十一日,彼岸的天安門學運如火如荼,臺大則有學生組成「反幽靈劇團」,在傅鐘前以肢體語言與鼓聲等行動劇,傳達學生爭取校園改革的努力。他們遊行到校門口,沿途多位義工發放傳單給圍觀的群眾。

當時,臺大校方派人觀察,也有警方在旁邊監視,但最終未對學生採取行動。這是臺灣的大學生第一次直接挑戰和顛覆「神聖不可侵犯」的兩蔣圖騰。吳介民和羅文嘉都因參與學生運動而受到校方「記過」的懲戒。

1992年,我入北大時,北大已是一潭死水,連微瀾也沒有。我想如吳、羅兩位那樣,成為校方眼中的「壞學生」,卻求之而不得。

從傑弗遜紀念堂到傅園

傅鐘與傅園是一體的。傅園的前身是日治時期的熱帶植物標本園,是日本人企圖以臺灣為基地向南洋挺進,積極調查與收集臺灣與南洋各地的熱帶植物,所留存下來的園地。

1950年,傅斯年積勞成疾去世後,各方商議將其骨灰安葬在此,並修建傅園紀念之。這是臺灣第一位享受此尊榮的大學校長。

傅園的建築形式,擷取帕德森神廟的建築語彙,與周圍的方尖碑、水池,環狀步道的對稱造景融為一體,形成一個莊嚴隆重的紀念場所。

1951年十二月二十日,傅斯年逝世一周年忌辰,由傅斯年生前同窗加好友羅家倫前導,臺大學生會主席李德進同學手捧骨灰盒,將傅斯年之骨灰安葬在紀念亭內大理石墓中。此地遂被命名為傅園。

我移居北美之後,生活在弗吉尼亞鄉間,距美國國父之一、第三位總統傑斐遜締造的維吉尼亞大學及蒙蒂塞洛莊園不足兩小時的車程。傑斐遜也是一位偉大的建築師,參與規劃首都華盛頓、弗吉尼亞大學,設計弗吉尼亞議會大樓等建築。

我們一家曾驅車去探訪蒙蒂塞洛莊園、弗吉尼亞大學主樓及圖書館等古跡。這一系列建築均成為美國議會建築、校園建築以及新古典主義建築之典範。

而傅園之設計便是仿效傑斐遜紀念堂而來,背後的期待與當年的傑斐遜一樣:回到古希臘充滿光明與威嚴的人文理想之中。

在國民黨威權統治時代,傅斯年的思想不受統治者的歡迎,傅園被校方長期閑置荒廢,以致其光景如杜甫詩歌所形容的那樣——「葉心朱實看時落,階面青苔先自生」。曾就讀於臺大的作家楊照回憶説:「傅園的深鬱氣氛,和傅斯年的大氣剛烈,形成強烈對比。這裡是整個臺大大樹密度最高的地方,不管任何時間都是蔭影滿地。所以另一個功能,這裡最適合孤僻沒什麼人緣,沒課時不知去哪裡好的人,獨處閒坐。」

直到2004年,傅園才被校方重新修整,恢復了新古典主義建築堂皇明亮、莊嚴高貴之本色,也與傅斯年那雄獅般張揚淩厲、自信堅韌的氣質吻合。

我第一次來傅園時,周遭學生們的怒髮與裙裾、閃亮的眸子與銀鈴般的笑聲,讓我回到當年在北大讀書的時光。那是一生中最美好的時光。我不禁想,長眠於此的傅斯年校長,必定會含笑陪伴著一茬又一茬的學子們來了又去,去了又來。

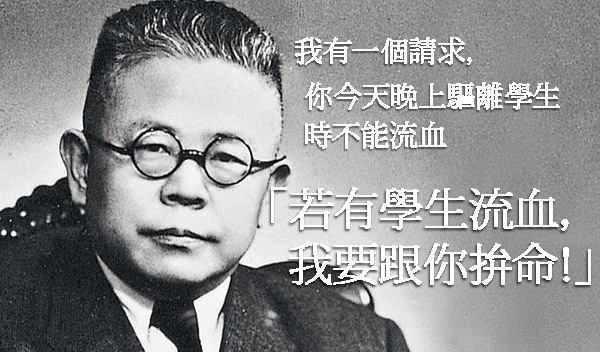

傅斯年常常為捍衛學術自由而怒髮衝冠,其中最動人的一幕細節是:1949年四月六日,臺大和師大發生「四六事件」,軍隊闖入校園抓捕學生。傅斯年對當局不經法律程序徑行進入校園逮捕師生高度不滿,親自找國民政府官員交涉,要求逮捕臺大師生必須經過校長批准,他甚至向警備總司令部司令彭孟緝發出警告:「若有學生流血,我要跟你拚命!」彭氏是「二二八」之屠夫,是蔣介石的心腹,人人畏之如虎;傅斯年乃是一介書生,卻聲如洪鐘、先聲奪人,讓這個雙手沾滿鮮血的劊子手亦退避三舍。

傅鐘和傅園,不僅屬於臺大,亦屬於臺灣,如費城的自由鐘和華盛頓的傑斐遜紀念堂之於美國,傅鐘和傅園必定忠貞地守護這片沃土的自由與獨立。

2014年春天,太陽花學運風起雲湧,我在臉書上看到學生們在傅園裡留下的鮮花和卡片,有一張卡片上寫著這樣一行字:「校長,希望沒讓您失望,希望我們沒讓台大丟臉,我們知道用血、汗、淚所換來的民主,是何等甘甜可貴。」若傅校長地下有知,讀到這張卡片,一定會移開煙斗、開懷大笑。