看到Milky的文章不禁感慨,如果每個病人都這麼願意相信醫師就好了。雖然說平時臨床上照顧的病人或家屬,多半相信醫師的專業,願意接受醫師給的意見與治療,但並是不是所有病人和家屬都是如此。例如有些病人就診時,並未告知其實已經在其他醫療院所看過醫師,之前的醫師也有初步的診斷與治療建議。可是病人或許對於先前醫師的評估判斷有疑慮,或者是想多聽聽治療的建議,所以又找了另一位醫師。但是未告知之前醫師的評估或是檢查結果,一方面造成醫療資源的浪費,做了重複的檢查;另一方面對於醫病之間的互信,也會造成傷害。

在病人端,如果前後二位醫師的評估不同,很可能更加深了他對第一位醫師的不信任,而且極可能也不相信第二位醫師,進而造成接下來他會再去找第三位醫師。這就不僅是醫療資源的浪費,時間一直拖延下去還可能造成病情的延誤。而在醫師這方面,如果在事後才得知,其實病人已經就醫過,而且並未被告知先前醫師的檢查與評估結果,心裡一定很不是滋味,那種感覺就好像不被尊重與信任,而且是被病人考試。此後再面對病人,就很難相信病人,更遑論要建立好的醫病關係了。所以對於文章中提到「良好的醫病關係建立於信任之上」,深有同感。

最近我的病人轉述了一個不愉快的就醫經驗。他是一位頭頸癌的病人,已經治療完成一段時間,病情也穩定,只需要定期追蹤就好了。最近因為身體有其他狀況,就到另外一家醫院就醫。他在癌症治療後聽力受損,必須配戴助聽器,他有個小遙控器可以調整助聽器的音量。平時在戶外的時候環境的雜音多,助聽器會太吵,他就把音量調小,進入室內再把音量調大,方便與人交談。那天他在診間外等候多時,終於輪到他看診時,坐下來的第一件事,就是用遙控器調整助聽器音量以便和醫師交談。但是當醫師看到他把遙控器拿出來時,便勃然大怒的斥責他,為什麼要對他的看診錄音。原來醫師誤會了,把音量調整器當成是錄音裝置。病人跟他的家人趕緊解釋,也露出耳朵來證明那真的是助聽器的音量調整。

其後醫師就進行看診,說明了他初步的評估,也依據症狀安排檢查,但是關於治療計畫,醫師的建議是,要看檢查的結果再與醫療團隊的其他成員討論後再決定。但是我這位病人的感受是,醫師一定是不相信他,對他懷有戒心,所以不乾脆明白地說診斷與治療。因此,最後這位病人到了另一家醫院接受診療。聽完他的描述後,我一方面恭喜他雖然一開始有些波折,但最後還是找到了信任的醫療團隊幫他完成治療。另一方面,我請他想想,為什麼第一位醫師對於看起來像錄音裝置的東西情緒反應那麼大?病人本身還是忿忿不平覺得醫師誤會他了,也沒有道歉,所以也不想再想。倒是一旁的家屬回應說,可能是這位醫師曾經跟病人有糾紛,被偷偷錄音,才會那麼生氣。由這件事情,讓我深深感受到,醫病之間如果沒有互相信任,會是多可怕的狀況。病人可能老是覺得醫師不會做出最正確的診療,醫師也小心翼翼深怕病人要告自己。這是雙輸的局面。

另外,在Milky的文章中提到,家屬在醫病關係的建立中也是重要的角色,深有同感。在台灣我們有優良的社會文化,家人之間的關係十分緊密,所以不管在門診或是住院,家人一起陪同看診、了解病情、參與醫療決策,以及實質的照顧,都很常見。有些家人在病人接受醫療的過程扮演了重要支持的角色,不管在身體照顧,或是情緒支持上,對病人都是不可或缺的。

但是有些家屬卻是造成醫病關係緊張的因素。在臨床上,有些家屬會干涉醫療,例如病情的告知。雖然這幾年情況已經有所改善,但是還是會碰到家屬,要求醫療人員不要告知病人真實的病情,使得醫療團隊在做治療決定時,不知道要如何與病人討論。遇到這種情形,我會了解家屬的擔憂是什麼,通常得到的答案是:「不要讓病人煩惱,如果病人知道真實的病情,可能會加重他心理負擔,最後會病情加重。」或者是:「即使是病情已經不樂觀,就讓病人什麼都不知道,沒有煩惱的離開。」其實這些都是家屬的迷思,在醫學實證上告訴我們,上述的想法不是事實。

臨床研究調查顯示,多數的病人自己想了解病情,為自己做打算,而不是由別人代做決定。特別是病情比較嚴重時,病人可能很快會進入昏迷,無法表達自己在最後有限的時間內想完成的心願,也來不及與家人、親友道別,或是交代他認為重要的事情,徒留遺憾而已。而且在病情變嚴重時,很多病人自己都有感受到,如果只是一味的隱瞞,只會加重病人的擔憂而已,不可能讓他沒煩惱。所以遇到這樣的家屬,我會請他們設身處地想想,如果他們自己是病人,會怎麼想。

此外,有些家屬對於醫療挑剔,病人本身倒是十分信任醫療團隊,但是家屬對於診斷、治療、照顧等等意見一大堆,反而造成醫療人員的困擾。記得曾經發生家屬不滿醫療人員無法第一針就抽到血,或是第一針就打上點滴,而對醫護人員有暴力舉動。其實大家平心靜氣想想,負責打針抽血或其他醫療處置的醫療人員,何嘗不是想要第一次就成功呢?在病房也會碰到,有些家屬對照護的細節有很多意見,例如如何翻身、換藥、傷口照護等等,其實這些都屬醫療專業,而且是醫護團隊長久經驗累積找到的最佳照顧方法,但是因為家屬堅持,只好照家屬的要求改變,而受苦的是病人本身。

尤其有些家屬或許忙於工作,或是住得遠,無法經常來探視。有時這種家屬對醫療照護的意見就特別多,好像大家都做錯,只有他知道如何給病人最好的醫療。臨床上戲稱這種家屬叫「天邊孝子」,英文叫「daughter from California」。平時沒時間或是也沒意願關心,偶而出現時就嫌東嫌西,好像自己最懂最關心病人,其實可能只是在掩飾自己的愧疚罷了。

這幾年台灣便宜的全民健保,讓醫療普及,大家都可以接受醫療照顧。但也因為這樣的制度設計,使得醫病關係改變。我相信所有的醫療人員都想要好好地提供高品質的醫療服務,但是在現今的制度上,一個醫療人員要服務過多的病人,而無法有充分的時間與病人和家屬溝通說明、建立良好關係。所以希望大家可以互相體諒,建立最起碼的互相信任,才可能有好的醫病關係,創造雙贏。

更多醫病平台精彩文章請至:【醫病平台專區】

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。

【醫病平台】

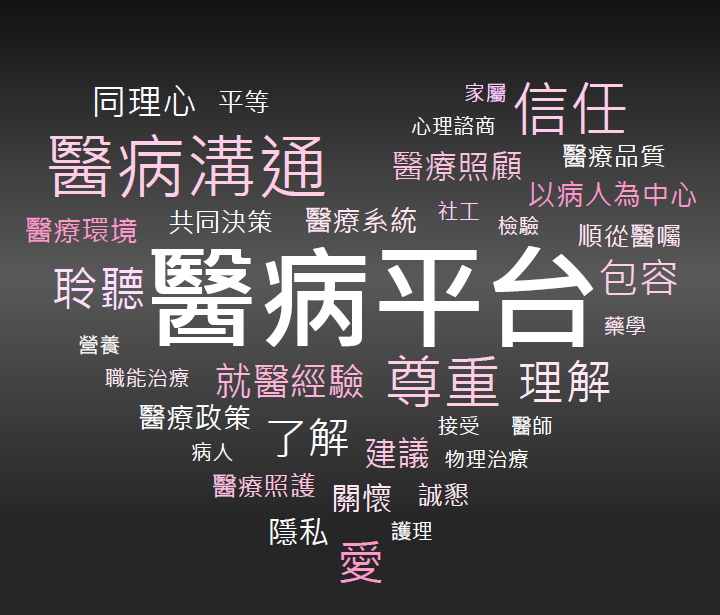

由老、中、青醫師及非醫界朋友發起的【醫病平台】,期待藉此促進醫病相互理解,降低醫病認知差距,減少誤解及糾紛,找回醫病之間尊重與信任的美好。期改善醫師診療行為、民眾就醫態度,進而帶動改善醫療政策、環境及品質。歡迎各界踴躍投稿、討論齊進步。

如蒙賜稿,請寄:DrPtPlatform@gmail.com,文章字數 1500-2000。

因篇幅有限,本報保留刪節權,一經採用,刊出後奉上薄酬。

來稿請附真實姓名(如欲以筆名發表,煩請註明筆名與真實姓名)、簡單的自我介紹、身分證字號、通訊及完整戶籍地址(包括里或村、鄰)、聯絡電話和電子信箱,以及銀行(註明分行)或郵局帳號,若要捐出稿費也請附上受款單位及帳號,也可直接贈與「醫病平台」。