相關系列:

【重生與愛】系列四 黑夜漫漫無時盡 ― 衛德全訪談紀錄(上)

軍法處判十年 牢房擁擠 坐抱屈膝

軍法處牢房裡的人密密麻麻,有很多房間,每間人都很多,已經秋天了,大家還是只穿內褲。約四坪大的牢房,大概有五十個人吧,大家都抱著膝,看起來沒辦法睡覺。一進去,就很多人競相擠在出入口,有人用臺語問:「你從哪裡來?」我說我聽不懂,他就改用日語:「とこからきたの?」我回答:「楊梅(ようばい)からです。」同房有一位叫吳長生的人,特別照顧我也教我閩南語,他問我怎麼被抓,我照實跟他講,他說:「你這個案子很單純,你可以很快被放出去,最多也只能判感訓吧!」在軍法處的看守所待了差不多一、兩個禮拜就開庭了,開庭時,法官一樣問我是什麼人,住在哪裡、幾歲。他問我什麼事情被抓知道嗎?我說我不知道。他說:「你是因為參加讀書會。」我說我根本沒有參加什麼會。他說:「這個我知道。」然後講幾句話後就站起來,宣讀判決十年,我差點昏倒。連讓我解釋的機會也沒有,就判我十年。從頭到尾都很荒唐,怎麼會有這樣的事情、這樣的政府。開始被抓到判決,我一直認為我是無辜的,這是一種災難,過一段時間我就可以出去,沒想到我竟然會被判十年。

判十年是什麼原因我也搞不清楚。你說讀書會,有名冊嗎?或是有什麼證據?根本什麼都沒有,就說我參加讀書會。同案的幾個人我都不認識,有六個人吧!判刑兩三天後就移到隔壁的軍人監獄。判決書出現的人名,我只認識鄭石林和林漢爐,宋增勳是楊梅人,也是老師。宋孟韶之前我根本就不認識。

第一次接見,生母有來看我,女朋友也是那個時候來的。養父一直都沒有來看我,我被捕之後就沒有再看到養父,他在一九五三年去世,造成我這一生不可磨滅的椎心之痛。

第五中隊特殊才藝 擔任樂隊成員

一九五一年五月,我們從基隆上船前往綠島,成為第一批到綠島新生訓導處的政治犯。我記得那時候全部有兩個大隊,一個大隊有四個中隊,剛去的時候被派去第四中隊,要到海邊打石頭、築圍牆,把自己圍起來,上山砍茅草,生產班負責在山上養火雞、在流麻溝旁養豬。因為我對黑管(洋簫)的演奏略知一二,一、兩年後就被編到第五中隊,第五中隊專收有藝術專才或特殊技能者。編到第五中隊待遇比較特殊,管理比較寬鬆,其他隊的管理就很嚴格。第五中隊是特殊的隊,有各種技藝、各種能力的人,比方說攝影、布景、木工、電機、醫師等。樂隊要參加每天升旗、降旗吹奏,每個月有音樂會,我們曾經到南寮表演。綠島有視察團來,要用音樂歡迎官長,參加樂隊有時候就不用去勞動。我不記得「一人一事運動」,要參加上課,早飯前有小組討論,老實說上什麼課,忘得一乾二淨。我比較記得一些難友,像高鈺鐺找我參加樂隊,林義旭很會編曲,蘇友鵬的小提琴演奏很動人,陳孟和負責攝影,歐陽文、許省五、許省六很會畫布景。後來,我就一直待在樂隊到釋放為止。

我們煮飯要煤炭,晚上船到了我們就要去抬回來,不管幾點,有時候晚上十點,十一點也要去。不管冬天多麼冷,我們都去流麻溝洗澡,十年間我真正洗過熱水澡,大概只有一、二次而已,是被派到廚房工作才享受得到。在綠島將近十年,對我最重要的是我告訴自己說:「你已經很幸運了,被槍斃的人多的很,能幸運活下來還悲嘆什麼?被槍斃的人連悲嘆的權利都沒有。」我用這樣的方式鼓勵自己要活下去。

釋放回家 害怕罩頂 變了一個人

最傷心的就是我養父過世,經過一、兩個禮拜才通知我。養父養我、育我,他老人家離世時,我連最後一面都無法看到,更不用說平時盡心行孝他了,這是我一生最自責之痛。養父過世後,我就沒有接濟了,之前他每一、兩個月就寄錢給我,寄來接濟的錢都換成購物券。十年刑期滿了開釋,我和林漢爐同時回臺灣,出來後又和鄭石林一起教書。鄭石林因是自首,故他沒有被判刑,等於是我替他坐十年牢一樣。回來後我很低調,盡量不講話,小心翼翼。被抓之前人生燦爛,出獄後卻變了一個人,變成很膽小、怕黑暗。

養父過世前寫信到綠島給我,要我安心,他會留著退休金給我娶老婆、做生意,但是回來什麼都變了。回來一段時間,我半夜經常會驚醒,不知道是被關、還是在家裡,出去看到外面,才知道自己自由了。白白浪費十年,我剛出來時連理髮都不敢去、看到小姐也怕、看到親戚朋友來也躲,一個人的尊嚴完全沒有了。我現在想起來,當時真不是人過的生活。十年不見,大多數的朋友都不敢與我接近,只有少數幾個比較熟的友人還有連絡。

為了生計,我想回學校教書,我也想要試看看再當老師。當時從綠島回來的人怎麼可能會有工作,能夠回去當老師也好,雖然辛苦、錢少了點。但是能不能當還不知道。我到縣政府去問,他們說可以,只要我考到有老師缺的學校,需要的時候再通知我來考試。等了一段時間,有徵求老師的考試,結果我被錄取了。

復職條件 交思想改正證明書

那個時候我覺得很幸運,像我這樣被關十年後回來還可以當老師,可能是絕無僅有。我前往新竹縣教育局詢問相關的復職手續,承辦人員竟然要我拿出「思想改正證明書」和參加中國國民黨作為復職的條件,我只好寫封信到綠島新生訓導處請處長協助。沒想到處長第一時間就回信,並附上思想改正證明書一紙,我喜出望外,立刻加入國民黨,我才順利復職。

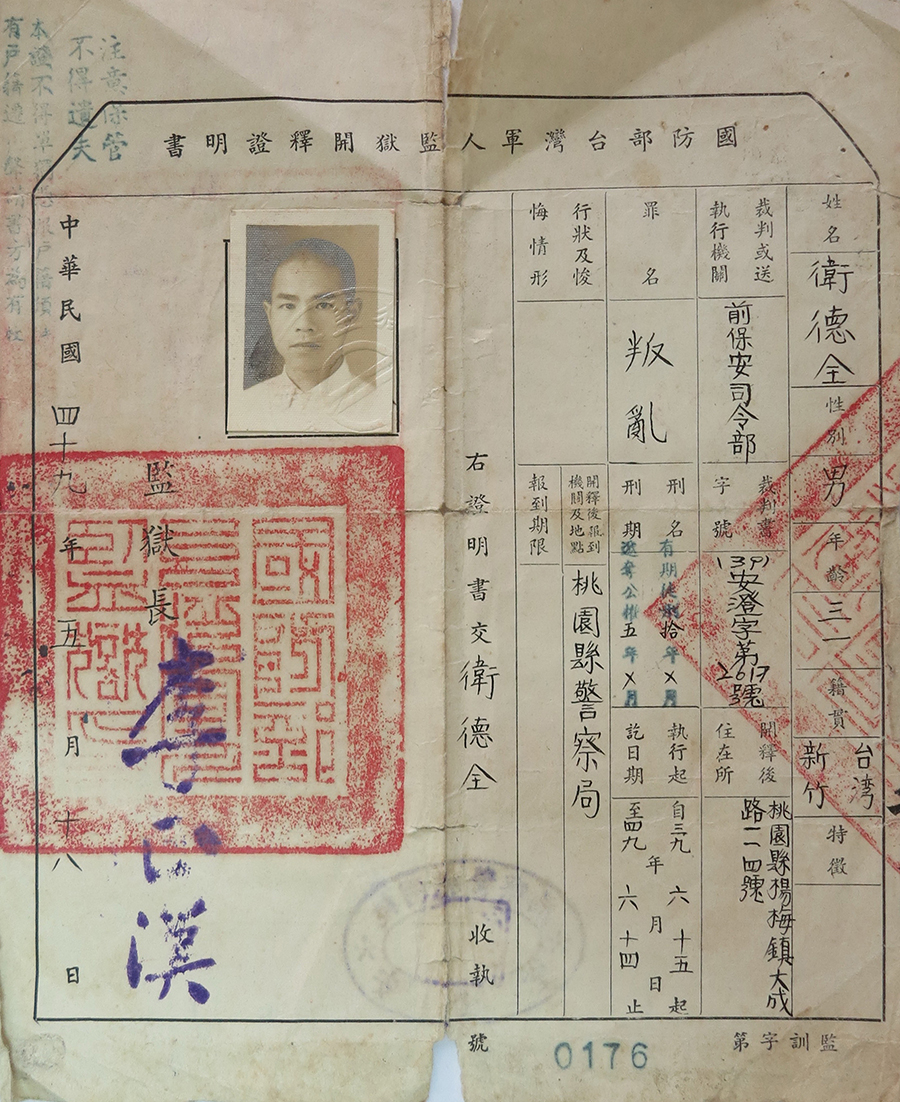

1960年5月18日當局發給衛德全的開釋證明書,背面有桃園縣警察局、楊梅派出所報到的註記。(衛德全 提供 / 曹欽榮 翻拍)

原本熱愛音樂的我,在綠島也有機會當樂隊成員,出來之後,卻不再想任何跟音樂有關的事。回來以後不到半年,申請回學校,很幸運的回去。學校在鄉下,比較安靜,學校有風琴、沒有鋼琴,我根本沒有心情去彈。除了教學唱歌之外,我就不敢去摸風琴,因為摸風琴一定要心情很快樂、很安詳的時候。被關十年出來,不要說去摸風琴,聽到音樂也不會給我振奮、感動,好像我已經變了一個人。

不敢說曾經被關十年 低調行事

因為我的身分,到退休前,與學校老師、學生之間,我都不敢說自己曾經被關過十年。有人認為這是不名譽的事,有些人認為你是匪諜。這個事情最好不要讓人知道,藏在心裡就好,我盡量低調不講話,要就講好話,不然就不要講,這是我做人一向的原則。有老師曾批評我說:「我若像衛老師那樣,我會悶死掉。」我不是生來就這樣。過去的社會你講話,不小心就被關、被判刑、甚至命就沒有了。

生活上,我在家裡盡量看書。在教育界,政治方面的事,我一概不提。我也和大家一樣喊:「反攻大陸」、「殺朱拔毛」,老實講,我只是做做樣子,不做不行,主要為了保護自己,必須做些心不由己、不願意做的、不想做的。解嚴後情況才比較好。我在這十年內學乖了,過去我在師範讀書、被抓前教書,我的人生是非常燦爛的、有希望、快樂的,非常爽朗。被關十年,被抓前的同事、朋友、同學、都覺得我完全變了一個人。

妻子願下嫁 不用聘金 心懷感謝

我太太是楊梅人,我回來半年後認識的,她跟我後母有點遠親關係,後母知道我回來,想辦法要我娶媳婦。我的岳父母雖然知道我從綠島回來,不要聘金,後母就看上這一點,有面子又不用花錢。有人願意嫁給我,就很滿意了,沒什麼特別的要求。第一是因為人家怕你關十年,我想娶她是因為女孩子一聽到綠島被關十年,都會退避三舍,而且老師在當時幾乎沒有地位。

太太那時候在六和紡織廠上班,我和她差十歲,見面時兩個人看一看,也沒說話,有一起去看電影、散步,半年後結婚。結婚後跟後母住在一起半年。

管區警察一個月一次來訪問,還暗示我回來能教書應該表示一下,要我送錢。我的孩子都知道警察很討厭。

有一陣子我嘗試全家遷到日本,因為哥哥在日本唸大學,認識幾個日本朋友。他想:「弟弟受過日本教育,把他叫到日本來也不錯。」他請一位日本人聘請我,那位日本人立即發張聘書給我。

我當時想,在臺灣幾乎失去生存的意念,因為教育工作必須要符合社會的需要、國家的政策,對我來講當老師也是很大的負擔,常常要說違背自己的話。當時教師一個月七百多塊,因為錢少,在社會上完全沒有地位,不像過去日治時代的老師備受尊重。當時,有些年輕女孩聽到老師都會退避三舍,不敢嫁給老師,跟日治時代比起來差很多。日治時代老師很清高,老師薪水比警察還要多。

當初會想去日本是因為當老師錢少,臺灣社會不安定。日治時代夜不閉戶,現在臺灣治安一日不如一日,幾乎天天有詐騙、殺人、自殺、搶人、打群架等令人不安的報導,不要說「夜不閉戶」,連白天都家家戶戶有鐵窗設備防護,居不安心,我想這是二戰後,中國人來臺所帶來的「支那文化」影響所至。所以我總覺得臺灣很不安全。我受過日本教育,覺得到日本也不錯。沒想到我要出去時,政府竟然很寬大讓我出去。去日本,我就去打工,做兩份工作,早上八九點到下午四點在一家餐廳負責櫃檯,五點半上班到十二點到酒店當服務生。兩份工作讓我在日本根本沒花到自己什麼錢,還可以把錢寄回臺灣,我賺很多錢,幾乎是當老師的兩倍。

衛德全(右1)於日本打工時,於打工餐廳前與同事留影。(衛德全 提供 / 曹欽榮 翻拍)

赴日打工賺錢 政府不許家人去

日本人對我不錯,給我一間有洗澡間的房子,家裡需要的應有盡有。我想把孩子也接過來,認識世界之大,家人也很高興。我回到臺灣辦手續,那時候我有三個孩子,最小的還沒唸書,最大的三、四年級,去日本剛好可以唸書。但是警備總部不讓我出去,他說:「你是政治犯,你要出去政府讓你出去,已經對你很寬大。你還想全家搬出去,沒有這回事。」當場拒絕,並表示我若再講下去,連自己都必須要搬回來,我知道沒有希望了。

剛好當年(一九七二年)中日斷交,我一個人在日本沒有希望,家裡人沒有過來的話,我睡不著覺的毛病會再發生。後來真的發生了,因為知道家裡人不可能來,我天天掛念家裡。太太一方面要上班、顧家裡、又要帶孩子,很辛苦,想到這裡我的心裡就亂了、慌了,幾乎要發瘋的地步,趕快趁著中日斷交的時候從日本飛回來。回來後申請復職再考試,回到原來離職的三湖國校(後來改名為瑞原國校),教了一年,我想去東部發展,申請調校,調到宜蘭南澳蓬萊國校,但後來發現很難兼顧,於是又再請調回到楊梅。

晚上怕黑暗 一定要點燈睡覺

從綠島回來後,除了自己覺得變了一個人,生活變得膽小、謹慎,做什麼都怕又惹禍。到現在為止,我還覺得做人好像是不得已,都沒有一點快樂、希望。銳氣、想法在這十年內都磨光了。我覺得我的人生不是彩色的,而是灰色的。到了晚上特別怕黑,一黑,就全身不舒服,人好像要瘋掉,平常人可能無法體會、想像這種情境。睡覺的時候,偶爾不小心想到過去,就不得了了;要出去,外面都是黑暗的,跑到哪裡都黑暗的。睡覺前,我的房間、家裡一定要亮亮的。有時候碰到停電,常常使我想跑到三樓,從三樓跳下去。

自己覺得很幸運,為什麼這種噩夢還會揮之不去?這很奇怪,到晚上我就覺得受不了。白天還好,到了晚上聲音沒有、光亮也沒有,雖然在家裡,但是想到外面是黑暗的,就好像又回到綠島,想跑出去卻跑不出去。所以我晚上睡覺是絕不敢關燈的,但是太亮又睡不著。必須要有點亮,如果眼睛睜開,完全黑暗,我會瘋掉。每天都一樣,經常失眠,第二天就會很累。到了晚上就怕,不要晚上來,希望天天都是白天,一般人可能體會不了。

這種情形也會影響太太,往往我睡不著,影響她也睡不著,帶來她的擔心與不安。被抓之前我姐姐還告訴我要小心,會不會因為這樣,讓我忿忿不平,噩夢拖這麼久?我為什麼這麼倒楣,我想都不會去想政治問題,竟然會因為政治問題被抓。

半夜想跳樓 依賴安眠藥助眠

有一次,我半夜還是會有想要上到樓上,跳下來的想法。到底有沒有辦法克服?真的沒有辦法克服,要靠安眠藥。我跟醫生講晚上睡不著,他問什麼原因,我說我也不知道,我不敢講我被關十年。我就說我睡不著覺,他就開安眠藥。已經二十幾年了,到現在還在吃安眠藥,年齡越大這個情況越嚴重。年輕的時候還有點抵抗精神衰弱的能力,年齡越大就越灰心。

人家說年齡大了會怕死,我倒覺得不怕,早一點離開,越快越好。因為我覺得我已經死過一次,對人生已經沒有希望了,反而早點離開比較好,才不會受這麼多的苦。我這樣講可能很多現在的人不會相信,無緣無故就會受這種災難。可是我也要想到這麼好的太太、兒子、孫子,就是因為有他們,看到他們有今天,就是我辛辛苦苦,忍著自己心裡的痛苦,忍到今天,看到他們有笑容,有快樂家庭,可能這也是我繼續生存、繼續抱著對人生希望的一個原因吧!像這樣一個社會、這樣的人生,我想我不值得去留戀。人的尊嚴沒有了,人被當作一個什麼東西看,我覺得這個社會真的很不公平。