司法院正研擬「替代羈押」的手段,如由被告雇用保全監視自己,以防止被告在有罪判決確定前潛逃海外。惟如此的奇想,不僅是捨本逐末之舉,更有諸多法律正當性的疑義。

由於羈押乃限制人身自由,屬於最嚴厲的強制處分,故就防止被告逃亡來說,就只能是最後手段。只是目前替代羈押的措施,如保釋,因每個人對金錢的感受程度及經濟狀況不同,到底要課以多少的保釋金額,才足以防逃,就只能繫於法官經驗法則的判斷。更何況,某些富商巨賈,就算法院課予上億的保釋金,也屬九牛一毛、不痛不養,能有多少防逃效益,是個問題。

所以,在讓被告保釋之餘,勢必得再為「限制住居」且課予向警局報到之義務,才足以防制脫逃。惟被告一旦不報到,雖可對其通緝以再為羈押,但此時恐怕已無濟於事。就算法官要求警察隨時注意被保釋者的行蹤,但在人力監視有時間與空間的侷限性下,必會產生監控上的漏洞。這個問題,正暴露出我國防逃機制恐有諸多缺陷,致使原本該居於最後位的羈押手段,反成為實務運作的最優位考量,以致嚴重違反慎押原則,更有押人取供之感。

為了解決這棘手的問題,法務部就一直提出,第二審,甚至第一審判決有罪時,即應立即羈押的修法建議。但除非能確定所有判決都是100%準確且不會被最高法院推翻,否則,如此的作法,就屬一種有罪推定,致使羈押成為先行刑罰的手段。

也因法務部的提議不可行,司法院才提出類似自費請保全監控的構想。只是這種替代羈押手段,在無相關配套下,根本難以落實。如為防止被告脫逃,保全必然是二十四小時跟隨,費用必然驚人,就必然落得用錢換自由的口實。同時,法院還得先要求保全公司先行支付一筆高額的保證金,以為被告萬一逃亡時的擔保。而為了更有效督促整個監視工作,若被告逃亡,甚至得考慮對相關人員,以刑法第163條第1項的縱放脫逃罪來究責。若果如此,到底有多少保全公司願意承接這類任務,實得打個大問號。

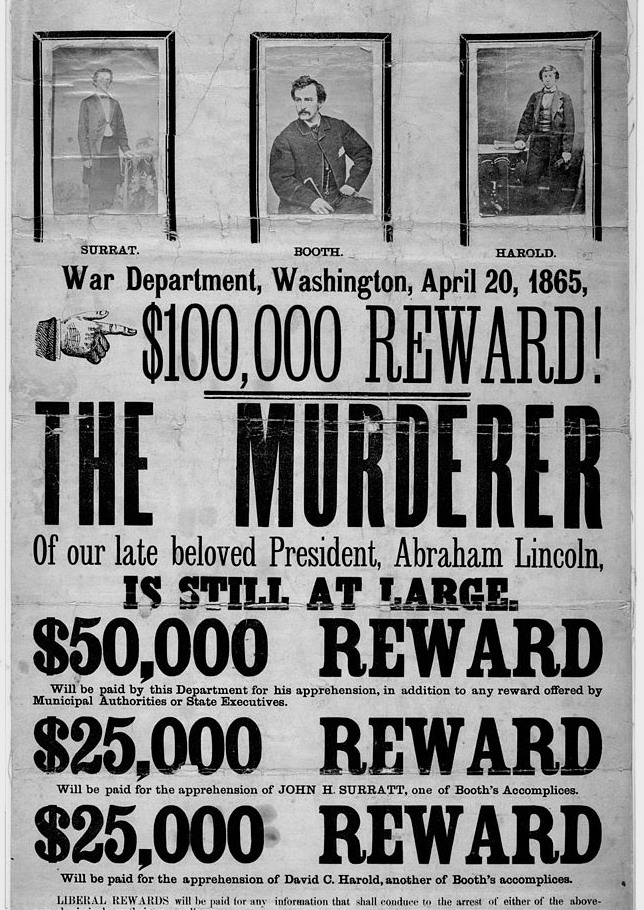

不過,這種替代羈押方式並不是天馬行空,事實上它常見於美國,而且法院在要求被告自請保全的同時,也會對被告施以電子監控,而這部分的費用也由被告負擔。也因此,這種替代羈押手段,就一直被認為是有錢人的專利。也因此種措施的費用高昂,在美國就出現可以幫被告保證不脫逃的保釋公司(bail bond company)。這種公司會向被告收取一定金額或擔保物,再向法院出具保證書來擔保;若被告脫逃,法院就必須徵收或沒收保釋金。而為了防止被告脫逃,保釋公司勢必得緊盯被告,且在發現被告出逃後,也會出動所謂賞金獵人(bounty hunter)進行追捕。所以,自費雇用保全監控自己,實與美國的保釋制度有密不可分的關係。在我國與美國的法制與文化皆屬不同的情況下,東拼西湊且一知半解的引入外國做法,恐只會帶來更大的麻煩。

所以,對於目前思考防逃機制的改革,都只是頭痛醫頭、腳痛醫腳的急就章,更忽略一個根源性的癥結:即現行刑事審判,往往未能落實迅速審判原則;再加以審判品質普遍為人詬病,以致常出現最高法院撤銷發回更審,使案件陷入長期訴訟,有心脫逃的被告,就會有相當充裕的時間為逃亡做準備。也因此,如何強化集中審理且落實精密司法,才是防制脫逃的正本清源之道。

【專欄、專文屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場】