「這是慢慢學,慢慢累積,慢慢經驗起來的」、「若我將它改了,傳統日後就會消失」甫獲得2014年工藝成就獎的施至輝說。今年邁入80歲,鑽研雕刻及粧佛工藝至今已一甲子,接下傳承粧佛工藝之一的兒子施世瞳說,「父親一年300個工作天,不斷創作。」

台灣早期神像雕刻多是大陸雕刻好後再迎請來台,隨之台灣工藝匠師來自泉州、漳州與福州來台本地雕刻,發展出不同派別的雕造風格,泉州派以重神像架勢為著名,漆線工法堪稱獨特。

來到鹿港彷彿進入台灣民俗藝術的展覽廳,今日的鹿港不再繁華如昔,留下寺廟、古蹟、與手工藝的文化底蘊,孕育不少工藝大師,外地工藝匠師一聽到是從鹿港來的師傅,都會豎起大拇指稱讚。鹿港泉州「神刀施禮」傳人、精通粧佛技藝施至輝也為台灣工藝史紀錄珍貴的一頁。

出生彰化縣鹿港鎮的施至輝,從16歲(1950年)那一年,與父親施修禮學藝,在父親嚴厲教導下,學習扎實的基本工夫。「我的父親不願意讓我從事雕刻行業,怕這一行沒出路。」施至輝說。如今,施至輝在台灣工藝成就的表現,已奠定他為「人間國寶」的封號。施至輝日前出席台灣工藝研究發展中心舉辦工藝成就獎的頒獎典禮,他以台語演說,自己從小沒有念書,能夠獲獎要感謝父親嚴厲的指導,粧佛藝術是一門高難度的藝術挑戰,做了60多年,到現在還在努力學習。

傳承他的兒子施世瞳說,以台灣粧佛工藝來說,尤其是泉州派,已非常稀少,最初鼎盛時期鹿港有三家粧佛店,到現在只剩他們,其他二家都已消失。現在若要尋找神像,偏愛西洋化的神像會往南走,而父親施至輝的神像是以「神味」著名。台灣有不少人收藏施至輝的創作。

施至輝承襲父親施修禮衣缽,將木雕技藝表現在佛像的身段、姿態、表情上,賦予佛像不同的表情神態,展現粧佛藝術的深厚功力。「畫、捻、塑、疊、盤、繞、堆、安、貼」漆線技藝九口訣,靈活展現塑像漆線藝術的文化底蘊與原創力。

彰化縣鹿港城隍廟、台南官田慈聖宮都可以看到施至輝精湛工藝的作品,是台灣珍貴的民俗文化資產。工藝成就獎由文化部指導,今年已第八屆的工藝成就獎旨在表揚終身堅持以工藝為志業者,今年施至輝得到殊榮,傳承兩位徒弟與持續提攜後進。

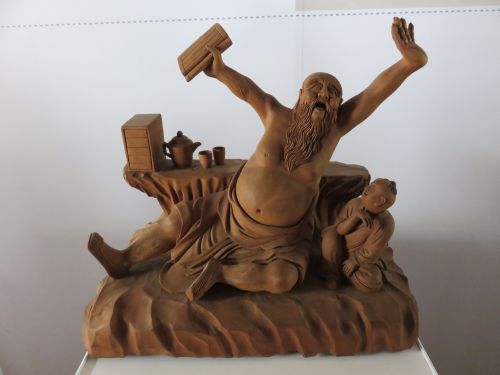

國寶大師施至輝作品人間四唱開懷,盡顯木雕之美。(蘇元和/攝影)

施至輝作品展現漆線之美。(蘇元和/攝影)

施至輝先生沿襲泉州派神像雕刻的藝術,以具神味的神像雕刻聞名。(蘇元和/攝影)