我喜歡鄉村,不喜歡煙囪林立、車水馬龍的工業城市。但在現代化進程中,那段傳統工業稱雄的歷史無法回避。作為台灣第二大城市,高雄的工業發展已逾百年,高雄是戰後台灣的重工業心臟、造船王國的核心,高雄港的吞吐量曾躍居世界第一。台灣製造業的經濟奇蹟,是從高雄第一個加工出口區開始。

在高雄繁華亮麗的都會景觀背後,充滿眾多勞動者胼手胝足的辛勞奮鬥。從鹽埕曬鹽工、高雄港碼頭工人、加工出口區女工到鋼鐵工廠作業員,各行各業的勞動者都將自身奉獻給高雄這塊土地,促成這座城市的繁華與發展。近年來,高雄由工業城市轉型為以休閒觀光為主的海洋城市,很多老舊的產業及其從業人員逐漸消失在歷史角落。高雄獨特的勞工文化也成為一項亟待保存的在地資產。

如果沒有工人的血汗,就沒有今天高雄的繁榮。我參觀過旗津的勞動女性紀念公園,追尋在風華正茂的年齡死於翻船事故的女工的故事。高雄的朋友告訴我,為了紀念及彰顯勞動者對於高雄的貢獻,勞工局幾年前規劃設立了台灣獨一無二性的勞工博物館,非常值得一遊。

聽到這個消息,我大喜過望:勞工權益是人權之不可或缺的組成部分,勞工運動也是台灣民主運動中重要的一翼。勞工有資格擁有一座紀念館,高雄也有資格為此驕傲:在國際勞工博物館聯盟成員中,誕生於二零一零年的高雄市勞工博物館,是亞洲唯一的一所以勞工為主題的博物館。

汗流滿面,才得餬口

高雄市勞工博物館原來設在駁二藝術特區,後來遷移到愛河附近的一棟大樓。博物館在三樓,這種空間安排不利於博物館吸引更多參觀者。不過,門口竪立了幾個體積比普通人大幾倍的工人公仔像,分別代表不同工種的工人,塑像色彩鮮艶、動作誇張、神態逼真,宛如從卡通電影中走出來的人物。

博物館的志工送給我一個縮小版的公仔,是一位正在用鋸子鋸木板的木工,我帶回家放在書架上,讓這位揮汗如雨的木匠陪伴我寫作。每當我抬頭看到這個木匠公仔,就想起耶穌所領受的「工作」——與耶穌同時代的人,都知道祂「是那木匠」。在新約時代,木匠是一件極耗體力的工作。耶穌在聖殿中發義怒,推翻兌換錢銀的桌子,趕出買賣祭牲的人,顯示祂並非蒼白、軟弱的書生,而是雙臂強壯有力的勞動階層。耶穌多年來辛勤勞動,使用斧子、鋸子、錘子,使手臂粗壯有力。艱辛的體力勞動,並非與神子尊貴的身分不相稱。

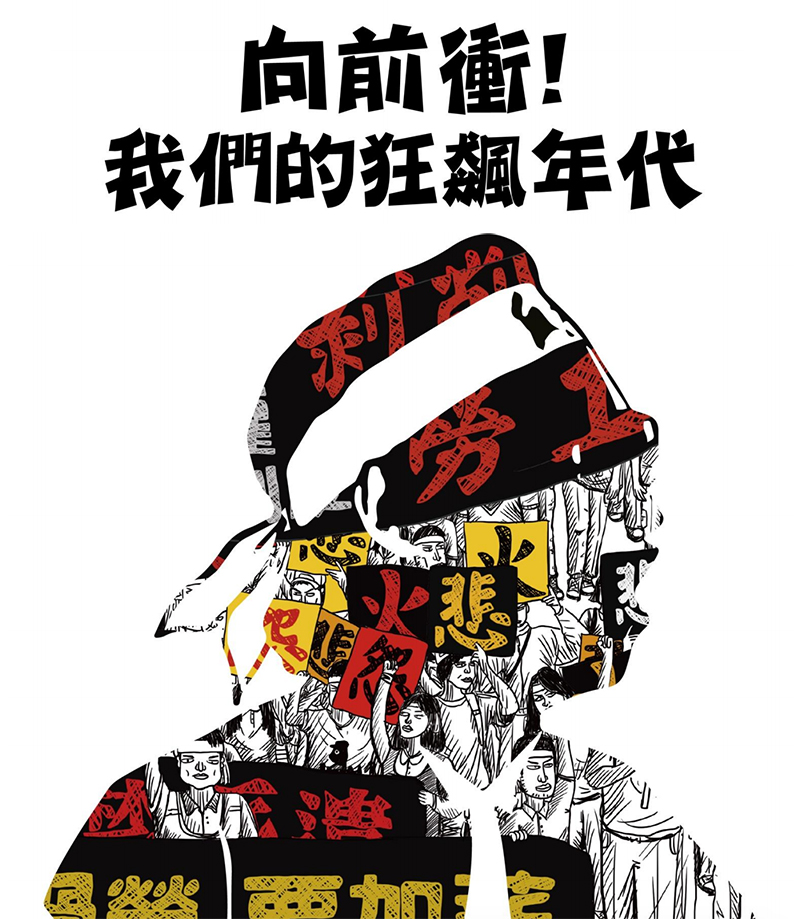

進入大廈一樓,穿過擠滿辦理有關事務的市民的大廳,乘坐電梯直達三樓。一出電梯,我就看到勞工博物館的大門。左手邊是「打拼人生」及「向前衝!我們的狂飆年代─勞工運動」兩個常設展,右手邊則作為特展使用,還設有一個體驗劇場。

博物館以高雄產業發展史為背景,呈現各年代具代表性之產業與行業下的勞動經驗與勞工生命故事,以彰顯勞動者的榮耀,凝聚勞工的集體記憶。它源於二零零二年,在一場勞工局主辦的五一勞動節活動裡,歷經民營化抗爭的前台灣機械公司員工們,展出了在工作場所收集的各種物品,如抗爭期間使用過的標語、旗幟、工作裝等。這些物品引起了參觀者的好奇,更勾起工運參與者們美好的回憶,讓成立勞工博物館的想法在勞工局開始發酵。

同年,建立勞工博物館的提議,列入勞工局與勞工自治委員的會議議程。二零零三年四月,成立勞工博物館籌備處,展開規劃以及勞工口述史和紀念物的收集建檔,希望建立一個能保存與勞動相關的史料、文化資產的博物館,讓更多民眾了解台灣勞工的生命史。

「打拚人生」的特展,透過「戰後產業發展歷程」、「碼頭勞動一甲子」、「走進五金街」及「加工出口區與女性勞動」等主題,回顧了從早期鹽埕曬鹽工和高雄港碼頭工人,到輕工業加工出口區的女工,以及重工業的鋼鐵、石化工廠作業員和拆船工人等多種行業工人的勞動人生。一九七二年,在我出生之前一年,陳坤崙在詩歌《女工》中道出了女工的辛苦與尊嚴:

阿花領了薪水

從第一張算到最後一張

再從最後一張算到第一張

一二三四五六七八九

一二三四五六七八九

其中三張要付房租

其中三張要寄給老媽媽

餘下三張還要買蜜絲佛陀

鞋子迷你裙

這個展覽稍顯不足之處的是,由於空間的限制,大部分話題只是剛剛展開,未能深入呈現,動人的個體故事太少。志工告訴我,未來博物館可能擴建到上面幾層,就能有更多的實物展示了。

曾擔任博物館籌備處秘書的陳錦豐,在回憶博物館建設的歷史時說到一個小故事:一位年輕時進入郵局工作的工會幹部說,他一生最感羞恥挫折的是,被迫接受警備總部的命令,定點檢查所謂「危險人士」的信件。這種做法不符合郵政業者的職業道德,他卻不得不順從特務機關的命令。至於將那些批評政府的信件抄送警總後,是否給當事人帶來實質性的傷害,日久天長,無從查考。這位一直心存愧疚的郵局員工建議說,勞工博物館應當展示這段不為人知的歷史,將電信局的監聽業務一起展出,籍此告訴下一代,民主社會來之不易。

「向前衝!我們的狂飆年代」

另一個特展「向前衝!我們的狂飆年代:勞工運動」,以帶狀走廊的意象呈現。先是交代了解嚴以來的工運大事記,以及日治、一九七零年代至今的若干工運人士介紹,接下來展示了近年來頗受注意的勞工議題,例如國道收費員、航空業、醫護業等勞資爭議案,以及工時這個具有普遍性問題。

所謂「狂飆年代」,用胡慧玲在《百年追求》一書中的說法,是一九八零年代下半葉一直到一九九零年代中期。台灣的經濟蓬勃發展,外貿居亞洲四小龍之首,外匯存底居世界之冠。中產階級迅速成長,人們願意出錢出力支持民主人權運動,打破國民黨一黨壟斷權力的狀態。國民黨步步退卻,困獸猶鬥;台灣社會風馳電掣,一路向前。「葉啓田《愛拼才會贏》一曲唱遍大街小巷,宛如社會的心聲。時代精神生猛浪漫,淹蓋昔日的恐懼悲情;權利意識高漲,造成八零年代社會力的大爆發。」

在全球民主化第三波尤其是蘇聯東歐的巨變中,工人運動是中流砥柱。波蘭的團結工會既是擁有數百萬會員的最大的工會,又是反對黨的雛形。其領袖瓦文薩是但澤斯克造船廠的工人,在共產黨政權退出歷史舞臺後的第一次大選中,當選為共和國總統。

然而,在海峽兩岸,工人運動並未扮演民主運動中的決定性角色。靠工農運動起家的中國共產黨深知工農運動的顛覆性,在一黨獨裁的極權中,不容許組織官方脫離控制的獨立工會,工人成為黨的「馴服工具」。一九八九年,在天安門學生運動中,有學生到北京最大的工廠首鋼游說工人參與民主運動,卻受到當時衣食無憂的工人的斷然拒絕。而當學生運動被血腥鎮壓之後,到了九十年代中期,當局拋棄經濟效益不佳的國營企業、讓數千萬工人「下崗」,被打斷脊樑的工人無力反抗,也找不到其他社會階層充當其「同盟軍」。

在台灣,工人運動在一九八零年代一度勃興,一九八四年台灣勞工法律支援會成立,四年後進入工廠,幫助工人組織工會,促進工會的自主化和民主化,最終幫助十八個自主性工會組成全國勞工聯盟。然而,在台灣特殊的處境之下,統獨之爭淩駕於階級對立之上。民進黨成立後,勞支會的獨派加入民進黨,統派則退出另外組成工黨,工黨後來又分出勞動黨。在政黨選舉中,此類標榜代表工人的政黨由於持統派立場,又處於國民黨和民進黨的夾縫中,逐漸走向消亡。

若干工運前輩的事跡不能被遺忘。曾茂興組建桃園客運公司工會,一九八八年領導司機罷工,成為解嚴前後最重要的工運領袖之一。一九八九年,他又參與遠東化纖罷工抗爭,被警察打得頭破血流,並被司法起訴,判刑兩個月,成為台灣工運史上第一位入獄者。天主教會方面,有古尚潔神父創設「工業關係研究室」,引進世界勞工聯盟的國際資源;也有馬赫俊神父創立「愛生勞工中心」,為勞工提供多方面的幫助。更有若干知識分子背景的人士如鄭村棋、簡錫楷、賴香伶、顧玉玲等,長期投身工運,並成為知識界與勞工界的橋樑。

台灣實現了民主化,但勞工權益問題仍然嚴重。像郭台銘擁有的龐大的企業王國,在台灣和中國僱傭百萬勞工,特別是富士康設在中國各地的工廠裡的勞工,在軍事化的管理之下,如奴隸一樣勞動,因不堪壓力而一個接一個地跳樓自殺。郭台銘遊走於法律的邊緣,盡享「兩岸政商聯盟」成員之特權,進而成為資本主義全球化體系中的受益者。兩岸勞工在這頭如此碩大的大象面前,是一群毫無抵抗力的螞蟻。

這不僅是一間博物館,這是生活本身

博物館是一個國家文明程度的重要標誌。歐美先進國家都有自己的勞工博物館:英國曼切斯特的人民歷史博物館,其建築就是英國總工會的誕生地,其附設的勞工歷史檔案與研究中心是英國總工會和工黨指定代理保存檔案和文獻的地方;德國漢堡的勞動博物館注重表現技術變遷與勞動者的關係;英國格拉斯哥的人民殿堂博物館則成為充滿愉悅和想像的地方,吸引很多兒童前來參觀和遊戲……作為成立歷史最晚的高雄勞工博物館,是國際勞工博物館聯盟這個大家庭中的年輕一員,卻後來居上、生機勃勃。

勞工博物館的志工告訴我,該館的建館的宗旨是:致力於與全國勞動議題相關的蒐藏、研究、保存和維護工作,並以具創意的互動性展示、教育活動、便民服務,來提供社會大眾及勞工朋友一個參與、互動、記憶與學習的空間,藉以凝聚社區意識、保存勞工文化。他們正在朝著這個方向不懈努力。

我特別贊同勞工博物館的收藏理念:收藏是博物館的生命源泉,勞工博物館努力透過藏品,讓每個走進博物館的人,深刻地體認勞動的尊嚴與價值,重新喚回逝去的那份感動與記憶。換言之,勞工博物館收集展品的標凖跟其他博物館不一樣,不是看物品或資料是否珍貴、是否有藝術性、是否具備經濟價值,而是看它是否為勞工生活的一部分。他人眼中的廢物,在勞工博物館真有可能「變廢為寶」。勞工博物館也是為明日而收藏,為下一代人提供瞭解前人的物質證據。可惜,這次我沒有更多時間留下來,閱讀和觀看勞工博物館保存的勞工口述歷史和影像。

博物館的設立相對容易,長期經營則更加艱難。有些博物館,被譏諷為「應當進博物館的博物館」,也就是說,雖然有其正確的理念,但展示方式僵化、文字和圖畫粗陋、與觀眾毫無互動,自然門可羅雀、最終只能關門大吉。勞工博物館要擺脫這樣的命運,它所呈現的不僅是過去的歷史,更應當是勞動者的生活本身。

「勞工神聖」不應當是被左派壟斷的、高度意識形態化的話語,而應當是每一個勞動者發自內心的感受。長期研究勞工問題的學者謝國雄評論說:「你可以活兩次:一次在工廠與公司,一次在勞工博物館。勞工博物館不是古董;勞工博物館是讓你自己、你的家人、你的子孫以及你的朋友一起分享你一生打拼賺錢養家的地方。勞工博物館是一個活生生、有光彩、有尊嚴的地方。」在勞工博物館,可以重估勞動的價值,可以發現每一個勞動者都是劇場中的主角,如柯波所說:「在偉大的時代裡,不必到書房裡去找劇作家。他在劇場裡,和他的演員在一起。他身兼演員和導演。」此刻,勞動者的人生本身就是一齣精彩的大戲。

地址:高雄市前金區中正四路261號

電話:(07)216 0509

專欄、專文等屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場