園丁是拿鋤頭耕種的勞動者,農業社會需要農夫生產食糧,當代社會則需要園丁為全民美育播種耕耘。

回顧我一甲子的歲月,如果我的童年沒有十五歲前嘉南農村的牧童經驗(1950~1964),我將無法理解台灣被稱作「福爾摩莎」美麗之島的意象;也不可能在小學教師五年(1971~1975)的教室裏,首創「兒童詩畫」的創造性教學;甚至我也可能失去一對鼓動想像力的翅膀;而那對翅膀正是帶著我穿梭藝術創作世界最重要的交通工具。

「抉擇」是一種價值的判斷和拿捏。回顧40年美育園丁的職務,也歷經不少重大的抉擇考驗。

十五歲放棄了台南一中,選擇就讀台南師專,主因雖是佃農家庭的經濟因素,結果卻讓我有機會充分體驗從師專到師大的師範教育學生角色,這項抉擇也奠定了我的教師生涯與「美育園丁」不可分割的緣分。

就讀師專的我,因鑽研「存在主義」的哲學理念,開始邁入「自我存在價值」探索的長跑大道。這個選擇,讓我從國民黨戒嚴期的「模範生」蛻變成事事慎思懷疑的「叛逆生」和「挑戰者」。那年頭,我的青春歲月多半漂浮在迷惑與自覺、虛偽與真情、衝突與挑戰的浪潮中。

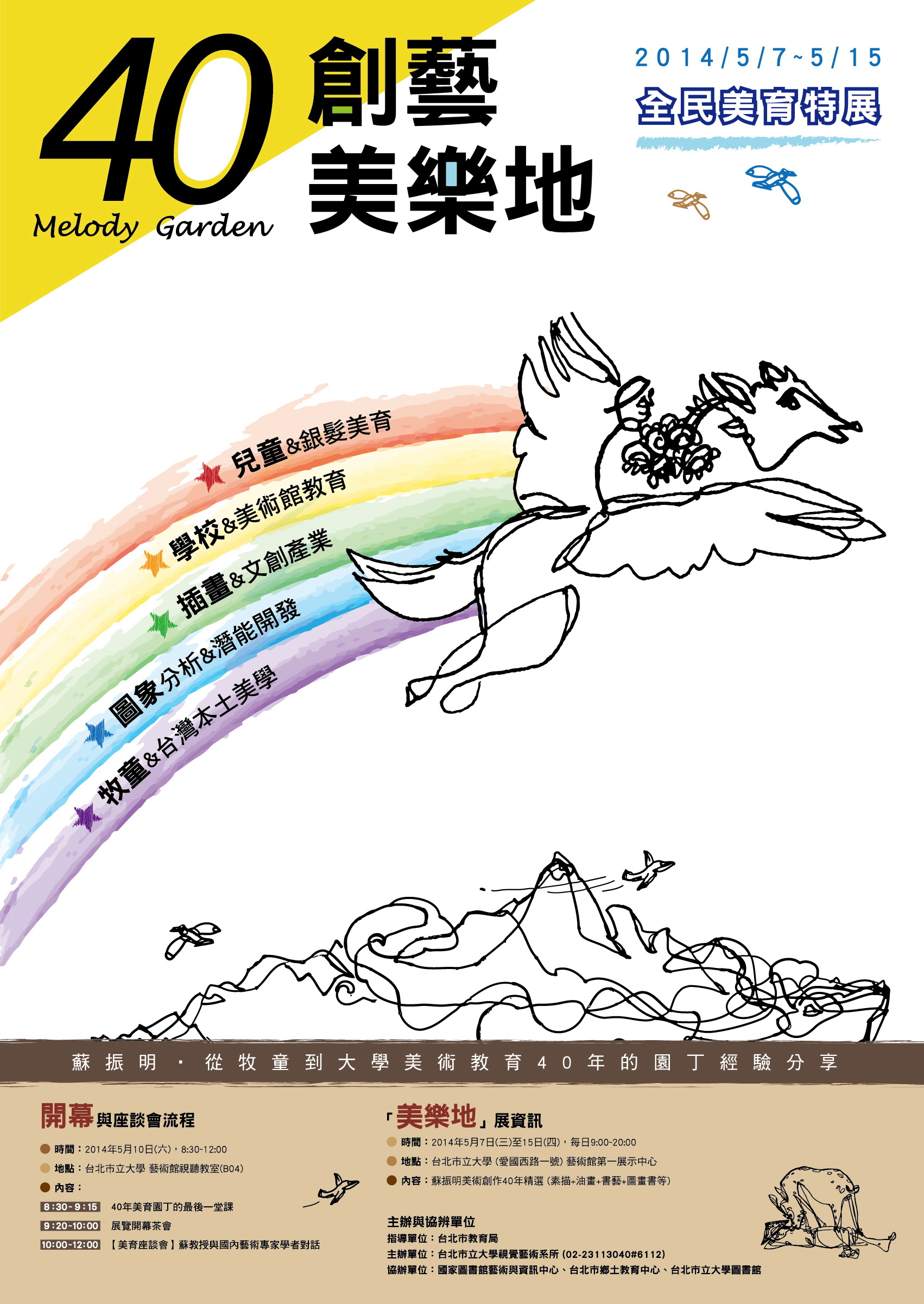

通過了存在主義價值思辨的考驗,擔任小學教師5年的我,選擇以創造性的「兒童詩畫」課程,對抗黨國體制下的「反共八股」語文科教學,並且完成全國第一本《兒童詩畫》專書的出版。參與大學美術教育35年,繼續秉承「人本藝術教育」的理念,藉此落實「台灣藝文主體性」的課程目標,因此,在教學生涯中特別著重「台灣美術史」、「兒童美術教育」、「插畫與文創產業」、「環境美學與公共藝術」等課程內涵與台灣本土美學的結合。

這本專輯命名為《創意美樂地─蘇振明40年美育園丁筆記》,收錄筆者參與小學到大學美術教師工作40年累積的課程與教學資料,包含牧童&本土美術創作、人本&學校美術教育、審美&美術館教育、重建&台灣美術史、插畫&文創產業、藝術&社會發展、圖象&生命教育七大章。

各章節資料大量收錄九宮格講義圖表,透過九宮格結構式的理念呈現,不僅呈現各主題的創意發想,也呈現其中的工作執行重點。期待本書讀者能透過各藝文主題的九宮格多元架構,分享筆者的教學理念,並延伸出更多屬於自我的創意發想和後續研究。

在卸下40年美育園丁職務前夕,我有諸多的感謝要送給協助我成長與工作的親友與藝文界伙伴。首先感謝生養我、陪我成長的父母和兄姐,「振明仔!」這位老么,已經將蘇家「樸實耕讀」的養分,融入台灣囝仔的文化課程裡。

接著感謝提供我成長滋養的前輩:師專時期啟蒙的王家誠老師、小學教師階段引領我進入兒童美術與圖畫書世界的鄭明進老師、參與社會運動時期成為我信念和毅力的史明前輩著作《台灣人四百年史》,以及諸多一路支持的藝文夥伴。.

最後感謝參與我「創藝美樂地‧全民美育特展」系列活動的教育界、藝文界長輩與學生們。尤其感謝下列諸位人士為本專輯撰文:

‧台北市立大學同事:戴遐齡校長、人文藝術學院葉鍵得院長、視覺藝術系所陸雅青教授、視覺藝術系所主任高震峰教授。

‧台灣藝文界前輩:臺南市政府文化局葉澤山局長、國立臺灣師範大學美術系陳瓊花教授、羅東聖母醫院陳永興院長、台灣美術史研究者與畫家李欽賢老師、台灣兒童美術教育家與圖畫書創作者鄭明進老師、台灣插畫與圖畫書作家曹俊彥。

告別學校美育園丁40年前夕,深深期許未來不僅我這位老園丁可以依然繼續在臺灣藝文界這片充滿生命力的豐腴土地上,持續播種;更希望看見過往灑下的種籽可以成長茁壯,成為更多台灣藝文新園丁。