10月18日,飛機於正午抵達芝加哥上空,然而,沉重的雲層遮蔽了底下整座城市。早晨剛下過大雨吧,穿過重重雲霧後,我終於在虛無飄渺間,窺見因雨跡顯得陰暗的地面。灰濛濛的天空連接遠方混濁的密西根湖,湖水正波濤洶湧地拍打湖畔。今日的芝加哥,毫不顯露一絲色彩,反照我陰鬱的心情。

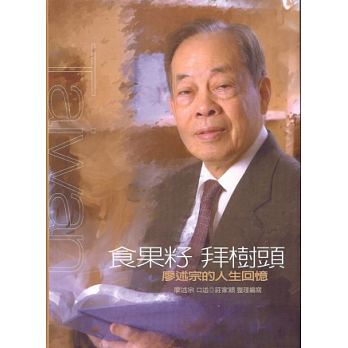

今年7月20日,廖述宗教授在家人溫暖的陪伴下,於家中安然辭世,享年84歲,其一生致力於科學研究與台灣民主運動,鞠躬盡瘁死而後已。追思會於今日在芝加哥海德公園聯合教會舉行,摯愛的親友、科學界的同僚、並肩為台灣奮鬥的戰友、與曾受其感召或教導的學子,自各方趕來一同悼念這位身兼科學家、人權鬥士、藝術家、與哲學家的慈愛長者。追思會於下午2時開始,各個講者娓娓道出廖教授多采多姿又饒富意義的生命樂章,會場莊嚴而溫馨。

廖教授於基礎生化科學的卓越貢獻,使其獲得美國藝術與科學院院士、台灣中央研究院院士的殊榮。男性荷爾蒙受體、 LXR beta、綠茶兒茶素等重大發現,造福了無數癌症、心血管等相關疾病的病患。其晚年著重於膽固醇代謝與阿茲海默症的研究,值得科學界繼續探索。

廖教授不僅是科學界的泰斗,亦是台灣民主發展的推手,這是他生平最重視的兩個信念:科學研究在於創造全體人類之福祉;知識份子應該秉持良知,為故鄉作出最大的貢獻。廖教授於風聲鶴唳、草木皆兵的戒嚴時期,膽敢組織、串連芝加哥地區的台灣學生與鄉親,因而被列入「黑名單」。其於1980年參與成立「北美洲台灣人教授協會」並擔任首屆會長,目標為關懷台灣的民主與福祉、為台灣發聲、並協助台灣政經、科技、教育、文化、醫療等發展;1981年邀請芝加哥首席法醫羅勃‧克許納協助調查「陳文成事件」,證明陳教授的身亡係因謀殺;1983年與1989年冒著國民黨監控恐嚇的危險,代表「北美洲台灣人教授協會」回台觀察選舉,期間勇於向各媒體發表台灣人民政治覺醒的獨立宣言,也不顧後果站台聲援黨外的候選人;1990年受邀回台參與「國是會議」,不顧重重阻撓,堅決廢除國大代表,促成日後台灣全體公民得以直選總統。廖教授應用捐款成立基金以輔助與台灣相關的各項活動,基金曾支援林義雄赴美深造、舉辦蕭泰然音樂會與贊助出版音樂專輯「台灣人的詩篇」、協助出版《台灣文化》等刊物、幫助台灣青年赴美就學等。恩師諾貝爾獎得主查理‧哈更斯博士因受其「番薯不怕落土爛,只求枝葉代代湠」的愛台精神的影響,並肩投入與關懷台灣的人權活動,為入獄的民運人士聲援奔波。

廖教授是位充滿愛心與創意的父親,其精心於聖誕夜策劃尋寶的遊戲、製作家庭影片逗弄孩子。即使工作繁忙,他依然抽空載著全家大小上山下海到處旅行。他從不以言語訓誨女兒們,而是以身作則教導她們真誠、嚴謹、務實的處世方法。

廖教授是位樂於照顧同輩、提攜後輩的朋友與導師。他與內人常費心準備台灣佳餚,端午節的肉粽、清明節的潤餅溫暖了所有異鄉人的心。他帶著大夥春夏在密西根湖畔野餐、烤肉、打壘球;秋冬出遊採蘋果、溜冰;新年在芝大的國際學舍一同享用年夜飯;抗議前夕在廖家住所製作示威的舉牌。他擅長循循善誘發掘潛能,親手和學生一同做實驗、探索新的「發見」(廖教授認為科學的 discovery 是用雙眼觀察事物的變化,所以是「發見」而非「發現」)。他也關心學生的終身大事,促成多對佳偶。

廖教授有許多獨到與洞燭機先的座右銘與想法。「追求創新,而非與人競爭」,因為競爭往往導致違反道德的想法與手段;「不上圖書館、不參加研討會」,因為嶄新的「發見」並不會在書本或會議中出現;「發覺你自己的池塘,一旦有人想進來,你就離開,尋找下一個屬於你的池塘」,因為混沌的池水只會模糊、阻礙了創造;「不做『頭』、住在工作地點附近」,因為瑣碎的公務與無謂的通勤只會浪費時間,只有科學、台灣、與家庭是值得付出寶貴的時間與腦力。恩師哈更斯博士告誡的「發見是我人之本分」是廖教授奉為圭臬的格言。格魯門的「成功,重要的是過程而非結果」帶給他非凡的影響,因為盡力而為中獲得的喜悅與教訓比成功更加饒富意義。但丁所言「地獄最炙熱的一層,是留給面臨重大道德危機時,卻選擇保持中立的旁觀者」符合他認為學者不應保持中立的看法,台灣人科學家有義務與責任,協助台灣成為一個民主而獨立的國家。

搭乘班機返回加州的途中,我看到窗外一顆閃耀的流星劃過天際。廖教授一生發光發熱,燦爛而奪目。如流星一般,他謙卑穩重、溫文誠懇的身影依稀還在眼前。「食果籽,拜樹頭」,當我們在享受廖教授留下的美好果實時,也該不惶多讓的跟隨其腳步,秉持「學術無境界,學者有鄉土」的奉獻心情,促進台灣成為一個民主、獨立、有尊嚴的國家。

(本文作者著有「食果籽,拜樹頭─廖述宗的人生回憶」)