很多漢族知識分子是六四屠殺之後才覺醒的,他們親歷了六四屠殺,才明白共產黨軍隊不是「人民子弟兵」,而是屠夫和劊子手。他們的覺醒來得太遲了,共產黨軍隊對本國民眾以及被殖民的其他民族的屠殺,從其「八一建軍」之後就開始了。而且,他們中大部分人的覺醒是在「半夢半醒之間」——有一次,我參加在華府中共使館門口舉行的紀念六四活動,應邀發表演講,剛剛講到六四屠殺,不是例外和偶然,六四屠殺應當與中共對藏人、維吾爾族的屠殺等量齊觀,立即就有人打斷我的發言,一定要反對這種「分裂祖國」的言論。此類所謂的「異議人士」,在以屠殺達成「祖國統一」這一議題上,與使館裡的那些人實在是「殊途同歸」。

中共不僅大肆屠殺尋求獨立以及宗教信仰自由的各少數民族,而且採取「以夷制夷」的惡毒策略,挑動少數民族之間自相殘殺。長期在青海工作的老幹部韓有仁,打破禁忌,秉筆直書,撰寫了《一場被湮沒了的國內戰爭》一書。書中引用了一個重要細節:當時,解放軍宣傳人員尉立青采寫了一篇題為〈一等功臣蘭拉科〉的報導,主人公蘭拉科係蒙古騎兵機槍射手,他有一手神槍,「挨著腦門給敵人點名,叫誰倒誰就得倒」。有一次,「他和一班副兩個,在溝裡抓了40名俘虜。據說,這是他一個人衝到敵群裡,端起機槍一聲大喊,嚇得敵人慌了手腳,想抵抗也來不及了」。在玉樹,「他先後作戰50次,打死打傷和俘敵人103人」——這個殺人數字,快趕上中日戰爭期間「百人斬」競賽的日軍官兵了:1937年,日本軍官向井敏明少尉和野田毅少尉在從上海進攻南京途中,展開誰先殺滿100個中國人的競賽,斬殺了106人的向井敏明,勝過了斬殺105人的野田毅。

中國將殺人如麻的日本軍官視為惡魔,但同樣殺人如草不聞聲的中國官兵,不也是惡魔嗎?「一等功臣」蘭拉科所在的騎兵某部二連,「更是一個英雄連隊,在3年平叛中,殲滅叛匪9千餘名」。一個最基礎的軍事建制——連隊,居然屠殺了多達9千名藏人,那麽整場大屠殺究竟殺害了多少藏人呢?

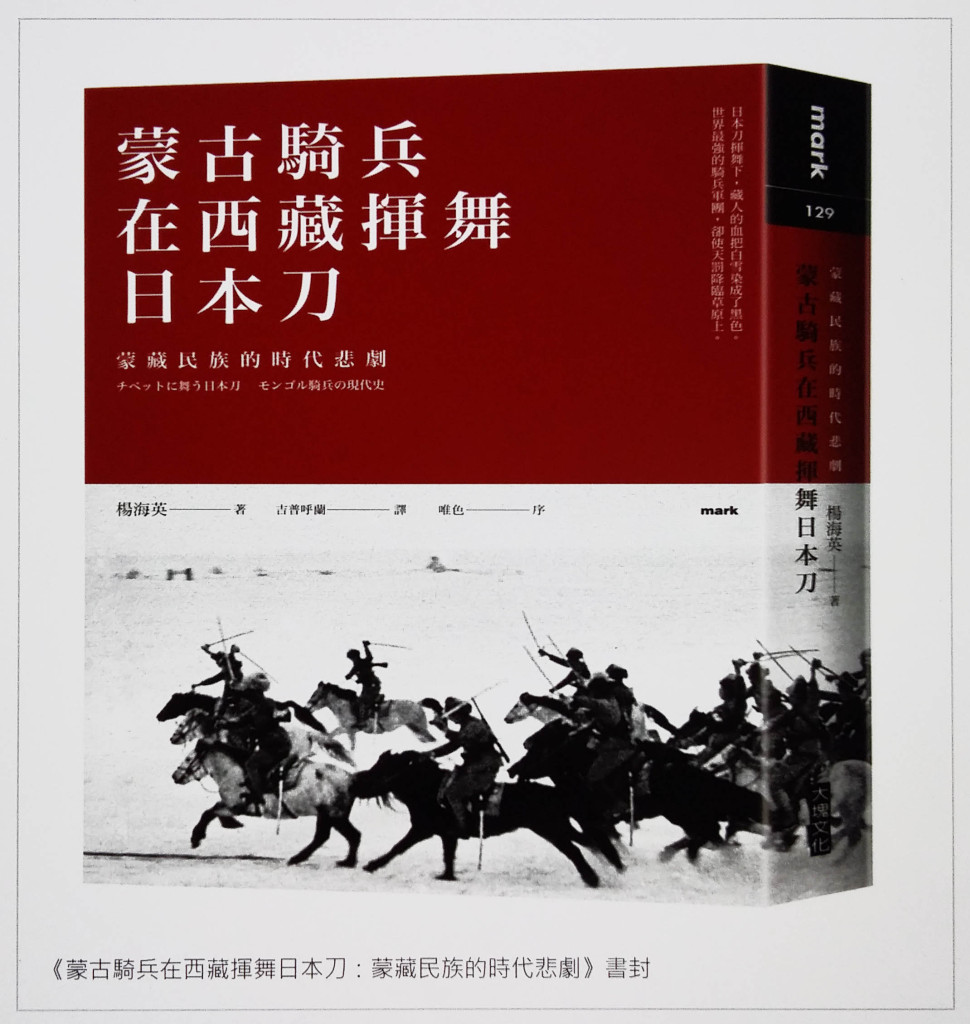

有蒙古血統的我,特別注意到這名蒙古族「戰鬥英雄」及其所屬的蒙古騎兵部隊的「赫赫戰果」,並為此深切傷痛且懺悔。日本靜岡大學教授楊海英,更以此為主題寫出《蒙古騎兵在西藏揮舞日本刀》一書。楊海英是出身南蒙古的蒙古人,從小聽著曾為騎兵的父親,講述有關蒙古騎兵的故事。由此,他開始研究在滿洲國時代,日本殖民當局訓練的蒙古騎兵的歷史,其中被深深掩蓋的一段是:日本戰敗後,這隻驍勇善戰的軍隊被編入解放軍,並受命出兵西藏「平叛」。

當時,毫無軍事經驗的藏人,在蒙古騎兵面前猶如待宰羔羊、引頸受戮。再後來,文革期間,南蒙古人遭中共虐殺,手上沾滿藏人鮮血的蒙古騎兵,大都遭殘酷清洗,正所謂「飛鳥盡,良弓藏;狡兔死,走狗烹」,他們自己也視之為殺害藏人而遭受的「天罰」。原本親如一家的蒙古人和藏人,被中共驅使自相殘殺,命運何其悲慘。

「喜馬拉雅巔峰,浮現劫火光影」

50年代末中共在藏區「平叛」,是以現代化武器如:機槍、坦克、飛機乃至化學武器,屠殺數十萬藏族牧民,宛如納粹德國屠殺猶太人。然而,猶太大屠殺在全球範圍內,家喻戶曉,中共屠殺藏族卻不為人知。

韓有仁歷經千辛萬苦,採訪到若干參與那場「國內戰爭」的官兵。比如,參加「玉樹平叛」的士兵老李,在敘述騎十三團和第四百團合圍殲滅「敵人」時,繪聲繪色地說:「這一仗衝傍晚打響,激戰到拂曉,槍聲不斷、炮聲隆隆,信號彈、曳光彈、照明彈此起彼伏。大草原上閃爍之光,瞬間改夜如晝。光電的輝映顯出遠處群山的峰巒疊嶂,各展雄姿,景色奇特壯觀。」他居然還有觀賞美景的閑情逸致,藏人消逝的生命,在其眼中一錢不值。

韓有仁指出,除了戰場、俘虜營以外,還有一個置大量「叛匪」於死地的「黑洞」——那就是以「叛亂罪」被判刑投入監獄的勞改場所的人犯。據官方披露的數字:「從1958年到1960年,青海省直屬勞改、勞教系統3年『三類人員』(勞改犯人、刑滿就業人員、勞教人員)非正常死亡,高達4萬9千304人,佔總數16萬的百分之三十(30%)。」其中有不少就是被關押、被虐待的藏人囚徒。

藏人被屠殺,首要的兇手是以漢人為主體的共產黨政權,蒙古騎兵則充當幫凶的角色。楊海英的《蒙古騎兵在西藏揮舞日本刀》一書, 即圍繞蒙古騎兵在藏區的殺戮展開。此前,楊海英寫過《沒有墓碑的草原》一書,描述中共在南蒙古的種族清洗,蒙古人是受害者;而在《蒙古騎兵在西藏揮舞日本刀》一書中,蒙古人則半推半就地充當加害者的角色,與藏人同為遊牧民族,蒙古人鎮壓藏人似乎更為得心應手。而信奉伊斯蘭教的回族,也有過與信奉佛教的蒙古人同樣的厄運——先是被共產黨利用作為屠殺藏人的利器,然後又被共產黨擺在刀俎之上,真是:「正笑他人命不長,哪知自己歸來喪!」

「喜馬拉雅巔峰,浮現劫火光影」,當年日本人專門為蒙古人開設的興安官校的校歌,似乎預言著蒙古雄騎與西藏的雙重悲劇命運。儘管烏蘭夫早在1955年就提出「對少數民族用兵為下策」,反對並抵抗毛澤東武力鎮壓西藏,但由於本民族於滿蒙時代的「對日協力」歷史問題,可能遭致清算,在沉重的苦惱中,不得不派出兩個騎兵團「進藏平叛」。楊海英眼見當事人日漸凋零,「不忍青史盡成灰」,採訪到若干在歷次政治整肅中倖存下來的蒙古騎兵官兵及其後人,記錄下了他們痛心疾首的證詞。

楊海英說服一位名叫朋斯克的老人,請他講述遠征西藏的往事。經過多番勸說,老人這才打開關閉半個多世紀的話匣。當時,經過共產黨洗腦宣傳,這些蒙古士兵相信,「凡是藏人全部都是敵人」,「我們的戰鬥方法很簡單。中共空軍首先實施空襲,投下大量的炸彈,造成藏人混亂,步兵則趁機用機關槍向混亂的人群掃射。九死一生突破步兵包圍圈的藏人,迎接他們的是揮舞洋刀的蒙古騎兵」。

到了晚年,老人對那段歷史有了沉痛的反省:「中國藉蒙古人的力量合併了西藏。這是其一。沒什麽能比最優秀的蒙古戰士手握人類最強武器日本刀時,更能發揮可怕的戰鬥力了。而中國人毛澤東利用了這一驚人的戰鬥力。他的陰謀,確實更可怕。第二,烏蘭夫一直保存的這支自滿洲國時代以來的武裝勢力,被中國消耗殆盡了。中國政府絲毫不願意看到手握日本刀的蒙古騎兵的存在。最後,讓蒙古軍隊與西藏人戰鬥,從而在兩個民族之間,製造了新的仇恨,離間了少數民族同胞。可謂一石三鳥。」

楊海英又採訪到蒙古人噶丹,噶丹回憶說,他的伯父巴瓦是蒙古騎兵中的神槍手,有一次俘獲了四十多名藏人。就在巴瓦走進帳篷,熬奶茶時,中國軍隊將俘虜排成一排,用機關槍掃射。巴瓦衝出來抗議說:「繳械者不殺!」可是,中國軍人對其不屑一顧。中國軍隊不僅殺俘虜,也殺婦孺。中國人義正詞嚴地譴責日軍在侵華戰爭期間濫殺無辜,對自己屠殺更弱勢的民族的暴行,卻從來閉口不提。

這場「國內戰爭」,與其說是戰爭,不如說是屠殺。兩方的實力、武器和技術差異,甚至大於當年西班牙人與印加帝國之間的差異,也大於八國聯軍與義和團拳匪之間的差異。

「半截子的近代化」與蒙藏兩民族的未來

1945年,日本戰敗,滿洲國和德王蒙古自治政權瓦解之後,繼承蒙古騎馬戰術的優良傳統、又吸收了日本近代軍事思想和訓練的蒙古武士,被解放軍所整編,清除了其內部的知識分子和民族主義精英,完全成為一支共產黨的「傭兵」部隊。國共內戰時期,這支騎兵部隊參加過遼瀋戰役和平津戰役,中共建政後三次參加國慶閱兵儀式。朝鮮戰爭時期,蒙古騎兵師團被調遣「支援前線」,緊接著做為「傭兵」被調遣到鎮壓青藏高原的武裝起義中。

楊海英用「傭兵」這個概念,指稱被中共控制的蒙古騎兵,其實,蒙古騎兵連「傭兵」的地位都沒有。所謂「傭兵」,必定跟僱傭者之間有一份契約,收取可觀的報酬;在完成合同之後,還可以選擇下一個服務對象,它有相當的自主性和獨立性。但是,被改編到解放軍之中的蒙古騎兵,不被信任,被充作炮灰,即便在戰爭中倖存下來,等待他們的是解除武裝、政治清洗、種族滅絕。與之相比,「傭兵」不知要幸運多少倍!蒙古騎兵的境遇,甚至比不上中世紀伊斯蘭世界中,享有種種特權的「奴隸軍隊」馬穆魯克。

蒙藏兩個民族遭遇滅頂之災,最大的原因是他們不幸成為中國的鄰居,惡鄰侵門踏戶,他們走投無路。但另一方面也需要反思:蒙藏兩個民族,為何未能成功實現現代化?如果實現了現代化,不就擁有對抗中國的實力嗎?本書講述了滿洲國時代蒙古地區的現代化,其標誌是1934年「興安官校」的設立。這所軍校從建立起,就達到了很高水準,整個「蒙古世界」——不僅僅是滿洲國的蒙古人,西部德王統治下的蒙古聯盟自治政權,甚至蒙古人民共和國——的有志青年都來報考和學習。

然而,就蒙古區域而言,他們在日本的扶持下,只是在軍事領域,實現了部分的現代化,整個社會結構並未走向現代化。滿洲國內的蒙古地區,進步稍快,德王政權也在日本的支持下,施行了一系列現代化改革,我在《一九二七:民國之死》一書中有專章討論德王改革的成敗得失,其改革成果相當有限。換言之,日本刀固然無比鋒利,但僅有「日本刀」的現代化,對蒙古這個民族來說是不夠的。

以西藏而論,辛亥革命之後,西藏取得實質性的獨立地位,十三世達賴喇嘛開始了現代化改革,比如派遣貴族學生,到印度和英國留學,聘請歐洲人修建水電站,建立新式軍隊等。然而,這場改革遇到保守勢力的頑強抵抗,而功敗垂成。西藏的封閉、停滯,使得它成為中共眼中唾手可得的一塊肥肉。

可以說,蒙古和西藏都經歷了各自半途而廢的「戊戌變法」。在東亞視野下,日本的明治維新、脫亞入歐,在富國強兵層面上,獲得成功。中國現代化的步伐比日本慢,所以日本打敗了大清帝國和沙俄帝國,一躍成為亞洲第一強國。但日本並未完成精神、思想和民主政治層面的現代化,導致此後日本走向軍國主義、發動太平洋戰爭。蒙古和西藏的現代化又比中國慢,所以後來不幸淪為中國的殖民地。

現代化是任何民族、國家都必然經歷的一場巨大蛻變。抵制近代化的結局是可悲的,如南美和北美的原住民,與優勢文明接觸之後,數十年間人口銳減九成以上。弱者必須奮起直追。這不是為屠殺者辯護,而是為弱勢民族尋找未來的出路——直到今天,蒙古和西藏仍面臨著如何推進現代化的難題。

我曾接觸過藏人流亡社群,他們的第二代有不少進入歐美一流大學學習。但迄今為止,還未出現一個藏人的科學家、工程技術專家、政治學家和經濟學家群體。若未來西藏贏得獨立,建設西藏必須要有豐富的人才儲備,流亡藏人社群必須未雨綢繆。十四世達賴喇嘛部分地實現了藏傳佛教的「宗教改革」,但這場改革遠未完成。藏人和蒙古人共同信奉的藏傳佛教,不能只是供西方人茶餘飯後消遣的「心靈雞湯」,藏傳佛教中如何產生現代思想——如同韋伯所謂的「新教倫理與資本主義精神」,至今看不到明顯的跡象。南蒙古、東突厥斯坦等急於脫離中國的區域,未來也將面臨同樣的難題。

南蒙古的「五重悲劇」與楊海英的「三重背叛」

楊海英採訪了若干蒙古族的加害者,也採訪了若干藏族的受害者,他如此坦率地表達了自己坐在藏人受害者面前的感受:「做筆記的手顫抖,沒有勇氣直視兄妹倆的眼睛。」

本書的最後,總結了蒙古民族的「五重悲劇」:日本對蒙政策的非一慣性,以及日本戰敗導致其未能實現民族獨立;《雅爾達協定》阻礙內外蒙古民族統一;中共民族政策的欺騙與背叛,至今標榜的「高度自治」只是有名無實的「區域自治」;為洗刷歷史上的「附逆日本」之原罪,效忠中國,對同為弱小民族的藏人揮舞洋刀,這是因為「中國人成為南蒙古統治者而造成的悲劇」;遠征西藏歸來的蒙古騎兵被解散,尋求民族自決的歷史,成為種族屠殺的藉口,民族精英喪失殆盡,民族區域遭肢解。至今,蒙古民族尚未從這「五重悲劇」中解脫出來。

作為《沒有墓碑的草原》一書中文譯者的劉燕子,在一篇書評中指出:「《蒙古騎兵在西藏揮舞日本刀》在平靜的文字中,矗立著高昂悲壯的民族未竟理想,同時作者忍受流血的疼痛,用一把鐵絲棕毛刷來梳理本民族的汙穢——身為一個曾迫害他人民族的蒙古人,並未因為遭受過大屠殺而清白無辜,享有「政治正確」、「普世道德」的豁免權。」楊海英「自揭傷疤」的勇氣,堪比猶太裔思想家漢娜.鄂蘭。漢娜.鄂蘭身為深受猶太同胞愛戴的知識界領袖,且曾擔任「猶太復興委員會」領導工作,在採訪艾希曼審判期間,因為道出了「犧牲者的能動性」,即揭露二戰時期,歐洲各猶太社群與納粹合作的事實,幾乎成了猶太社會的「賤民」和「棄兒」。許多猶太知識精英都因此與她絕交,恰巧說明自民族被屠殺的歷史,在前所未有圖騰化的同時,成為禁忌叢生的領域。

楊海英經歷了比漢娜.鄂蘭更艱鉅的「三重背叛」:出身於中國統治下的南蒙古鄂爾多斯草原,卻拒絕「中國人」的身份認同,是為「一重背叛」;1989年,經歷了六四屠殺的衝擊,放棄在北京第二外國語學院日語系的教職,赴日本留學,又歸化為日本籍,是為「二重背叛」;在種族上堅持蒙古族認同,卻又將那段幽暗的民族史曝光於天下,是為「三重背叛」。儘管「世人皆欲殺」,但本書譯者吉普呼蘭在〈譯者記〉中向其表示感謝與欽佩之情:「對於蒙古人而言,楊海英發出了他們一直不敢發出的聲音,道出了他們至今不敢講的歷史和現實的真相。」楊海英超越了特定群體之歷史禁忌,將蒙受的苦難賦予更廣闊的人類記憶內涵,在精神上遏制了黑暗與黑暗對峙、仇恨與仇恨循環的可能。

如何擺脫受害者與加害者兩種身份的盤根錯節、犬牙交錯、苦痛與恥辱的煎熬?從蒙古族的「五重悲劇」和楊海英個人的「三重背叛」中,或許可以找到一把浴火重生的鑰匙。

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。