今天又縮在廚房的一角哭了,但不是因為孤單或悲傷,而是洗碗洗到一半,頭撞到等一下要放盤子而預先打開的櫃子邊緣,痛到哭了出來。最近老是這個樣子。我痛到快要升天,眼淚也飆了出來。正當我抓著頭,縮在廚房一角呻吟時,電視上正在討論關於「孤獨死」的話題。

電視上說,70%的日本女性認為自己死去時身旁可能不會有人,並提到必須事先規劃優雅離世的方法。對正癱坐在廚房流眼淚的我來說,這實在不是事不關己的話題。在那短暫的瞬間,我非常擔心自己要是因為撞到櫃子的邊角,孤獨地死在日本京都套房大樓的冰冷廚房裡該怎麼辦?

韓國 一個「拒絕孤獨」的社會

在日本,孤獨是很自然的。年過五十來這裡專研圖畫,上了年紀的留學生住在套房裡,自己煮飯吃、自己行動完全不會不自在,就連一個人在餐廳吃飯也絲毫不必感到害羞。在這個「順應孤獨社會」,處處能感覺到視孤獨為理所當然的社會風氣。很早就進入高齡化社會的西方國家大抵也是如此。在長壽的國家,孤獨是正常的。

那麼,韓國呢?韓國的高齡化速度之快也是全球排行前幾名的水準,然而「孤獨」一詞在韓國仍是陌生的名詞—因為不能孤單。在韓國文化中,孤獨是人生失敗的象徵,因此身體健康時,大家拚了命地去參加別人的喜事和喪事,就怕自己的婚喪喜慶顯得冷清寂寥。我們之所以如此忙碌,原因在於我們是一個不肯承認孤獨的「拒絕孤獨社會」,也因此產生了理應休息的週末,路上卻因為各種婚喪喜慶的活動而擠得水洩不通的韓國現象。

根據最近發表的資料顯示,男性的平均壽命為七十八歲,女性平均壽命為八十五歲。像我這種五十多歲的人,足以活到一百歲。1950年代,韓國男性的平均壽命不過五十一‧一歲,女性五十三‧七歲,才幾十年的時間,平均壽命增加了將近一倍。在人類的歷史上,人類從未活得這麼久。平均壽命的延長,是任何自然變化或社會變革都比不上的。

「白頭偕老」 成了上個世代的傳說

倫理與道德的標準,原本以平均壽命五十歲為基準,現在幾乎面臨了改變(包括夫妻關係、家庭關係)。雖然不至於到多偶制(polygamy)的程度,但有過幾次結婚和離婚的經驗,現在已算不上什麼稀奇的事情。要和二十多歲時認識的人生活一百年,可能嗎?要是叫韓國的中年女人和現在的老公再生活五十年,大部分應該都會說寧可孤獨死。「白頭偕老」如今成了平均壽命五十歲那個年代的傳說,可見平均壽命一百歲是多麼驚人的事。擁有人類歷史上最長的生命以後,人類也必須付出隨之而來的殘酷代價,那便是孤獨。

事實上,「孤獨」是「個人」一詞初登人類歷史時,一起出現的現象。笛卡兒曾藉由主語「我」,表示主體的存在方式是「思」,這樣的說法可視為近代「個人」的誕生—笛卡兒式自我以孤立為前提,主體藉由意識到自我是獨立於世界及他人的事實而存在。於是,笛卡爾的「我思故我在」命題,若翻譯為心理學則為「我孤獨故我在」。

論及個人(individual)的本體論,於西元19世紀左右初次由西方傳入東方,東方人慌了,因為當時還沒有能夠與「individual」對應的字詞。根據精通近代日本翻譯過程的柳父章表示,「individual」翻譯成「一個人」或「獨一個人」之類的中文字詞組合,在日本則譯成口語的「人」(ひと)。「個人」一詞是在19世紀末、20世紀初期才變成日常口語。「individual」譯為字面上缺乏「獨」或「一」的「個人」,並沒有太大問題,因為當時東方的「個人」並不孤獨。

認清楚 孤單就是自己的命運

西方歷時幾百年的現代化,我們用短短幾十年的時間消化完畢,在這樣壓縮成長的過程中,孤獨是一種奢侈,我們根本沒有時間去感受它。然而,對於活在平均壽命一百歲時代的我們而言,孤獨是存在的根據。可惜的是,因為我們沒有學過應對孤獨的方法,所以在韓國這種「拒絕孤獨的社會」,孤立的生活比災患更令人恐懼。大家孤單得不知所措、在孤獨中掙扎,卻不知道那其實就是自己的命運,以為只要退休金得到保障,一切就能解決了。

矛盾的是,關於個人內心更深切的省察卻能拯救孤獨的個人。越是孤獨,就得更孤獨。而那可以是藝術的投入,或是宗教的冥想,啊!也可以是「伏地挺身」。我曾在澡堂遇見SKSUPEX的議長金昌根(音譯),他說一天做幾百次的伏地挺身,就能輕鬆戰勝孤獨。他的倒三角肩膀,是我至今見過最好看的肩膀。六十歲中段班的金議長說,只要做伏地挺身,中年的性慾雜念就會消失殆盡,還會變得神清氣爽。

今天,我以十五下的伏地挺身解決了孤獨和性慾。我只要十五下就夠了,金議長為什麼一天要做幾百下呢?看來,我有著泉水般潔淨的靈魂。

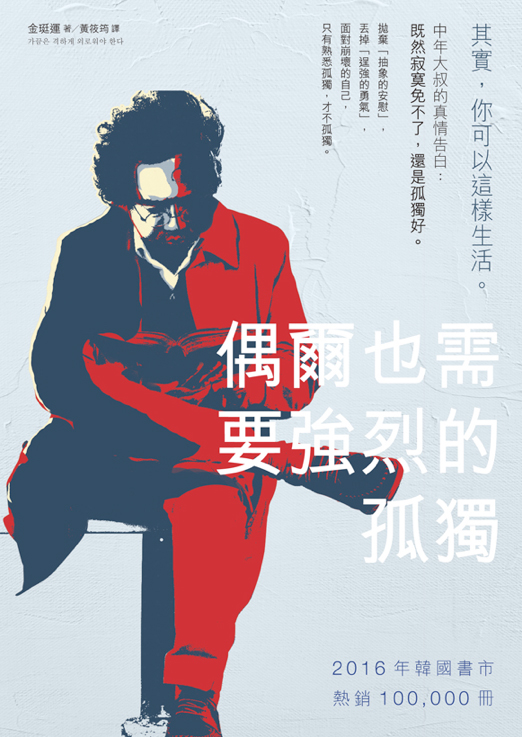

本文摘錄自《偶爾也需要強烈的孤獨:其實,你可以這樣生活》,由四塊玉文創授權提供