如果當今在台灣的國民黨政府不想要割斷歷史的話,他們就應該承認,他們的前任——曾在中國執政幾十年的中華民國政府在西藏等邊疆民族問題上所犯下的嚴重錯誤,其中包括:製造「五族共和」之泡沫,虛構「中華民族」之名義,不經邊疆民族同意,單方面宣示對他民族的主權,給中共後來武力攻佔西藏等民族區域、強行行使國家主權提供了所謂的法理依據,從此釀成百年衝突,給邊疆民族帶來了百年厄運。

多年來筆者從人權角度關注中國少數民族問題,為藏地自焚的火焰而心碎,為新疆維吾爾族的刀光血痕而驚恐,也為內蒙古的蒙古族人在文革時期所遭遇的大屠殺而震撼,……。所有的這一切,都根源於大漢族主義者的「大一統」觀念,歸因於強勢民族的利己主義。

※從「共戴一君」到自命為「共主」

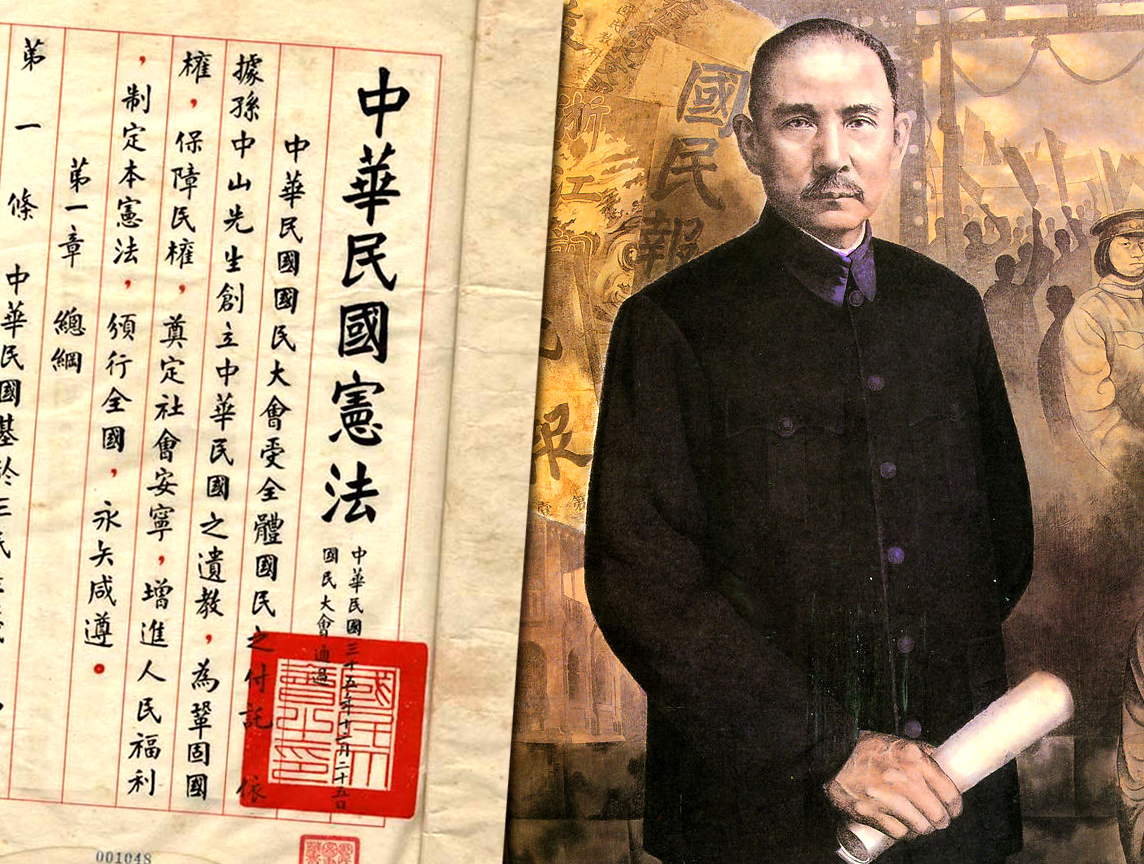

追溯中華民國在中國的歷史,我們會深感歷史之弔詭和荒謬。1912年1月,中華民國臨時大總統孫中山在宣言書中指出:「國家之本,在於人民,合漢、滿、蒙、回、藏諸地為一國,則合漢、滿、蒙、回、藏諸族為一人,是曰民族統一。」而在此之前的1905年,孫先生的同盟會提出的卻是完全不同的政治綱領:「驅逐韃虜,恢復中華」。

1912年1月1日,孫中山在南京宣告中華民國成立。(資料圖/民報合成)

這前後兩個政治綱領之不同,在漢人看來似乎是很有道理的轉變,但是,西藏、蒙古和回疆等邊疆少數民族的命運,卻由此發生了根本性的改變,這一改變釀成至今無休無止、愈發激烈的民族衝突。

兩個政治綱領的根本區別在於,孫中山早先提出「驅除韃虜,恢復中華」的口號,目的只是追求「漢族單一建國」,各邊疆民族都是被排除在「中華」之外的。當時排滿的漢人認為,我們中國有22個省就足夠了,你們那些蠻夷想要怎麼過就怎麼過吧,我們不要管你們的事。這和後來中華民國政府宣佈的「民族統一」、「五族共和」是完全相反的。

按照現代民族權利觀念來看,孫中山早先「驅除韃虜,恢復中華」的口號無疑是正確的。因為在民國之前,漢族和其他民族都被滿清殖民,都是被迫「共戴一君」的被壓迫民族。作為殖民地,漢人有權經過鬥爭,贏得自己獨立復國的權利。

可是民國的漢人在掌權後,卻不甘心僅僅只恢復漢人的中華了,他們擅自宣佈「合漢、滿、蒙、回、藏諸地為一國」。那麼,由誰主持將各個不同的民族合為一國呢?讀孫中山的宣言書,他的表達很清楚,這合為一國的主語是「我」,即我漢族的中華民國政府大總統。這樣,漢族領袖就自命自封地成為統治各邊疆民族的「共主」了。

在中國古代,「共主」即各個王國、諸侯國共同承認的中央政權,現代稱為宗主國。這種多國共戴一君的現象,在歐洲有的是因為傳統的《君位繼承法》,例如丹麥在十四世紀曾和瑞典、挪威共戴一君; 有的是征服者在征服地建立起政權,自任為征服地政權的元首。滿清對漢族和其他各民族的統治,即屬於後一類情況。

那麼,孫中山是否有傳統的《君位繼承法》支持他的「共主」地位,使他能夠毫無顧忌地「共和」各邊疆民族呢?沒有。中華民國宣稱他們實行的是共和制,不是君主制。共和制的特點是,國家元首並非世襲的皇帝,而是民主選出,民眾有參與國家決策的權利。因此,孫中山無權不經其他各民族的人民許可,擅自接管原宗主國的殖民地。

同時,孫中山也並未使用傳統的征服的方式,來獲得本來不屬於漢族的疆域,從而成為各民族的「共主」。但1914年5月頒佈《中華民國約法》卻規定:「中華民國之領土,依從前帝國所有之疆域。」那麼,如此遼闊前帝國之疆土怎麼就被囊括在民國之中了呢?

這個問題的答案是:創建中華民國的革命黨人憑藉漢族的軍事、人口與經濟實力的優勢,無視其他各個被殖民民族的獨立自主要求,以強橫的態度發出宣言,將本來不相統屬的各民族「合為一國」。這樣,他們就全盤照搬了舊的殖民體系,擅自接管滿清留下的屬於他民族的主權和領土,在擺脫自身被殖民地位的同時,漢族革命黨人在新的政體中,成為新的殖民主義者。

※「五族共和」未獲邊疆民族承認

最初,中華民國使用的國旗是五色旗,旗面為紅、黃、藍、白、黑五色,表示漢滿蒙回藏「五族共和」。「五族共和」被認為是民國時期重要而先進的思潮,被解釋為:合漢滿蒙回藏五大地域組成一國,國民則由漢滿蒙回藏五族所組成,彼此平等無分軒輊。

這個名稱和解釋看起來都非常美好,但經不起一點點深究。既然如漢族精英們所說,這是「懷抱寬廣的胸懷,涵容五大民族共赴國事」,那麼,在孫中山宣佈中華民國這一統一政綱之前,有沒有邀請各族領袖前來「共赴國事」?各方是否有過協商或談判?有沒有簽訂各方贊同統一的契約?是否舉行過全民公投,讓邊疆民族的人民決定他們自己的命運?

按照社會契約論的政治權利原理,約定是一切合法權威的基礎。主權在民,主權是公意的運用,國家政權的合法性來自於人民的約定。在孫中山宣稱「五族共和」、將各周邊民族合為一國之時,沒有任何證據證明,他已經和各個邊疆民族談判協商過,並獲得其他民族人民的承認。中華民國的「五族共和」政治綱領因此缺乏合法性。

據一位西藏歷史學者說,當時(1912年1月)遠在高山僻嶺、消息閉塞的西藏噶廈政府,甚至不知道自己已被漢族革命黨人「統一」到中華民國去了。後來藏人知道了,立即態度堅決地表態,拒絕與漢人合為一國。1913年,流亡歸來的十三世達賴喇嘛抓住機會,正式聲明西藏是一個獨立的國家。

1929年6月,國民黨三屆二中全會決議:「派員分赴蒙古、西藏,宣達中央扶植蒙藏民族之政策與決心。」當時的西藏噶廈政府否認與中華民國有任何政治上的從屬關係,不予接納。1934年,國民政府趁十三世達賴喇嘛圓寂之機,終於第一次派出官員帶團進入西藏,但西藏政府明確地向國民黨官員黃慕松表示:「五族共和」不適合西藏政教制度,不能合作。

蒙古人作為滿族的盟友,比較清楚地瞭解辛亥革命之變化。其時駐京蒙古王公仍然態度強硬地尊戴清室,反對與漢族革命黨人共和。辛亥革命不久,外蒙古就宣佈「獨立」,並在宣佈獨立之後馬上向列強派去使節。1913年1月11日,西藏和蒙古甚至簽訂《蒙藏條約》,互相承認獨立主權地位。

被漢族革命黨人列入五族之一的「回族」,在那時似乎是指全部中國回教人(包括新疆維吾爾族)。當時中國西北西南的回族因常與漢人發生民族仇殺事件,因此被迫採取「爭教不爭國」的消極政治態度。至於滿族人,在辛亥革命「驅逐韃虜」之時遭到報復性屠殺,人口急劇減少。當時失敗的「韃虜」只求活命,很多人改名換姓,自稱漢人,因為他們滿人早已被漢化了。

由此可見,被認為宣導民族融和、民族平等的「五族共和」,從來沒有為漢族之外的邊疆民族所承認,中華民國政府似乎也不認為有必要考慮其他民族的意願。因此,這個美麗動人的提法,只是大漢族主義的包裝,是一種吞併、同化邊疆民族的策略。它只是給國民黨和共產黨殖民各邊疆民族提供藉口,從來沒有真正實行過。

※立憲派之明智與革命黨之顢頇

最早宣導「五族共和」的並非孫中山及其革命黨人。孫中山本來並不認同「五族共和」的理念,甚至指「五族共和」是「無知妄作」、「欺人之語」。真正推動「五族共和」成為一種流行理念的,是清末民初以漢人為主體的政治界與思想界,最初是以康有為、梁啟超為代表的君主立憲派。

清末民初思想家梁啟超曾主張君主立憲制。(圖/維基公有領域)

在滿清帝國大廈將傾之際,康有為等立憲派為保全中國領土,防止分裂,主張實行英國式的君主立憲制。在當今中國民族衝突激烈之時重讀歷史,筆者深感百年前的立憲派見識之明智。

立憲派認為:「欲保全蒙、回、藏,則不可不保全君主。」可見他們對邊疆局勢有清醒的判斷,並尊重各邊疆民族原來對滿清的國家認同。如果當時的中國繼承清朝的法統,再以君主立憲的政治手段建立一個現代國家,那麼,這種做法就可能使各邊疆民族甘心情願地留在中國。封建的清王朝在對待邊疆民族的政策上不是沒有可值得稱道之處,那時朝廷只對西藏等邊疆民族實行名義上的統治,即實行宗主權。

然而智者可以認識現實、預見未來,卻無能扭轉局勢。待孫中山等革命派廢除君主、建立民國,為了大漢族的利益與擴大領土與勢力的需要,他們立即廢棄自己原來的「漢族單一建國」主張,將昔日論戰對手立憲派的「五族共和」之口號拿來為己所用。但革命黨人不明事理,他們不懂立憲派所稱的「五族共和」是在君主立憲政體下才能實現的。

當然,在共和制度下,不同民族和諧共存也是有可能實現的,但這種真正的「五族共和」必須基於各方的自願同意,以和平的方式締結跳躍,建立類似「聯邦制」的國家結構形式。

當時中國建立聯邦制的可能性在於,清王朝崩潰之後,各邊疆民族都有增強軍事安全保護和謀求共同發展的深切需要。當然,在聯邦產生之前,必須先有一部各方都能接受的憲法,使加入聯邦的成員在把各自的部分權力讓渡給聯邦政府後,仍然能夠保留部分管理內部事務的權力。

當時世界上已經有不少國家選擇了聯邦制,並借助聯邦制建立了穩定的共和政體。梁啟超早在1901年向中國人介紹瑞士聯邦制,說中國自古以來就有地方自治傳統,如果能採用聯邦制,中國許多難題都容易化解。但是,曾留學日本,並擁有美國國籍的孫中山並不考慮採取聯邦制。由於中國自古以來都是中央集權型的單一制國家,擁有悠久的「大一統」傳統,這個傳統禁錮了民國思想家和政治家設計新制度的魄力和想像力。

當孫中山以顢頇的態度宣佈毫無根基的「五族共和」之時,各邊疆民族的危機就開始了,它給至今仍然綿延不息的民族殘殺、自焚悲劇和暴力恐怖事件埋下了伏筆。

※虛構「中華民族」作為吞併藉口

前面提到民國思想家對設計新的合理的政治制度缺乏想像力,但他們卻在如何維護中國大一統、吞併同化邊疆民族方面卻殫思竭慮,極盡微臣獻言之道。

這些漢族思想家對大漢族主義的一個荒唐的貢獻是:創造了一個「中華民族」的概念。如梁啟超所說:「合漢,合滿,合蒙,合回,合苗,合藏,組成一大民族。」為什麼要人為地合成這樣一個大民族?因為他們認為,這樣就使中國變得強大無比,「提全球三分有一之人類,以高掌遠蹠於五中國之上」。

孫中山在辛亥革命成功後,接過了漢族思想家們創造的「中華民族」之旗號。過去 「中華民族」一詞曾專指漢族,到此時已經成為泛指中國各民族的一個概念。

然而,「中華民族」這個概念是很不真實的,這個虛構的名稱不符合民族學對「民族」的定義,因為漢族和各邊疆民族並沒有「共同語言、共同文化和共同心理素質」。孫中山本人早年就是一個民族主義原生論者,他說:「能結合成種種相同民族的道理,自然不能不歸功於血統、生活、語言、宗教和風俗習慣這五種力。」這位革命領袖就是用這種民族原生論來號召漢人「驅逐韃虜」的。

時過境遷,孫中山從一個民族原生論者轉變為一個民族建構論者,即不再認為民族是自然的產物,而是刻意建構的產物。是什麼促成革命領袖這樣驚人的轉變?這是由於辛亥革命勝利,昔日反抗外族的被殖民者成了統治外族的「共主」,為了鞏固和擴大主權,他再次乞靈於民族主義——一個由漢人建構出來、涵括各邊疆民族的「中華民族」。

因此,「中華民族」只是統治者構想出來的一個政治概念,一種企圖吞併他民族的政治手段。孫中山毫不隱諱他的目的是同化邊疆民族,說:「把漢、滿、蒙、回、藏五族同化成一個中華民族,即通過融合、同化五族,使之成為單一的中華民族」。

在宣稱融合五族成單一的中華民族時,孫中山也不覺得需要徵求其他四族的同意。因為他們認為漢族天生就優越於其它邊疆民族,改造其他落後民族的使命必須由大漢族來承擔。這種對弱勢民族的歧視性態度,就如英國思想家以賽亞·伯林所說:「民族主義導致集體的自我崇拜」。

※中共以主權踐踏弱勢民族

儘管孫中山等早期國民黨人雄心勃勃,強行向各邊疆民族宣示主權,要以「五族共和」與「中華民族」等虛構的詞彙同化各邊疆民族,但行格勢禁,中華民國在中國執政期間,一直處於內外交困的處境中,無法有效地行使他們所宣稱的對邊疆民族的主權。

在上個世紀上半葉,西藏、蒙古和新疆的少數民族不斷對中央的統治提出挑戰,邊疆地區的獨立運動此起彼伏。如前所述,西藏人在1913年聲明西藏是一個獨立的國家,外蒙古在辛亥革命後實行了獨立,內蒙古的德王也曾在上個世紀四十年代,試圖使內蒙古也獨立。

可見,孫中山在中華民國成立時針對各邊疆民族的單方面主權宣示,在當時是空洞而毫無意義的。 但是,這個空洞的宣示卻給共產黨後來以大炮鐵蹄攻佔西藏,提供了所謂的「法理」基礎。

在國民黨統治中國時期,中共曾受馬克思列寧主義的影響,大唱「民族自決」先進思想之高調,宣稱「蒙古,西藏,新疆都可以從中國獨立出去」。但在中共建國時,他們卻自食其言,再也不提「民族自決」之理論,反過來繼承被他們打垮的國民黨的大一統綱領,仍然以「中華民族」的這個虛假招牌,吞併、殖民各邊疆民族。

在中共強權殖民統治之下,國家暴力釀成了無數血腥的災難。各邊疆民族的厄運真正開始了。這些民族逐漸喪失自己的自主權與土地,其文化、宗教權利被剝奪。六十餘年來,被欺凌被踐踏的邊疆地區從未安寧。

1950年10月,中共剛建國不久,解放軍就進攻西藏,強迫西藏政府簽訂喪失主權的《十七條協定》。1959年,第十四世達賴喇嘛被迫逃亡印度。自2008年西藏發生騷亂,至今已經有一百三十幾位藏人自焚,這被認為是世界上最慘烈的抗議浪潮。

1949年,中共將軍王震率領十萬官兵進軍新疆,殺人如麻,他甚至用大炮轟平維族村莊。因此長期以來,新疆發生過無數大小規模的暴力以及民族衝突事件。血腥的暴力襲擊事件甚至擴大到新疆之外的漢人地區,例如:北京和昆明。此後中共當局對維族人的鎮壓和控制加劇,導致大量維族人外逃。據最近的報導說,每月大約有5,000名維族人偷渡到東南亞。

在1968年到1969年內蒙古自治區發生了一場慘絕人寰的種族大屠殺,蒙古族精英被摧殘殆盡。而後內蒙古不斷發生小型的抗爭活動。2011年5月,因為蒙古牧民死亡事件,內蒙古發生抗議示威衝突。

面對如此慘痛的歷史和現實,我們不能不追本溯源,在指控中共欺壓弱勢民族的罪惡之時,也應該追究中華民國政府的歷史責任,他們當年為獲得大一統的疆土而制定的「五族共和」政治綱領,雖是一紙空文卻留下了無窮後患。

那麼,未來會怎麼樣呢?在當今中國的這種專制體制下,我們看不到有任何解決民族問題的希望。只有當中國成為一個民主自由的現代國家,才有可能可以借助聯邦制來解決中國的民族問題。正如現代共和主義的奠基人孟德斯鳩所認識到的,聯邦制對於小國獲得安全、大國實現自由有其價值。只有在中國實行高度自治的聯邦制,才不會存在對於弱勢民族的奴役和壓迫。

原載香港《爭鳴》雜誌2015年二月號,發表時有刪節。

專欄屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。